欢迎来到相识电子书!

章节目录

一 译者前记 二 我和妻子的苏联之行 (1935年6月-7月) 1 附记 2 注释 三 罗曼・罗兰小传

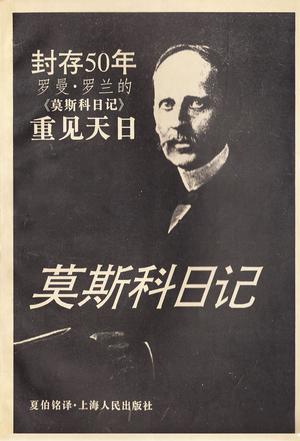

内容简介

1935年6月,法国著名作家罗曼.罗兰应高尔基邀请,和妻子一起访问苏联。期间写的日记被作者本人尘封50年。这是罗曼.罗兰唯一一次对苏联访问,在这次访问中,斯大林两次会见了他,还与布哈休、亚戈达等当时的苏联领导人有过多次私下接触。作者用较大篇幅分析了斯大林、高尔基和亚戈达的品格特性并十分尖锐地写出了高尔基的个性弱点。

下载说明

1、莫斯科日记是作者罗曼・罗兰创作的原创作品,下载链接均为网友上传的网盘链接!

2、相识电子书提供优质免费的txt、pdf等下载链接,所有电子书均为完整版!

下载链接

热门评论

-

贤争清的评论#王凯kkw##王凯的读书卡片#他们自称是现实主义者,因为打算实现这种梦想。而且不惜一切手段。可是,他们不可能做到这一点,如果在他们身上没有燃烧着隐藏在盔甲下面的理想主义火焰,这种理想主义有时是乌托邦式的和感伤主义的,让.雅克.卢梭式的。——《莫斯科日记》

-

华东交通大学学生会学术部的评论#一天一本书#《莫斯科日记》罗曼罗兰曾在日记稿上写下了这样的文字:未经我的特别允许,在自1935年10月1日起的50年期满之前,不能发表这个笔记——无论是全文,还是片段。我本人不允许发表这个笔记,也不允许出版任何片段。究竟揭示了苏联社会和政治生活的什么阴影?

-

会飞的烤游鱼的评论我们用早餐时,巴比赛走进餐厅,身边跟着那位小巧的女秘书和一位年轻的波兰女子。他要去莫斯科。他从巴黎出发途经维也纳抵达这里:因为经过德国的路线很危险(最近这几天发生了若干起反犹太人的爆炸事件)。----《莫斯科日记》

-

桥五终点站的评论偶然找到一本基本上全新的莫斯科日记… 找到了岩井俊二的那本书,不过没什么意义,突然觉得日本文学都还蛮阴暗的感觉,有点读不下去了。。 上海·上海浦东新区图...

-

梵高有株向日葵的评论#坐火车去莫斯科#日记一则。

-

南华吴大维的评论今天这么有意义的日子,当然不能空虚地度过啦!上午把罗曼罗兰的《莫斯科日记》看完,顺便在图书馆借了几本英语沙龙;在操场上跑完10km后,现在坐在灯光下喝着冰水听着歌,也是轻松加惬意啊 衡阳·南华大学

-

晨小曦summer的评论#旅行日记#莫斯科Day2.这个城市最美的建筑是教堂。教堂里外常常看到东正教徒排着长长队伍只为亲吻圣母像。对信仰的虔诚和为自由而斗争到底的精神是这个民族留给我最深的印象。再见,莫斯科;再见,俄罗斯[俄罗斯][爱你] 北京·北京首都国际机...

-

刘思逸不思逸的评论俄罗斯的小旅游日记之莫斯科。本来说回来都一段时间了就不如偷懒不写,但是想想经历都是一种财富,然而这种财富我并不想失去,哈哈哈哈哈哈哈~[笑cry][笑cry][笑cry][笑cry]也只是自己的小回忆和小感悟罢了…[心]写了第一篇,蛮难写的,感觉回忆又过了一遍,之后再慢慢写出圣彼得堡篇[带着微博去旅行]

-

馬鳴謙的评论“西方现当代哲学家在中国真是受到非常的礼遇,他们的知名度高得有点莫名其妙。比如说本雅明,其实没有多少读者能真正读懂他(包括从事德语文学研究的德国本土教授),却常有人提他。”——《莫斯科日记•柏林纪事》的译者潘小松所写的《译者序》 [思考]

-

周陆伍肆叁贰壹末的评论罗曼罗兰写了莫斯科日记,为了不想因此影响苏联进步,要求50年后发表,他认为50年内,苏联可以解决社会主义道路上一些问题。然而50年后是1985年,苏联已经趋于解体。高中看大国崛起觉得复杂,现在看真的是入门级皮毛经典,有点像罗素版哲学史,兴趣第一,客观第二。世事难料,历史和未来都是个无底洞。

-

吴宇森的评论莫斯科日记:1)窗外是誉满全球的大彼得罗夫大剧院 2)我的房间 3)不识俄语怎么点菜?4)冷菜拼盘 5)俄罗斯饺子 6)红场外 7)圣母大教堂

-

龚筱静的恋爱日记的评论#龚筱静的恋爱日记#自你莫斯科回来后,我们没有分开过……每一天!就算再忙碌,也要抽空见一面!一周的分离,从第一秒,就开始想你!

-

X彩虹哈哈的评论日本摄影师在莫斯科 扫街日记展现细腻观察力_组图-蜂鸟网 网页链接

-

Manful明的评论#深夜读书#我意识到只要爱某个人,就算这人是在自己够不着的地方,时或感觉孤单,但两人之间不会存在寂寞。寂寞的感觉似乎基本上属于条件反射现象,只有认识的人(更经常是所爱的人)把它反射给我们,我们才会感到它的侵袭;而反射寂寞给我们的人自己却在享受社交的热闹。——《莫斯科日记·柏林纪事》

热门推荐

- 1 女儿的身体冻结成冰

- 2 独腿旅行者

- 3 人间正道

- 4 野兽必死

- 5 森林中有许多酒

- 6 鲁迅传

- 7 动物园长夫人

- 8 不再努力成为另一个人

- 9 热爱生活的一万个理由

- 10 专家的窘境