章节目录

写给中国读者的话

序一 照护与人性的光辉 阎云翔

序二 绛园中的照护 吴飞

前言

第一章 年少时光

第二章 成为医生

第三章 与琼相遇

第四章 我与中国的不解之缘

第五章 点燃照护的火光

第六章 在西雅图的黄金时期

第七章 毫无预兆的开始

第八章 是医生,也是丈夫

第九章 黑暗的日子

第十章 照护实践的悖论

第十一章 寒来暑往,秋收冬藏

尾声

致谢

译后记 姚灏

参考书目及推荐阅读

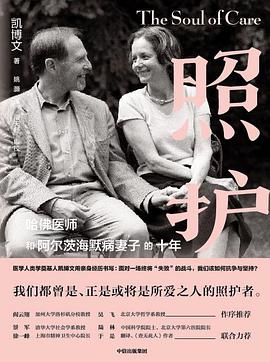

内容简介

阿尔兹海默病是什么?如果有一天家人突然不认识你了,你该如何应对,如何劝慰,如何照料?面对一场注定以“失败”告终的战斗,面对亲人终将失去理智、失去自我的结局,被现实击中的我们,该如何与孤独共存?

本书讲述了一个关于彼此“照护”的动人故事。凯博文在妻子被诊断出患有早发性阿尔 茨海默病后,作为一个丈夫同时也是医生,开始了对她的悉心照护。书中讲述了他在医学领域的人生历程以及他和妻子的点滴故事,从中我们能看到凯博文与妻子之间真挚笃厚的感情,能看到现代医学及医学教育对于“照护”的忽视,能看到“照护”如何为我们每个人的存在找寻到了意义。他以自己的毕生经历强调,“照护”才是医学的核心。

【作者简介】

凯博文是精神病学、人类学、全球卫生以及医学人文领域最著名的学者之一,也是美国国家科学院医学院院士和美国国家文理学院院士。他毕业于斯坦福大学和斯坦福医学院,而后在哈佛大学任教逾四十年,目前是哈佛医学院的精神病学与医学人类学教授,同时也是哈佛大学文理学院的人类学讲席教授。2008年至2016年,他曾担任哈佛亚洲中心主任。著有《疾痛的故事》《道德的重量》《苦痛与疾病的社会根源》等专著。

【编辑推荐】

★这是一封用十年照护写下的动人情书,一本由精神科医生亲自践行的“科学照护指南”。

★哈佛大学著名人类学家、医学人类学奠基人凯博文用亲身经历写给每个人的人生必修课——“我的整个职业生涯都在研究疾病和照护,但为了我所爱的人而成为一个真正家庭照护者的实践经验,却是一份难能可贵的礼物。”

★直击医学本质,直面医患矛盾,直达照护核心。

★著名人类学家、美国加州大学洛杉矶分校中国研究中心主任阎云翔,北京大学哲学系教授吴飞,作序推荐;复旦大学人类学研究所教授潘天舒担当审校;清华大学社会学系教授、公共健康研究中心主任景军,中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林,上海市精神卫生中心院长徐一峰,《查无此人》作者、文学翻译于是,联合推荐。

【媒体评论】

《照护》可以为美国四千万家庭照护者带来指导和安慰。

——《华盛顿邮报》

凯博文细腻地回忆了他的已故妻子与早发性阿尔茨海默病的故事。在这本回忆录中,他坦诚指出了社会对于为病人提供个性化照护的忽视。

——《出版人周刊》

这本书让照护的治愈作用变得无与伦比!医疗与照护不是对立的,凯博文教授正努力阐述这一点。拥有一颗关怀的心是如此重要——它的意义甚至超越了医学。

——《纽约日报》

【国外推荐】

《照护》这本书会让你感到非常震撼,但同时它又会教给你很多东西。在如何用一生来耕耘我们的人性方面,这本书既提出了伦理上的要求,也分享了许多给人以希望的宝贵经验。

——保罗·法默,哈佛大学全球健康与社会医学系主任

这是一部真正出类拔萃而又美丽动人的著作,它将改变我们思考人生与社会的方式。

——迈克尔·普鸣,哈佛大学中国史与人类学教授

打开这本书,然后做好被震撼与被启迪的准备。

——金镛,世界银行前任行长

这是我读过的最感人的书之一,让人难以忘怀……凯博文提醒我们,究竟什么才是工作、生活及死亡中真正重要的东西。

——霍华德·加德纳,世界著名教育心理学家

凯博文的这本书富于人性关怀,对于我们所有人来说都会是某种启迪。

——李·古德曼,哥伦比亚大学医学院院长

非常感人……《照护》这本书见证了人们从爱的回忆中汲取养分的能力,即便那些回忆正从所爱之人那里渐渐消失。这是一部非常重要的书。

——凯•雷德菲尔德•杰米森,《躁郁之心》作者

这是一个爱情故事,也是一篇道德论文,同时也批判了现代机构及关系中照护精神的缺失。

——塔米娜·阿那姆,《优雅之骨》作者

这部感人至深的著作提出了一个叫人信服的论断,即照护不应被当作某种不幸的义务,而应被当作某种道德层面的实践。

——安妮·法迪曼,作家

【国内推荐】

本书要义已远超个人经验,直达医疗本质。我们是谁,何以为人,医学理性与人性,病患的苦难,怜悯与希望,相助,有尊严的离世……凯博文作为丈夫同时又是医者的感悟由十年之久的躬身照护历程生发开来。每个人,无论是否是医疗从业人员,作为照护者或终将成为的被照护者,都需要补上这一课。

——徐一峰,上海市精神卫生中心院长

优雅地变老和离去,是我们每个人最后的尊严。每个人在离开世界前能得到精心的照护,是我们现代社会和文明努力的方向。

——陆林,中国科学院院士、北京大学第六医院院长

凯博文教授是我博士论文指导老师之一,他在近八十岁之际撰写此书的动力,是要探讨“照料之魂”。通观全书,魂之意涵,在于两点,一是形形色色的护理者对患者发自心底的精心照护,二是患者从各式各样的护理者得到的无比之爱。两者之并联是现代医学一直难以面对的重症病人的精神慰藉问题。

——景军,清华大学社会学系教授

哈佛大师阿瑟•克莱曼一生著述很多,这本书或许是他的封笔之作,他的一生在医学心理学、社会学、人类学等方面有很高的理论建树,这本书却是晚年陪伴失智妻子的体验书写,由此构成他阅历的极致,生命理解的巅峰。从个体疾苦到人类疾苦,从亲人照护到社会照护,阿瑟•克莱曼的书开启了全新的生命之门。

——王一方,北京大学医学人文学院教授

凯博文建立了科学和生老病死之间的感性纽带,提议把叙事纳入医学领域,强调了疾痛那无形的存在,也赞赏了中国式养生养老的传统。最基本的照护体验往往能带来最深刻的人性教养。包括阿尔兹海默症在内的各种重疾最终考验的是家庭关系,而不仅仅是医患关系。这本书也是一位学者在多年实践中的思想史,他告诉我们:从照护出发,可以最终抵达博大深远的人类文明核心。

——于是,翻译、《查无此人》作者

这本书向读者展示了一名医生在照护患有阿尔茨海默病妻子时的心路历程,作者以医生和患者家属的双重身份,以独特的视角在书中探讨了对认知障碍和精神类疾病的照护伦理,一定程度上也为阿尔茨海默病患者及其家属提供了照护指导。

——贾龙飞,宣武医院神经内科副主任医师

下载说明

1、照护是作者[美] 凯博文创作的原创作品,下载链接均为网友上传的网盘链接!

2、相识电子书提供优质免费的txt、pdf等下载链接,所有电子书均为完整版!

下载链接

热门评论

-

蓟川的评论作为译者的评论是有失偏颇的,不过照护问题是每个人在人生的某个时刻都需要去直面的问题,照护说白了就是关于关系二字,——与爱人的关系,与家人的关系,与同事的关系,与陌生人的关系,与这个世界的关系,社会的疏离感甚矣,是时候去重建联结了,是时候去重新唤回关系中的人性了,是时候去重新书写关于照护的当代叙事了,如果不是我们,那这责任又该托予谁呢?

-

♀️的评论一本自传式的作品,因为饱含着情感、经历、苦难、价值和追求而显得分外生动。读时数次泪目…讽刺的是,正如医学体制的官僚化和无孔不入的生命政治让真实的人在医疗过程中缺场,价值和人文主义也在人类学的研究中越来越踪迹难寻。人文社会科学的研究者若难以做到以文字为剑去刺破什么,至少可以在做研究时倾注情感和价值。参与观察不止以目光,以身体,更该以情感,以行动。当我的身体于田野中在场时,我的灵魂也与之共在。

-

sis的评论在其中看到了凯博文对于苦难、疾痛、贫穷、死亡的关怀。当下社会极度推崇成功与财富,然而真正重要的人文关怀却被抛之脑后。照护,不仅是病患家属和医生应当习得的一课,也应该属于所有人。每个人,都应该了解如何照护他人,因为照护他人正是照护自己的灵魂。

-

赫恩曼尼的评论照护,就是医生与患者之间建立起亲密互信的关系、留足时间与正在经历疾痛的患者谈论关于他们自身的问题,是一种情感支持和道德鼓励。说白了就是把人当人,而不是一件物品。疾病不是附属在人身上的需要被解决的问题,而就是人所体验的痛苦本身。凯博文谈的是医学人类学,是自身痛彻心扉的经历,但其实背后是一种关怀。这种关怀决定了一个人要善待他人、有意愿去理解他们的痛苦、甘愿付出,而这恰恰是我们这个社会最匮乏的品质。

-

Mr.Light的评论凯博文的笔调有种宗教式的悲天悯人,故事很感动,“照护”其实是一种很高的境界,它的核心是共情,而不是照料的工作。

-

麻耶熊猫的评论照护可能最基本的意义就是能够让患者坦然接受失败吧。

-

狂吃胡萝卜的评论千叶说起之前看的介绍文章,有点颠覆对医生的认识。看完后我也被颠覆了。虽然前半本书内容蛮莫名其妙的,但从照护妻子开始变得非常真诚、无力。在公共场合面对妄想的尴尬,这点一直没有注意过,维持尊严代价真的好大……勾起了我对外公的回忆。/最近几个月已经做了两个阿尔茨海默病的题,有意对照了护理员题了解到的、猜测的。不作为亲属的护理员的确是患者和家属的支撑/再回忆了过去的就医经历,上海精卫和南方医院给我拍片的医生,都有让我感受到过“在场”的宽慰//你们这是什么纸什么墨啊,手蹭了一下书上都是油墨印

-

Kerria的评论看到译后记忽然哭傻了,理想和现实的冲突,无能为力的痛苦,明知如此仍然不回头地踏入,加油啊……

热门推荐

- 1 女儿的身体冻结成冰

- 2 独腿旅行者

- 3 人间正道

- 4 野兽必死

- 5 森林中有许多酒

- 6 鲁迅传

- 7 动物园长夫人

- 8 不再努力成为另一个人

- 9 热爱生活的一万个理由

- 10 专家的窘境

最新电子书

- 1 我和爸爸

- 2 追寻逝去的时光·第二卷II

- 3 东京平常日 1

- 4 为你着迷

- 5 我今天遇到一个crush

- 6 种子帝国

- 7 时间之箭,时间之环

- 8 微生物大历史

- 9 技术与德国

- 10 赌命