欢迎来到相识电子书!

标签:日记

-

地狱.神秘日记抄

作者通过1979年版“企鹅丛书”英译本翻译斯特林堡著《地狱》和《神秘日记抄》的。英文本的前言和所附斯特林堡生平著作简介已详细说明这两本书的种种,作者再说便有些多余。这两本书里的东西因经过斯特林堡本人加工,所以不完全是他日记原本的样子;换句话说,他的日记可当自传性文学作品读。 长夏借以闲聊,世达先生问作者最近心情是否受译之书影响,他意思是说作者对人生悲观了些,这也是作者读斯特林堡《地狱》和《神秘日记抄》的印象。 -

快雪堂日記

《快雪堂日记》内容简介:一国一郡文献之兴替,其大端往往与世运相陵谷。予观夫嘉禾一府而略知天下之变且不信哉!嘉兴艺文肇自前汉。自漠以来,严忌之赋,见绿班书,陆玑之注,荣列四库。迄两晋舆宋,陆、顾大族屡变文华。 唐宋之际,若陆德明、刘禹钖、张九成,并学究书院,思极人文,缛彩郁于云天,逸响振于金石。元之吴镇,英华秀发,波澜浩荡,笔有余力,词无竭源。明清之降,更成大观。若清江有诗、士林有品、墨林有琴、倦圃有书,缘情托兴,比符诗骚,皆一时之选也。推延至清,则嘉禾文光,照映当时,胜流遍地,诗家如云。若利瓦伊钧有梅会之选,钱陈群有八子之集,沈季友、胡昌基更谱一郡之诗系。若竹坨大佬,词兼诸体,才思横溢,闻其风者,海内景慕,后之文者,往往继踵芳尘,若孟举、悔余辈,皆高吟宋调,宏利苍然,非同凡流,若箨石宗伯,淳然古音,视曝书亭较深,视樊榭山房较大,张秀水诗帜而自成;尔,若寐叟鸿儒,植经入史,沈酣佛典,发为辞章,则奇气喷溉,鱼龙变幻,莫识其端,其波澜巨笔,同光之中,推为魁鳌。长水文华,秀州伟杰,千载而来,气逼云天,冠盖吴越。 -

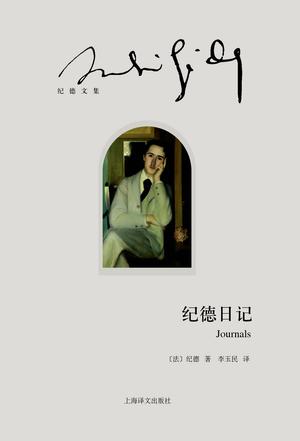

纪德日记

安德烈•纪德(1869—1951)是法国二十世纪最重要的作家之一,也是法国乃至整个现代西方文学史、思想史上最重要的人物之一,因其“内容广博和艺术意味深长的作品——这些作品以对真理的大无畏的热爱,以锐敏的心理洞察力表现了人类的问题与处境”而荣获一九四七年度诺贝尔文学奖。 纪德的日记从一八八七年他十四岁写起,直到一九五○年他逝世前为止,在二十世纪所有的作家艺术家当中都堪称绝无仅有。从他的日记中可以清楚地看出他道德观的形成、他的海量的阅读,他的著作的起源和经历,他的同性恋癖好甚至他数次猎艳的详细经过,这些内容都是他最少雕饰的“自传”,使他成为一位真正的艺术家和思想家,成为另一位蒙田。 少女时代的桑塔格在某一天的凌晨看完纪德的日记后,这样写道:“我本该看得慢点的,而且我得一遍又一遍地看——我和纪德获得了极其完美的智性交流,对他产生的每个想法,我都体验到那种相应的产前阵痛!因此,我想的不是:“多么不可思议地清晰易懂啊!”——而是:“停下!我无法这么快地思考!或者确切地说,我长起来没有这么快!”“因为,我不只是在看这本书,我自己还在创造它,这种独特而巨大的体验清空了这可怕的几个月来充斥在我脑子里的许许多多的混乱与贫乏——”她从纪德身上找到了真正的志同道合,从此致力于反抗庸俗与愚蠢的艺术崇拜。 -

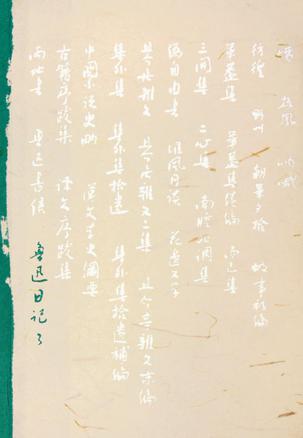

鲁迅日记(全三册)

本书收入作者自1912年5月5日至1936年10月8日所写的日记。作者生前未发表过。1951年上海出版公司曾据手稿出版影印本,其中1922年部分因手稿失落付阙。1959年、1976年我社两次出版排印本,并将许寿裳所录存的1922年部分片断补人,作为附录。1981年据此编入《全集》,并加注释。 此次在1981年版的基础上据手稿重作核校,并对注释作了修订补充。 -

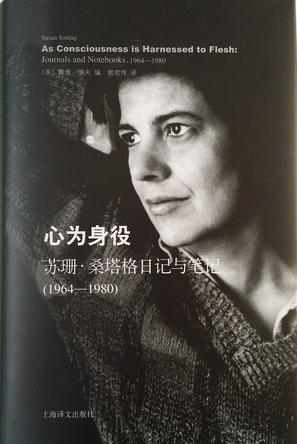

心为身役

本书为桑塔格日记第二卷,时间跨度从1964至1980年.。如果说第一卷《重生》是以描述主人公成长过程为主题的教育小说,第二卷则是一部充满活力和成功的成年时期的小说。31岁到47岁,桑塔格在不同世界(物质的,心灵的)之间来回穿梭,充满了极度的举棋不定和思想的种种矛盾。越南之行、反战斗士、乳癌化疗、中国旅行计划,以及《反对阐释》、《论摄影》、《疾病的隐喻》等传世之作的孕育而生,这一时期这一系列的鲜明标签,伴随着她内心情感的激荡风云、政治和道德的觉醒,使她迅速成长为一位具有国际影响的作家、评论家和思想家。 -

写给你的日记

刘若英说:这本书我买了三次,因为每买一次就被别人拿走。 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 波西米亚般迷人的猫样风格女子,天生有着流浪性格的书写才华,惊人的笔触与观察,加上说故事的平易近人,使得钟文音不论小说或散文,皆表现出一派自然通俗风味,让我们可以很快进入她所描述的曲折情节,是继三毛之后,唯一让我们在流浪文学里,看到一丝丝人的味道和孤独寂寞况味真性情的作者 。 《写给你的日记》,是钟文音在纽约放逐两年的真实日记本。因遭遇困顿从而远走美国纽约,客居他乡两年,打工、留学、习画,同时与自我对话,寻找心灵的安顿。她写下手记,也时常拍些照片,返台后择取若干适合出版的部分成书。 置身纽约的动荡与陌生不安,生活里五味杂陈的酸甜苦辣,以《游牧生活》《信箱》《画室》《柴米油盐》《街头》《邂逅》五个部份架构脱轨的真实人生。作者在序言里说:我们在人世里本身就是个旅人,于是就让我们“一个旅人望向一个旅人”。打开本书,即能走进一个单身旅人的生活声色。 -

《读书》十年(二)

作者曾于1986年12月15日至1996年4月15日任《读书》编辑部编辑,当时的《读书》杂志正处于黄金时期,堪称中国思想学术界动态的晴雨表,一度为国内读书界瞩目的中心。书稿以《读书》编辑部的日常事务、编著往来为中心,从作者个人的角度,记录了当时与《读书》发生往来的知识界 的种种情况。书稿以编辑部日常活动、编著往来等为主要内容,但并非简单的工作日志,而是保存了非常丰富的内容,既有叙事,亦有议论和感想。对于一些过世的老学者,本书的一些相关内容,在一定程度上,则具有言行录的性质,吉光片羽,弥足珍贵。书中另收入人物照片、往来书札等插图近五十幅。已出版《〈读书〉十年》的第一本,本书1991年—1993年是第二本,第三本(1994年—1996年)将陆续出版。 -

莫斯科日记 柏林纪事

《莫斯科日记》是本雅明生活转折时期最个人化的文本。在日记中,本雅明叙述了他在莫斯科短暂停留期间(1926年12月6日—1927年1月底)的所见所闻,还有他与拉脱维亚女共产党人阿斯娅若即若离的微妙关系。《柏林纪事》是本雅明对其青少年时代曾经生活过的城市——柏林的断想式回忆。 -

伍尔芙日记选

这是英国意识流小说的代表作家伍尔芙1918一1941年间的生活记录,也是一部很有价值的日记选。读书,写书,出版图书是她生活的主要部分。而另一部分是作家的情感和和身体感受的记录。书中文字细腻,情致优雅,为我们了解伍尔芙的生活和创作提供了一幅非同寻常的心理学图景。 -

威尼斯日记

《威尼斯日记》为阿城先生的一部经典随笔。阿城曾在威尼斯生活三个月,这期间,他走走停停,看风景,看行人,看俗世生活,他写感受、写景色、写文化差异。他在尘世中捕捉自己的兴趣点,那些关于文化的,艺术的感受别样而独特。时至今日,再看这部作品,仍然时时被打动,时时被启发,这应该就是经典的力量。 -

克尔凯戈尔日记选

这本日记选的内容主要是根据编年时序,以主人公和父亲的关系,作家保罗的影响,他的婚约,1848年前后的动乱时代和他对教会的攻击这些标志着主人公生活历程中那些像里程碑一样的事件为基础辑录而成。 -

发芽的心情

内容简介 这是一个城市女孩从小学到初中到高中的 心路历程。一个天真幼稚的女孩,感受着母爱 一样的师德走上了自己的生活轨道。四季交替、 春夏更迭、风雨丽日中,人在长,心在长,烦 恼在长,感情和思想也在萌芽。从最初的天真 烂漫到逐渐的犀利与沉稳,我们随着作者的笔 触,能感受到一个当代女孩生命成长的过程。 作品展示了一个女孩内在的较为复杂的心 理过程,真诚、率直、细腻而不失某些精到、犀 利之处。 -

莫斯科日记 柏林纪事

犹太裔德国批语家、哲学家瓦尔特·本雅明的生活是20世纪文学生活中名副其实的寓言。他对苏联之行的动人叙述坦率而不留情面,其中涉及他自己的良知与动机斗争。《莫斯科日记》在本雅明的作品中意义独特,他莫斯科之行的主要原因是他对拉脱维女布尔什维克阿斯娅·拉西期的感情。整个1920、30年代,这位女人对本雅明的学术思想和情感生活有着重要影响。 -

潘虹独语

《潘虹独语》为日记体裁,记录的是潘虹的点滴思绪点滴感悟,穿插了一些她的人生故事。不知怎地,阅读时,浮现心头的是这么一句话:因为懂得,所以慈悲。每个人都是一本书,若果翻阅,她的喜怒哀乐便可能牵动你的心思。当然,名人和凡人有所不同,但,情感经历,却是没有差别的。我们经历得越多,体会便越深。 -

一本没有颜色的书

《一本没有颜色的书》为晨光出版公司于1947年出版的《志摩日记-徐志摩遗作》,编者是陆小曼,书中还收入了不少名人的手迹与照片,以及一批当年名流为徐志摩、陆小曼作的诗与画。 -

陶希聖日記:1947-1956(上下)

陶希聖一生富於傳奇性。 中日戰爭前以中國社會經濟史的論著聞名, 戰爭中及戰後投身政界, 為蒋介石撰寫《中國之命運》及《蘇俄在中國》。 其日記內容包涵從1947年國民政府制憲到1949年播遷來台後的改革, 是中華民國立足台澎金馬的歷史見證。 陶希聖(1899-1988),名匯曾,字希聖,以字行,筆名方峻峰,湖北黄岡人。曾為蔣介石執筆寫《中國之命運》、《蘇俄在中國》等書。曾任《中央日報》總主筆。歷任國民黨中央宣傳部副部長、總統府國策顧問,國民黨設計委員主任委員,國民黨中央黨部第四組主任,革命實踐研究院總講座,國民黨中央常務委員會委員,中央日報董事長,中央評議委員等職。 陶希聖先生有寫日記的習慣。但1947年以前的日記因戰亂中的遷徙都已失落。現存的只有從1947年到1956年的日記。從日記中可見陶希聖先生撰寫中央日報社論及其他報紙專論不計其數。陶希聖先生曾說,不看外國報紙不能了解世界現勢,這些信息就是陶希聖寫社論和專論的材料。1955年陶先生開始搜集材料撰寫「與共黨並存」(即《蘇俄在中國》的原稿)。在大溪租屋,就近查看大溪檔案,也許因此後來就停止了寫日記。 -

床前100次梳理乱发

作者四岁开始写作,九岁开始创作小说 ,被称为天才作家。书评家将梅丽莎·芭娜雷梦喻为二十一世纪的“洛丽塔”。 其著作虽然内容比较大胆,但因真实呈现了少女寻爱过程中的茫然与迷失,引起了整个社会对迷途青少年的强烈关注,成为全球热门话题,掀起世界销售热点…… -

小導演失業日記

電影《海角七號》賣座破億,創下近年來國片票房記錄,觀影人次突破以往,許多相關話題也隨之而生,其中導演魏德聖的自傳《小導演失業日記──黃金魚將撒母耳》,意外成為影迷一窺導演人生風景的重要作品。 在這本自傳中,當年卅四歲的電視編導魏德聖,將失業半年間的日記集結。面臨房屋貸款、妻子難孕、劇本無著及製片環境惡劣等生命難題的年輕導演,每天提著電腦,從永和騎車過福和橋到公館的咖啡館,坐上一天寫著出路未卜的劇本。 日記的字裡行間夾雜著面對現實的無奈、不甘,及尋找理想的掙扎、反省;以一篇實錄、一篇小說(自比一條金魚、即副書名由來)輪替寫成,虛實交錯而有趣。 -

Smiling in Slow Motion

Part diary, part observation, part memoir, Smiling in Slow Motion concludes the journey begun in Modern Nature. These previously unpublished journals stretch from May 1991 until two weeks before the author’s death in February 1994. -

未盡的才情

本書是余英時教授為《顧頡剛日記》所寫的序言。 顧頡剛以倡導「古史辨」運動知名於世,他一生最重要的研究成績也集中在古代,上起夏、商、周,下至秦、漢。在我們一般印象中,他是一位典型「象牙塔」中學者,畢生與古籍為伍。 作者從《顧頡剛日記》裡頭意外地發現:他的「事業心」竟在「求知慾」之上,而且從1930年代開始,他的生命型態也愈來愈接近一位事業取向的社會活動家,流轉於學、政、商三界。 另一個更意外的發現是,與大家過去的認識截然不同,顧先生並不僅僅是一位謹厚寧靜的恂恂君子。在謹厚寧靜的後面,他還擁有激盪以至浪漫的情感。他對譚慕愚女士「纏綿悱惻」的愛情,前後綿延了半個世紀以上,從1924年初識到1978年題詩日記,讀來極為動人。 這兩大意外的發現,使作者感到必須深入他的內心世界,才能真正懂得他的志業、為學、與為人。

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友