欢迎来到相识电子书!

标签:陈思和

-

文学•2013春夏卷

《文学》稿约启事 上海文艺出版社特聘陈思和、王德威两位先生主编《文学》系列文丛,每年暂出“春夏”“秋冬”两卷,每卷三十万字,力邀海内外学者共同来参与和支持这项工作,不吝赐稿。 《文学》自定位于前沿文学理论探索。 谓之“前沿”,即不介绍一般的理论现象和文学现象,也不讨论具体的学术史料和文学事件,力求具有理论前瞻性,重在研讨学术之根本。若能够联系现实处境而生发的重大问题并给以真诚的探讨,尤其欢迎;对中外理论体系和文学现象进行深入思考和系统阐述,填补中国理论领域空白,尤其欢迎;通过对中外作家的深刻阐述而推动当下文学创作和文学理论发展,尤其欢迎。 谓之“文学理论”,本刊坚持讨论文学为宗旨,包括中西方文学理论、美学、中国现当代文学及外国文学的研究。题涉中国古代文学研究者,如能以新的视角叩访古典传统,或关怀古今文学的演变,也在本刊选用之列。作家论必须推陈出新,有创意性,不做泛泛而论。 《文学》欢迎国内外理论工作者、现当代文学的研究者将倾注心血的学术思想雕琢打磨、精益求精、系统阐述的代表作;欢迎青年学者锐意求新、打破陈说和传统偏见,具有颠覆性的学术争鸣;欢迎海外学者以新视角研究中国文学的新成果,以扩充中国文学繁复多姿的研究视野。 《文学》精心推出“书评”栏目,所收的并不是泛泛的褒奖或针砭之作,而是希望对所评议对象涉及的议题,有一定研究心得和追踪眼光的专家,以独立品格与原作者形成学术对话。 《文学》力求能够反映前沿性、深刻性和创新性的大块文章,不做篇幅的限制,但须符合学术规范。论文请附内容提要(不超过三百字与关键词)。引用、注释务请核对无误。注释采用脚注。 稿件联系人:金理; 电子稿以word格式发至:wenxuecongkan@163.com; 打印稿寄:上海市邯郸路220号复旦大学中文系 金理收200433。 三个月后未接采用通知,稿件可自行处理。本刊有权删改采用稿,不同意者请注明。请勿一稿多投。 欢迎海内外同仁赐稿。惠稿者请注明姓名、电话、单位和通讯地址。一经刊用,即致薄酬。 《文学》主编 陈思和 王德威 2013年1月1日 -

新时期文学简史

《新时期文学简史》的真实含意应该是“从‘文革’以后到20世纪末中国文学发展简史”,因为太长,就用“新时期文学简史”来替代。但是严格地说,“新时期文学”只是一个约定俗成的概念,并没有经过科学论证,既不准确也已经过时。我读过许多本文学史著作.都没有对这个词作出确定性的解释。当时的学者出于习惯性的文学观念,把文学看作是政治附庸,给某个时期的文学现象加上一个具有政治内涵的时代限制。如“抗战文学”,“文革文学”,等等。洪子诚先生在《当代文学概说》中专门注释“新时期”这个名词:“1977年8月召开的中共十一大宣布‘文化大革命’结束。通常认为,1976年10月江青、张春桥等‘四人帮’被逮捕,便标志长达十年的‘文化大革命’的终结。 -

发廊情话

本书是上海、台北、香港三城记系列小说之上海卷。本书收录了五部中短篇小说。其中李肇正的《城市生活》以极富上海特色的笔调,对城市现代化进程中价值观的失衡进行思考。薛舒的《记忆刘湾》如一幅气韵生动的古镇旧照片,以散淡精致的笔墨写出了一个生命力充沛、生活有情趣的民间社会。王安忆的《发廊情话》和彭小莲的《回家路上》,则以窥斑见豹式的笔法,展现了城市生活多姿多彩的形态。 -

犬耕集

目录 自序 知识分子在现代社会转型期的三种价值取向/现代出版与知识分子的人文精神/再为新文学的校勘工作说几句/困惑中的断想/关于人文精神的独白/上海人、上海文化和上海的知识分子/《栖居与游牧之地》序/韩文版《中国新文学整体观》序/艺术生命力在民间/结束与开端:巴金研究的跨世纪意义/《校园流行色》序/致日本学者扳井洋史(一)/关于《金光大道》也说几句话/致日本学者扳井洋史(二)/从评奖看上海地区的文学创作/《逼近世纪末——1990-1993年小说选》序/《理解90年代》后记/《逼近世纪末——1994年小说选》序/奥斯维辛以后的诗/良知催逼下的声音——关于张炜的两部长篇小说/致日本学者坂井洋史(三)/民间和现代都市文化/现代都市通俗小说与民间立场/关于张爱玲现象/知识分子进入都市民间的一种方式/当代都市文学创作的民间形态之一:现代读物/关于编写中国二十世纪文学史的几个问题 后记 -

写在子夜

《写在子夜》由上海人民出版社出版。 -

中国现当代文学名篇十五讲

细读文学作品的过程是一种心灵与心灵互相碰撞和交流的过程,我们阅读文学,是一种以自己的心灵为触角去探索另一个或熟悉或陌生的心灵世界。著名文学史家陈思和教授在本书中带我们进入了十二部现当代文学名著,逐渐领会作品的内在精微之处,展开美不胜收的文学之旅,得到丰富的审美享受。本书实为文本细读的范例,可作为通识课、选修课教材和普及读物。本次在出版十年后修订了全书,删减了部分旧篇目,增加了当代文学新篇目的解读,更贴近文学动态,内容更全面、新颖。 -

无名时代的文学批评

一个勇敢无敌的群体,坚定而狂野地打捞“无名”的名家,生动地发掘沉默的文学史。《无名时代的文学批评》先锋意义与认识价值并存,学术理念与文献价值共生。 -

1966-1970:暗淡岁月

上海居民面对了生于斯长于斯的老房子的消失,难免会生出一种难以排遣的感情,这里面隐藏了许许多多家族的历史和私人的回忆,几代人的生活故事和风俗习惯,并且由此而生的所谓上海人的文化,从此将作为一种故事保留在个别人的记忆之中。本书即是关于这种记忆的一个私人读本。但因作者同时具有 的现代文学研究专家身份,赋予这份读本深邃的历史感和思想性。 作为陈思和老师自传的第一部分,由此书亦可窥当代著名学人思想历程。 -

中国当代文学关键词十讲

从抗战爆发——1949年后——“文化大革命”这四十年是中国现代文化的一个特殊阶段,战争因素深深地锚入人们的意识结构之中,影响着人们的思维形态和思维方式。尤其当带着满身硝烟的人们从事和平建设事业以后,文化心理上依然保留着战争时代的痕迹:实用理性与狂热的非理性的奇特结合,民族主义情绪的高度发扬,对外来文化的本能排斥,以及因战争的胜利而陶醉于军事生活、把战时军队生活方式视作最完美的理想境界,等等,可以笼统地概括为战争文化心理。这种文理在战后相当一段时间内不可能得到根本性的改变。 -

当代小说阅读五种

《人文书系·当代小说阅读五种》是应陈平原教授之邀,加入他主编的三联人文书系的行列。体例、篇幅、内文的选择标准,都是参照了书系编辑体例所要求的去做。本来也就没有什么可说的了。但体例规定有作者小序一项,只好再多说几句。 -

一九四九以後

現代中文文學到了1949 年出現前所未有的轉變和分流。中國大陸出現嶄新的「社會主義文學」,文人身份與干部體制、作家協會與國家機器關係複雜,此消彼長。從「十七年」到「文革」再到改革開放三十年,宣傳與挑戰主流意識形態始終是當代文學發展的矛盾主線。台灣則在日據五十年後建設了「國語的文學」,由「反共文學」到鄉土文學、現代主義,再到「世紀末的華麗」,不少佳作樹立了當代中文文學的標準。而香港文學從「左右戰場」到「本土性」自覺,再到「九七」「後殖民」書寫,同樣自成一派風景。轉眼六十年過去,在新的世紀裏回顧當代中文文學這段「三江分流」的得失與成就,此其時也。 -

中国当代文学史教程

本书是一部“以文学作品为主型的文学史”,通过对具体作品的理解来进行文学史概念的引导,传递出文学史的信息;同时,打破以往文学史一元化的整合视角,以共时性的文学创作为轴心,构筑新的文学创作整体现,显示出特定时代多层面的精神现象。 本书贯穿了主编陈思和的几个颇具创见的当代文学史研究的核心观念:“多层面”、“潜在写作”、“民间文化形态”、“民间隐形结构”、“民间的理想主义”、“共名与无名”等,以此梳理当代文学史的复杂成分和发展流变。 本书以文学现象为依据,在介绍文学运动史料和文学史背景的基础上,把重点放在作品分析方面,使学习者通过解读作品去实现对文学史中体现出的精神传统的理解。书中将当代文学史分为1949——1978、1978一1989、90年代以后三个阶段,对三个阶段的主导特征战争文化规范、和平建设时期新的文化规范以及“无名”时代的文化多元状态进行了深入细致的分析。 本书既是一部普及性的文学史教材,同时又具有很强的学术性和探索性,适合大专院校学生和文学爱好者阅读,也适合文学研究者做参考。 -

中国现当代文学名篇十五讲

《名家通识讲座书系:中国现当代文学名篇十五讲》的作者带我们进入了十二部现当代文学名著:《狂人日记》、《知堂文集》、《电》、《边城》、《雷雨》、《十四行集》、《生死场》、《骆驼祥子》、《子夜》、《倾城之恋》、《长恨歌》、《坚硬如水》,仔细领会作品的内在精细微妙之处,细细品位每一部作品的来源与肌理,质疑隐藏在作品中的缝隙,借此提供更多言说的可能性。 -

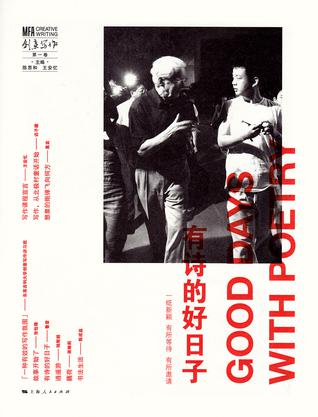

有诗的好日子

“创意写作”专业来到中国才不过几年,这一借鉴欧美高校教育教学模式的专业要在中国落地生根,实现科学化、规范化、本土化,需要澄清、总结的还有很多。本书为复旦大学中文系创意写作艺术硕士班师生的作品汇集,对中国高校“创意写作专业”如何最大化地激发学生的文学创作潜能,使其学有所长,并解决该课程由谁来教、教什么、怎么教等问题提供一个样本。

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友