欢迎来到相识电子书!

标签:北京

-

大故宫 3

《大故宫3》延续前两册内容,将视野集中于对明清最高权力斗争有巨大影响之皇室宗亲,及密切影响宫廷政治生活之宫女太监,详解其成败关键与命运走向,并透过对御药御膳之解析、国宝文物之品鉴,真实再现一个纵横捭阖、饮食男女、金帛珠玉里的宫廷世界。第三册还走出紫禁城,带您进入三山五园、避暑山庄、沈阳故宫、台北故宫博物院等,全景呈现“大故宫”。 -

残园惊梦

《残园惊梦:奥尔末与圆明园历史影像》内容简介:1873年,德国人奥尔末在圆明园西洋楼遗址拍摄了一组共十二帧照片,成为迄今所见圆明园最早的影像记录。1933年,这十二帧玻璃底片经中国学者滕固从德国引入,在商务印书馆出版了《圆明园欧式建筑残迹》一书。图书出版后,滕固便把玻璃底片还给了德国的收藏者。此后的七十多年里,这批玻璃底片就再也没有面世过。因为二战期间德国本土遭受了盟军的地毯式轰炸,人们对这批底片是否存留,极不乐观。2010年2月一个偶然的机会,这批保存完好的圆明园底片为台湾的著名老照片收藏家秦风先生所获得。《残园惊梦:奥尔末与圆明园历史影像》在完整、高清呈现这批照片的同时,并邀请王军、徐家宁两位专家结合这十二帧图片,对圆明园存废的历史做了精彩诠释与解读。 -

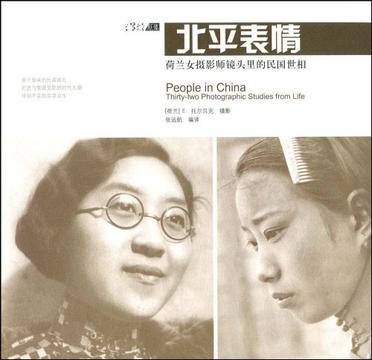

北平表情

《北平表情》镜头和文字记录下的北平面孔和民国旧事,沉滞着中国的一个个缩影。时代的脚步徘徊不定,大舞台下挣扎着无所适从的芸芸众生太监、高僧、小妾、村童、医生、小贩、学生、士兵、难民、哲人、婆婆、儿媳、农妇、女仆、童养媳、工业家、赶驼人、算命先生、摩登女郎、剧院经理、音乐教授、满洲贵族、人力车夫、幸福的恋人、迷失的女孩、舢板船上的妇女、十三岁的小丈夫、葬礼上的喇叭手……他们都背负着沉重的文化传统,每一张面孔上都刻着几千年的沧桑。在新的苦难或喜悦来临之前,他们仍要用坚韧来面对尘世的宿命。 -

北京与江户

《北京与江户:17-18世纪的城市空间》以17—18世纪的北京与江户为基本线索,侧重研究了城市中的政治与商业。第一、二、三章从城市空间的视角出发,讨论了政治体制对城市特别是都城的重要影响,以及在政治体制影响下中日各自的城市特点,论证了城市空间状态中的人居与造物多是由政府通过行政规划来完成的;另外还论述了在商业空间的形成及移动过程中起作用的因素等。在第四、五章中,将问题转向城市空间中的人群,即商人与町人、官僚与武士,此外还有旗人,分别找寻他们在城市化过程中所遇到的问题,并予以论述,从社会史的角度对城市中最主要的两大居民群体进行了观察。《北京与江户:17-18世纪的城市空间》由刘凤云所著。 -

日下舊聞考(全四冊)

《日下旧闻考(套装全4册)》是乾隆三十九年,乾隆帝弘历叫宝光鼐、朱筠等根据《日下旧闻》加以增补、考证而成的。由于敏中、英廉任总裁,所以书前有“钦定”字样。到乾隆五十年至五十二年刻版出书,是过去最大最完全关于北京历史、地理、城坊、宫殿、名胜等的资料选辑。 -

北平历史地理

《北平历史地理》是侯仁之1949年于英国利物浦大学完成的博士论文。作者在本书中开创性地运用了现代历史地理学的方法,强调自然地理与人文地理分析相结合,文献研究与田野考察相结合,对北京城的兴起和发展变迁史做了详细的考证和精辟的阐释。 《北平历史地理》是中国历史地理学界第一部 关于城市历史地理研究的专著,无论是在侯仁之个人的学术发展历程中,还是在中国历史地理学发展史上均具有重要的标志作用,于今天的城市规划与保护,也仍然具有重要的参考价值。 本书为《北平历史地理》首次译为中文出版。书中含54 幅地图,全部为作者亲手所绘。为呈现地图原貌,全书采用四色印刷。随书附侯仁之先生手绘《元通惠河图》、手书《北京都市地理》(狱中腹稿)。后者为首次发表。 -

古都北京

《中国古代建筑知识普及与传承系列丛书•中国古都五书:古都北京》是中国古都系列丛书中的一种,共分为九章,分别从北京城市的变迁、宫殿建筑、城垣与坊市街道、坛庙与陵寝、寺庙道观与其他宗教建筑、文学艺术、园林风光、关隘与交通,以及风俗民情等方面,对北京城市发展历程和都城历史文化作了全景式的“鸟瞰”和描绘。作者王岗从事中国历史文化研究,《中国古代建筑知识普及与传承系列丛书•中国古都五书:古都北京》脉络清晰,图文并茂,文采斐然。 -

这里是北京(第二辑)

《这里是北京(第2辑)》主要内容:北京,是一座朴实亲切而又大气磅礴的城市既能海纳百川,又有着自己独特的风姿,既能独树一帜,又不孤芳自赏。《这里是北京(第2辑)》不仅在节目内容上表现北京,更重要的是使栏目的灵魂与北京的灵魂相融合,使节目的风格与城市的风格相一致,这个栏目不仅仅可以用眼睛看,用耳朵听,更重要的是,它可以让我们来静静的用心体会。通过电视荧幕,不仅可以传声、传影,而且还要传神。 -

风华北京

《名家人文地理:风华北京》精选张恨水、朱自清、郁达夫、俞平伯、梁实秋、周作人、老舍、汪曾祺、萧乾、秦牧、邓友梅、史铁生、张中行、刘心武等近40位名家描写北京的50余篇经典散文,配以精美彩图,以名家的视角,从文化、历史与自然等角度追忆北平之恋,游览繁华胜景,探寻历史遗痕,聆听燕腔京韵,踏访旧日胡同,感受北京人文底蕴,品味北京盛世风华。 名家人文地理丛书以名家的视角,以经典的篇章,站在人文地理的高度,从文化、历史与自然等角度讲述我们生活的大地。 读名家之经典,品天地之大美。《名家人文地理:风华北京》是《名家人文地理》系列旅游文化书之一,精选张恨水、朱自清、郁达夫、俞平伯、梁实秋、周作人、老舍、汪曾祺、萧乾、秦牧、邓友梅、史铁生、张中行、刘心武等近40位名家描写北京的50余篇经典散文,配以精美彩图,以名家的视角,从文化、历史与自然等角度追忆北平之恋,游览繁华胜景,探寻历史遗痕,聆听燕腔京韵,踏访旧日胡同,感受北京人文底蕴,品味北京盛世风华。 -

老北京:变奏前门

编辑推荐:全书由变奏的世界、前门忆往、前门区与前门人、国内名城的“准前门”、世界名城文化巡礼、面对新时期六章组成。本书以图文并茂的形式介绍了鼓楼、景山、故宫、天安门等北京各大名胜古迹。本书绝不是单纯的忆旧和怀旧,而是作者企图将老北京特有的京味文化和风俗民情挖掘出来,告诉读者。 -

说吧.北京

中国人很难在思想上达到一致,所以人们总是看见枯燥的争论在不休地上演。惟有一个例外是环境问题;愈来愈多的人被卷了进来,购置山林的、义务植树的成了风潮,呼吁保护环境的大军,渐渐壮大遍及一切阶层。 除了对沙漠化自然关注的绿色行动主义,对文化环境的爱怜目光也在对焦。义愤填膺的声浪干涉着粗野短见的施工队,人人都成了文物保护者。强调讲究的文化,痛斥浅薄的建设,老外特别来劲;常听说哪位欧美国籍的夫人,在不辞辛苦地阻挡拆迁、保卫胡同。谁能说这不是一种社会进步呢?但任凭什么,也挡不住隆隆的工地轰鸣。一座城市又一座城市,历史的积累和宝贵的遗存,还是依次被拆光毁尽。雷同的十字路高架桥,使本地人找不到家。乏情的银行楼大商厦,把粗犷北方和阴柔南方,统一成一个可憎的模式。在酷似上世纪70年代简易楼的种种叫卖欧陆加州的楼群中、更绞尽脑汁添造了鸟巢和锅盔;洋专家利用新潮的官僚心理,给害羞不已的都市再造一个词,一个叫做“市”的词汇,被滥用得暧昧可笑:不仅有若“定州市涿州市”之类的汉字悖义,在古老的草原上,你能理解如“呼伦贝尔市海拉尔市满洲里市”这样的招牌么?而肆虐于市的瘾头似乎还远未过去,人们正静候哪天出现“中国市北京市八达岭市”的正式颁布。唐宋传奇中的天下军州、历史地图上的州府路道、哪怕革委会时代的县地省,一切历史沉积结晶的人类聚落描述——州、府、省、县、镇、集,无论大小轻重,不问功能内涵,都变成词义不明的“市”。头上是一刀切的高度,眼里是白晃晃的瓷砖,耳中再听着铲除古迹的消息,单调和疲惫的尽头,使人不再喜爱自己的家乡。 所幸这毕竟是一个允许议论的领域。如保护树林一样,谁都可以对破坏古城风貌者,狠狠骂上几句。甚至国家的标志剧院尚未落成,就读到咒它“王八蛋式建筑”的文字。最早的呼吁者,那些在这个领域尚带有浓烈政治意味时呼吁的人们,其实早已绝望地沉默。 也许,对我们这个感性迟钝的民族,惟有到了历史城市消亡的时刻,对城市史的观察才可能开始。非要到了仿古街道一条条被伪造出来、而且错觉随之发生,连我们也真要把它们当作古迹——新历史城市就这么差强人意地登上了舞台,管你愿意与否——人才静心转过身,注意珍贵的历史城市。 人类文明的进程,在远古的岔路口上分开的时候,城市的类型,呈现了不同的思路。也就是说,我们拥有的城市,其实在最初就有一些先天的弱点。今天有心思地比较了地中海的一些名城,才发现它们沿袭了不同的规划。 比如,格拉纳达是在一条山脊上,沿着山势走向和起伏,先营造了宫殿即王城。然后在要塞的墙外,随意地兴起了百姓的民居。广场即是市集,借邻家外壁做我家的前墙,顺着几户邻里的小径,勾连成城市蛛网般的通路。家居和土地的私有,限制了国家的霸道意志,一个街区与另一个街区之间是交通大路,它们沿着泉眼流水,给后代留下了改造的依据。都市营建中,借助自然的思路,使人类获得了说不清的好处。千年过去之后,整个那种布局,更显现出一种迷宫的魅力。难怪数百步之内的王城和居民区,阿兰布拉宫和阿尔巴辛窑洞区,两处都早早被定为人类文化遗产。 而在中国人的脑子里,规划就是礼制。从《周礼·考工记》的时代,九经九纬的大平面,任凭改朝换代沧海桑田,未曾有一点更改。这是统治者逞示威严的平面,而不是居住舒适与合理的设计。这样的布局规划,必然把城市选择在平原上,而平原城市除了对水患与战争的无力,它放弃了建筑的落差,其实也就是丢失了城市的奥深。 礼制规划的缺陷,不能单从平原的安置来追究。僵化的不仅是切豆腐式的划分,理念中的其他因素,也使城市难得长命。不用说安阳的殷墟,不用说《清明上河图》的汴京,即便那万国来朝的伟大长安,它天下闻名的里坊,为什么后来荡然无存了呢?值得反省的例证不胜枚举。喀什噶尔也坐落在平原上,它的魅力为什么那么诱人呢?顺便说一句:喀什市的愚蠢改造,也正以消灭魅力为纲领,以九经九纬为图纸,日以继夜地进行着。 除了平面之外,建筑材料也是一处软肋。从殷墟到战国的高台(如赵国丛台楚之章华),古代的材料只有夯土。木头加夯土的速朽,是不言而喻的。后来添些硬材料,中国建筑走上了漫长的土木材料之路。这种建材作为城市的细胞材料,它的易损速蚀,造成了古代建筑的保存难度。它无法和比如地中海东岸的阿拉颇,那座石筑古城相媲美。遍地的古建筑,其实都必须百年一落架,三十年一补修,看似碑文上写着远溯唐宋,其实眼前的寺庙殿堂,一色几乎都是清代重建。我们缺乏使用石头的传统。无边的平原上,昔日星点分布着烧砖窑,今天到处兴建着水泥厂。那么也就没有如阿拉颇,没有那种沿着地中海的、上溯纪元前后依然巍峨屹立的罗马遗迹。土木材料的廉价和限制,滋生着都市营建的投机和短见。抽时间遛一遛石材市场开人眼界:原来根本就没谁打算建一座石头的建筑,只有人把石头切成片,“干挂”在劣质材料的骨头上! 如此建筑,如此建筑堆积而成的城市,它的难存韵味,它的历史遗存,早已是危若累卵。 布罗代尔在《地中海史》里归纳了早期资本主义城市的一些要素,诸如城市诞生的地理原因,以及它与市场和交通的关系,城市的官僚、商业、工业、手工业、宗教、军事等诸多功能,指出了城市含有的粮食、政治、交通、人口等病灶,最后总结了城市的银行时代。他说:“如果说城市生活是分阶段发展的,那么,它也是分阶段衰退的。城市的诞生、发展以及衰落与整体经济形势息息相关。城市在衰退过程中,陆续放弃它们的力量根源。”(商务,第一卷,P468) 但在16世纪导致资本主义城市兴起的交通因素,尚未如今天一样发展为城市之癌。交通是城市的脉管,它一旦痈肿发炎,城市便高烧瘫痪。发展交通,这是一个神圣的名义。交通难题是一切阴谋和腐败的掩体。房地产的巨额利润,当然也在这种掩体背后暗暗计算。城市是脆弱的;仅仅一个交通的借口,就可以把每一个北京胡同的路口都变成立交怪物。城市里的人更是脆弱的;工程队和开发商的背后是“不可抗拒力”,人只能接受从自己的家离走迁徙的判决。隔离桩、铁栅栏,为了交通七十老翁在爬高高的过街桥,然而汽车仍然如蝗灾般疯狂涌来。拓宽,把每一条路都拓宽到80米、100米,碍事的九经九纬,可以在它的81个交叉点都建起恐怖的立交桥。不远的未来,可以畅想人行横道上挤满了摆渡般的过街公交车。区区胡同就盛不下你的乡愁么?为了交通、汽车、楼盘,为了长官意志和肥腴利润,可以把一切文明剜骨剔肉,拆个精光! 我想起摩洛哥的菲斯城。那座古城连同今日的生活,都是联合国的文化遗产。它也建在一个大致平坦的地面,材料也不是坚硬的花岗石,它居然用毛驴车的单行线对付交通问题。关键是在那里的城市建设中,对文化的珍惜是绝对的,如同禁忌一般,没有人敢动古城一根毫毛。而在缺乏社会监督和异议表达的规划中,毫无禁忌,惟有霸道。 曾见过郑州底层的旧景顷刻消失,又看到昆明木造的老街逐间拆毁。前年不见了伊犁汉人巴扎的风情,此刻又目击喀什的帖姆巴旦被围困——城市如同历史,脆弱且可以涂改。遗憾已经化成了悲哀,早已是墨虽浓惊无语。难道我们竞相传递古城拆毁的消息、难道我们比赛对滥拆运动的诅咒么?再听到谁絮叨北京的胡同,我感到心烦。 -

城南舊事

在這本短篇小說集�堙A「惠安館」、「我們看海去」、「蘭姨娘」和「驢打滾兒」四篇都可以單獨存在,它們都自有完整的世界。但是加上了前面兩篇和後面兩篇,全書應作一本長篇小說看。作者自己在「冬陽 童年 駱駝隊」一文中即說:「收集在這�堛煽X篇故事,是有連貫性的。」讀完全書後,我們看出不僅全書故事有連貫性,時間、空間、人物的造型、敘述的風格全都有連貫性。 貫穿全書的中心人物是英子。時間是民國十二年開始。英子由一個七歲的小女孩長大到十三歲。書中故事的發展循著英子的觀點轉變。故事雖是全書骨骼,她的觀察卻給它血肉。英子原是個懵懂好奇的旁觀者,觀看著成人世界的悲歡離合,直到爸爸病故,她的童年隨之結束,她的旁觀者身分也至此結束,在十三歲的年紀「開始負起了不是小孩子該負的責任」。人生的段落切割得如此倉卒,更襯托出無憂無慮的童年歡樂的短暫可貴。但是童年是不易寫的主題。由於兒童對人生認識有限,童年的回憶容易陷入情感豐富而內容貧乏的困境。林海音能夠成功地寫下她的童年且使之永恆,是由於她選材和敘述有極高的契合。 -

这里是北京(第五辑)

从收视率和社会反响来看,《这里是北京》的很是为大众所接受且喜爱。甚至其独特的操作模式与表现形式,也成为电视业内的一个有待研究的课题。 -

北京郊区的满族

内蒙古大学出版社1989年12月出版。12万字。原连载于《满族研究》杂志。 此书有作者自序、正文、结束语、附录。作者在序中提到,他不仅要写出满族的思想和性格,还要写出数十年来观察到的满族与其他民族的相互影响。 此书重点描述了京西外三营和旧时京兆所属各县园寝情况,时间重点放在二三十年代,但有时上溯到清代中叶,下限到解放前夕。 正文分三部分。第一部分为营房中的满族。主要内容为营房中满族的性格和思想,重内亲、档子房、练武、饮食、营房中的发式、头饰和服装,营房中的房屋、语言、宗教信仰,营房内外的民族关系,营房中妇女的社会地位,营房中的读书和说书,营房满族破败的过程等,这一部分内容就成了北京郊区满族的主体部分。作者讲述的小故事,由于是亲身经历过的故事,所以有声有色,在叙述的时候又旁征博引,使他讲述的故事与要说明的道理浑然一体,读起来很有味道。如“重内亲”中,作者讲他在八九岁时到营房走亲戚,在外祖父家里首先来看他们的是外祖母这边的亲戚,随后才是外祖父这边的亲戚。而且外祖母这边的亲戚特别热情,主动请吃饭,主动讲那些营房里的故事,他所看到和接触的也都是姨姥姥、姨及其儿女们,姑舅这边反而很少。 “营房中的语言”一节,作者列出了外三营语汇一览表,这是作者搜集选择后列出的。作者认为外三营受外界干扰少,所以保存的满语成份也就多,而且外三营所使用的语言,有一部分是乾隆年间使用的,这些用法在乾隆年成书的《红楼梦》中还能见到,作者的这些看法可以给语言研究者以很多启示。 另外,“营房内外的民族关系”中所写内容也相当丰富,在民族间的通婚方面(指八旗内部)已很普遍。作者介绍了他外祖家四代人的婚姻情况,在他们当中有蒙古血统,又有满洲和汉人(汉军)血统,营房中的“民族关系”是极融洽的。“营房里妇女的社会地位”写得也很深刻有趣。营房里的妇女在20年代以前地位比较高,她们刚强而又有自主性,她们甚至喜欢着男装,而且还“拜把子”,称呼也成了大爷、二爷……作者的母亲就与人拜过把子,这种风气,如果作者不说,现在已经很少有人知道了。 “悲剧的一瞥”和“破败过程”写出了营房满族悲惨生活的境况及原因,这段历史的细节也是鲜为人知的。民国初年,旗人开始败落,作者以亲身经历写了他自己家与外三营满人的遭遇。作者描写他上初中时去外三营拜年,到了那里看到的却是一番凄凉景象,营房变成了村子,家家都有外出谋事当兵的,有的进了监狱、有的拉车、做小买卖,饭不果腹,衣不暖身,能卖的都卖了,营房满族悲惨到了极点。作者的这段记述,为今天了解满族当时的境遇,提供了一份生动具体的档案。 第二部分写“散居的满族”。主要写了散居满族的思想、感情,与周围住户的关系,居满族的生计和他们的手工艺,散居满族的悲哀。 第三部分写“园寝附近的满族”。在这部分里,作者写了最不为人所注意的守园寝的那部分满人。这部分人原是内务府包衣佐领的汉军,他们已经很早就满洲化了。作者介绍了这部分满族的生活、经历、地位,与主人家的关系。作者讲述了许多当年这些满人有意思的生活故事,读起来津津有味。在这部分中还对他们的满洲名字进行了分析,使人们了解到当年他们的思想和爱好。 总之,这部著作,是一部笔法新颖、见解独到、资料丰富、至今已很难见到的书了,它的出版对深入研究满族开辟了新的途径。 -

北京四合院建筑

《北京四合院建筑》是作者在多年从事北京四合院保护、研究、设计、施工的基础上写成的一部学术、技术专著。全书涉及四合院的历史、文化、割据、风水、空间、构造、装修、装饰、设计、施工、保护、修缮等全部内容,是迄今为止包含内容最全,技术、艺术信息含量最大,涉及方面最广的一部四合院建筑专著。《北京四合院建筑》不仅内容翔实,文字叙述流畅,通俗易懂,而且选用了大量照片和墨线图配合文字内容,使读者一目了然,使用方便。 -

北京之夏

《北京之夏》主要内容包括:爱情来了,我们动心了,然后我们在一起,最后分开……那时候我们太年轻了,我看到了林娜肩膀上纹身的照片,左边是我的鹤字,右边是Tim的T,我想她这几年大概和我一样不知所措,无论是爱或是自己……这是我们那时候的故事。 我们永远都不可能再在一起了,莫语,林娜,原子,乌鸦,还有死掉的Tim,很多很多人…… 我们无法面对所有人指责或伤感的目光。Tim,我知道你还一定在天上看着我,看着我继续堕落,依然清高,可我还是那副样子,永远都不会变。 请你们原谅我用一种近乎恶搞的逗贫手法写出了我们那几年的青春,我只是不想在自己的描述中再一次难过, 何况,那几年我们的确过得很快乐。 -

百年大栅栏

《百年大栅栏》从建筑到人文,从历史到商业,从文化名人到“八大胡同”,和你一起了解更多的“城南旧事”,勾起我们的城市记忆,回望历史的背影。北京的大棚栏地区保存的近600年历史的胡同街巷肌理及传统市井商业区,构成了当今最为完整的老北京古城风貌。在这些大量原真性的古老建筑里曾经是商众云集、喧嚣交易。穿行在这些胡同中,你可以了解到老北京的市井生活,了解到饱含历史积淀的商业文化、会馆文化、梨园文化、民俗文化。如果你还想从这些老建筑中了解到更多的“城南旧事”,那么就从这里开始吧。 -

最爱北京人

本书通过讲述“北京人”来阐述“北京”这座城市的气质。书中既有王世襄,杨绛,曹禺,朱家溍这样的文化老人,也有阿城、马未都、崔永元、郑渊洁、刘小东、黄磊、冯远征、崔健、老狼、这些我们常常能听到、看到的热门人物。全书60位“北京人”,涵盖不同的行业,年纪不同,知名度也不同,有的人要论籍贯甚至出生地,也不在北京,但他们都是在北京从事着自己的事业,在北京取得了成功,都是北京气质的阐释者。在他们身上,我们可以感受到具体的、鲜活的、真的“北京精神”。 -

乡愁北京:寻回昨日的世界

温故影像“沈继光•残片图本系列”之《乡愁北京——寻回昨日的世界》。 老朋友舒乙(借父亲老舍的话)说:“世上最好最美的事,往往是最愚傻的人干出来的啊!” 老朋友史铁生说:“若要简单,任何人生都是可以删减到只剩下吃喝屙撒睡的……其实人间的事,更多的都是可以删减但不容删减的。” 沈继光说:30年前“拍摄残片的彩色底版,在时间的消磨中其影像渐渐模糊”,甚或30年后的我,“也由健壮敏捷而变得步履蹒跚、白发添头了,终将成为残片而消逝”。 从1984到2006年,沈继光行走于北京的大街小巷,拍摄了5000余幅照片。本书选取其中近420幅作品,分23个专题,集中展现消失中的大城——从皇宫遗址、贡院学堂,到市井民宅、胡同院落;从门钹柱础、店铺门脸,到摇车炕席、石碾农具……每幅图片后,附有详尽的文字说明和照片背后的故事共12万字,再现了1980年代至今30多年间北京的城市变迁。 -

到世界去

《到世界去》是著名青年作家徐则臣的首部散文随笔集,也是一部让你远离城市喧嚣和烦恼的心灵笔记。记述了一位乡村少年从美丽的故乡到首都北京、再到世界各地十余年的心路历程,整部作品融文学、旅游于一体,让我们在作者如水般清澈透明的语言中,感受他对大自然、繁华都市以及繁复人生的描述和感悟。 《到世界去》由四辑组成,分别为:第一辑生活在北京;第二辑近乡;第三辑世界两侧;第四辑三十岁出门远行;是作者多年漫游生活中的沉淀和感悟。

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友