欢迎来到相识电子书!

标签:周有光

-

语文闲谈

周有光先生的《语文闲谈》出版于1995年,收录语文知识八百条,分为十六卷;1997年出版“续编”,2000年出版“三编”,各收录语文知识一千条、二十卷,共计两千八百条、五十六卷。 “闲谈”因某种机缘,始于1976年,前后达二十多年之久。内容或采于街头巷陌,或集自书籍报刊,或记录奇思曼想;海阔天空,凡字句、拼音、语法、繁简、诗词、谜语以及古今历史、地理、艺术等无所不有;亦庄亦谐,笑话、趣事搜罗许多。写法上是想到哪就说到哪,长短不拘,多为三言两语;编排方式亦不甚讲究,不论内容类别,满五十条即为一卷——整个风格是“随意”,扣紧了一个“闲”字,让人想起古人刘义庆的《世说新语》,又想起今人郑逸梅的《艺林散叶》。而作者却说:这些小品写作,用的是谨严的学术态度,表面上轻松愉快,骨子里紧张严肃。 -

语文闲谈

周有光先生《语文闲谈》的写作始于1976年,前后长达二十多年,共收录语文知识2800条,分为56卷。 内容谈古论今,包罗万象:凡拼音、语法、诗词、谜语、笑话无所不收;历史、时事、地理、艺术、科学无所不谈。形式短小灵活,亦庄亦谐:有严肃认真的学术探讨,也有诙谐幽默的轶事闲谈;有生动有趣的野史掌故,也有发人深省的时事议论;有内容丰富的国学知识,也有与时俱进的独到见解。 “这些小品写作,用的是谨严的学术态度,表面上轻松愉快,骨子里紧张严肃”。 -

今日花开又一年

“今日花开又一年”,是唐朝诗人韦应物的诗句,这句话给人以美好的活泼的印象——人生如花,是多么的灿烂美丽!但其实又暗含着人生的枯涩味道:“去年花里逢君别,今日花开又一年。世事茫茫难自料,春愁黯黯独成眠。”张允和也曾写诗:“梅黄橘绿时,归期未有期。易别难成聚,花飞知不知。”再辉煌的人生,也总是悲欣交集的。我唯愿世人能在这多味的人生中,乐观些,坚强些!而周有光、张允和夫妇可作为我们的模范。 -

晚年所思

他见证着中国的百年变迁;他这一生,总被时代大潮裹挟着前进 一位106岁老人的真言无忌 他说自己是一位“两头真”的学者。什么叫两头真呢?年轻时候一味天真盲从,到了老年开始探索真理。他把民国学人的治学精神带到今天。他是不天真时代的天真老人。 他经历过晚清、北洋、民国和新中国,正如他自己所言,生命长,就会见到很多奇怪的事情。 他虽百岁,但仍是《皇帝的新衣》里的小孩…… 迷信时代要过去了,盲从时代要过去了 -

朝闻道集

一本讲真话的书 《朝闻道集》,是周有光先生近年来所观所感所写的各类杂文的结集。他的文章气势磅礴,洋洋洒洒,敢讲真话,妙趣横生,往往使人读得怦然心动。104岁高龄的老人,居然还能出版一部近20万字的文集,这真算得上是中国出版界的一件幸事。 用“博学多闻”一词来描述这位学界泰斗最恰如其分,而这种博学更多地得益于他独特的人生经历。可以这样讲:他这一生,总被时代大潮裹挟着前进。 作为一位资深的经济学家,新中国成立后,周有光先生先后担任了复旦大学经济研究所和上海财经学院教授。本书的《资本主义的发展阶段》、《全球化巡礼》、《两大文明古国的经济起飞》等篇什,即从经济学角度剖析了世界各国的发展状况,预测未来走向。他把中国的工业外包形象地比喻成“世界工厂”,把印度的软件外包比喻成“世界办公室”,并指出,中国只有藏富于民,才能走上社会主义康庄大道。 中国改革开放,放弃了你死我活的阶级斗争,不再学习苏联的农业集体化和工业社会主义化。从此,走出困境,顺利发展经济。中国改革开放不久,苏联就自行瓦解,这证明改革开放的及时和明智。 这段话是周有光先生对中国改革开放政策正确性的准确评价。 相对于“经济学家周有光”,绝大多数人更愿意把他定义为语言文字学家,因为他在这个领域的成就是突出而重大的。从1955年起,周有光先生便被委以文字改革的重任。由他主抓并最终制订完成的《汉语拼音方案》被世界所公认,人们尊称他为“汉语拼音之父”。本书第四辑“语文探新”部分,主要收录了这方面的文章。 周有光先生是一位“两头真”的学者。什么叫两头真呢?他自己的解释是:年轻时候一味天真盲从,到了老年开始探索真理。这样,从他八十几岁算起,又得了一个“文化学家周有光”的称谓。美国何以长盛不衰?苏联为什么会解体?东西方文明能共融吗?为什么说“大同理想”和“小康现实”?贫穷的阿富汗也能成为“亚洲的瑞士”吗?在从容澹定的话语间,一位睿智长者与21世纪的新学人对话,展示出他深厚的学养以及他的时事关怀。这是一本“真话集”,正如年长周有光两岁的巴金先生所说的:我所谓“讲真话”不过是“把心交给读者”,讲自己心里的话,讲自己相信的话,讲自己思考过的话。我从未说,也不想说,我的“真话”就是“真理”。(巴金《真话集•后记》)“只有清算过去,方能开创未来,华夏文化任重道远。” 了解过去,开创未来,历史进退,匹夫有责。 这是老一辈学人对21世纪莘莘学子的莫大期望。 -

孔子教拼音

本书收录了周有光先生近年来有关语言学、文字学的文章24篇,全面总结了周老对语言文字长达半个世纪的思考。 作为中国文字改革的推动者、《汉语拼音方案》的主要创制人,周老亲历亲睹了中国语文现代化的风风雨雨,这就使得周老能够以深入浅出的语言,为我们栩栩如生地描述由废除繁体字、中文拉丁化激起的论战场面,有理有据地论证语文改革为今天的生活带来的便利,妙趣横生地揭示语言文字与文化背景之间的互动关系。 在轻松的阅读中,语言学、文字学不再是枯燥的学问,重新散发出了我们习焉不察、日用而不知的文化魅力。 -

走读周有光

《走读周有光》作者陈光中采取“走读”的方式,从周有光的出生地常州起步,先后走访了他生活和工作过的苏州、上海、杭州、重庆、成都、北京以及当年下放劳动过的宁夏西大滩等城市或地区。《走读周有光》力求在追寻周有光百年人生轨迹的过程中,探求一个中国知识分子思想演化的脉络;把一个人和一个家庭的命运投射在历史与社会的大背景下,与读者一起领略诸多更深层次的感悟。 -

逝年如水

本书是著名文化耆宿周有光先生最完整、最详细、最权威的口述回忆。这部百年口述从家庭身世谈起,通过作者亲身经历的大量情节故事,细述中国百年历史的变故。内容覆盖家庭、教育、国家、社会、战争、经济、文化、爱情、晚年生活等重要内容。其中涉及中国历史上有影响力的人物近200个,不仅是中国近现代知识分子传奇曲折命运的缩影,更是打开了个人命运与中国波澜起伏的百年近现代史深深交织在一起的独特的时间隧道,让更多人由此洞见历史变革的真相和脉络。本书保持了周老口述时自然流畅的语言风格,通篇充满智慧、乐观、幽默的格调,是一部极为珍贵的传记读本。 -

我的人生故事

一本通俗易懂且有趣的“周有光读本” 108岁的智慧老人,跨越世纪的精彩人生 资中筠先生倾情作序 吴敬琏、沈昌文、易中天、张维迎、吴思、崔永元都尊崇的大家 求知、有爱、讲真话的人都在读周有光 是什么样的家世、教育、交游背景铸就了周有光的生命底色?他是如何描述他心目中优秀学者?周有光与张允和如何成就七十年的爱情与婚姻传奇?是什么样的人生态度让周有光渡尽劫灰?108岁的老人有何长寿与养生秘诀?汉语拼音与语文如何在周有光的笔下变得有用且有趣?周有光晚年在思考哪些问题?而这些思考为什么让他声誉渐隆? 本书将引领读者直观、全面地了解周有光的人生历程、学术贡献、思想菁华。无论你是周有光的初识者,还是周老的忠实粉丝,都不应该错过。 -

百岁忆往

语言学家周有光先生已107岁了,他经历了晚清时期、北洋政府时期、国民政府时期、1949年后的新中国时期,遍历大风大浪,被称为“四朝元老”,至今仍头脑清晰,是受到世人普遍尊崇的“智慧老人”。 他从学习经济学到主持制定汉语拼音方案到晚年鸟瞰人类文化,写过许多有创见的文章,其人生经历和独特见解是人类文化史上宝贵的精神财富。 他与张允和的传奇爱情,被传为美谈。 他对许多历史人物的回忆,如邹韬奋、马寅初、老舍、罗常培、溥仪、爱因斯坦等,不仅有趣,也具有很高的史料价值。 本书按时间顺序,以第一人称的叙述方式,讲述周有光107年的主要经历,并回顾留在他记忆中的那些亲人和师友。全书由短小精悍的小文章组成,配以图片。 -

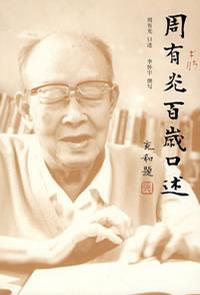

周有光百岁口述

周有光,1906年生,经历中国百年之变迁,是真正从“传统”成功过渡到“现代”的知识人。 本书上篇为周有光的百岁口述,从常州青果巷开始,忆及上海圣约翰大学与光华大学,结爱张允和,留学东洋,避战四川,游历欧美,后归国,任教复旦大学,又奉调北京,参与起草《汉语拼音方案》,遭下放宁夏,至逐步恢复工作,担任《简明不列颠百科全书》中文版的三编委之一,直到如今著述不息。下篇则试图从张允和生前留下的字里行间,找到一些对她的夫君百岁追忆的脚注。此外近百幅影像,再现了当年张元和、张允和、张兆和、张充和之“合肥四姊妹”,这一个个家庭的生活和情感,折射中国社会的缩影。 20世纪是中国人受苦受难的世纪,内忧外患纷至沓来,几乎没有一天停止过。在这样一个人人朝不保夕的漫长乱世中,竟有一位百二高龄的老人将他一生的经历,用生动的语言,娓娓道来,思路之清晰,判断之明确,丝毫不显衰老之象,这真是人间一大奇迹。何况这不是普通的老人,而是世界知名的汉字改革家周有光先生! -

拾贝集

本书收录了周有光先生的92篇文章,是继《朝闻道集》后、这位106岁的语言文字学家最新的研究心得,包括他常年积累的读书笔记和摘抄。此外,在附录中收有几篇亲友的介绍和回忆性文章,使我们能够在更近的距离来了解、阅读周老先生。 本书共分为三辑:清流拾贝、浊浪淘沙、以史为鉴。作者在常年的阅读过程中,选出有价值的篇章,把篇章的精华凝结成超短篇,杂以自己对人类文明和中外历史经验的理性反思,对当下国家社会中种种问题的精辟评论。文章虽短小精悍却汪洋恣肆,平淡如水而意蕴深厚;句句真话,字字珠玑,兼顾了知识性和趣味性,体现了这位百岁学人的赤子之诚。 在这些深邃的思考之外,本书还反映了一个百岁老人不平凡的人生。周老先生早年曾求学于上海圣约翰大学;1956后由上海调来北京,躲过了“反右”斗争,但在“文革”中依然受到冲击,下放宁夏平罗“五七干校”。本书收录的《圣约翰大学的依稀杂忆》、《看守高粱地》、《大雁粪雨》等文章,就是作者对这些经历的回忆。此外,在《窗外的大树风光》和《有书无斋记》中,周老先生以细腻的笔调抒发了对生活的感触和对故人的思念,情真意切,感人至深。

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友