欢迎来到相识电子书!

标签:于坚

-

老昆明

《老昆明:金马碧鸡》由江苏美术出版社出版。内容包括:我的生命和记忆之城(代序)、永不结束的金色黄昏、故乡,写作,谎言、伟大苍凉的西山等。 -

在遥远的莫斯卡

其实我是个画家。我用眼睛写诗。 ·写作很难,行为艺术可以横空出世,别人脱衣服你可以烧头发,怎么横空出世怎么玩。写作不一样,一个作家应该永远记住你的身后有一个书架。 ·我是在故乡被放逐的尤利西斯。 ·我比较喜欢独处,不喜欢群集,我更喜欢密谈诗歌。 ·关在书、电脑里是养不出浩然之气的。文明必须为一代一代的诗人保管着大地,没有大地,浩然之气也就不存在了。 -

老昆明:金马碧鸡

落日时分,当中国的城市从北方的平原上开始,一座一座沉入黑暗之后,南方高原之上的昆明依然处于白昼的光芒中。这座古老的城邦接近太阳,阳光要在中国大多都市都沦入黑暗之后,才从这个城市暗淡下去,因此这个城市永远 有有金色的黄昏,光辉的街道。 昆明主要的街道都是东西向的,因此在日落之前,这个城市到处是通往落日的街道,闪着光,犹如刚刚被女仆们用抹布擦过的地板。天空蔚蓝而透明,空气清新,灰色瓦顶上的荒草微微摇晃着,梧桐树的躯干像镀金的豹子那样闪闪烁烁…… -

人间笔记

《人间笔记(散文)》的字里行间涌流着于坚作为诗人、作家的使命感和写作的庄严感,尽管任何时下不难遭遇的虚张声势、冠冕堂皇、自吹自擂的写作态势均与于坚的写作无缘,也尽管“崇高”一类的审美术语由于太与“高、大、全”的政治观念有染而早已被列入于坚志在清除者之列。《人间笔记》的使命感和庄严感来自于作者对当下生存状态,特别是历经“文革”漫长政治时代的人们的生存状态的清算,以及对造成这种状态的政治的、历史的、民族的、文化的等诸多因素的深入追究。“人诗意地栖居于大地之上”原是德国诗人荷尔德林的诗句,在海德格尔的哲学中被上升为至高无尚的人类生存理想。海德格尔的这一哲学思想一旦成为《人间笔记》终极的追求或最后的退守,于坚就以其散文进入了哲学意味的观照和思索。 -

正在眼前的事物

《正在眼前的事物(散文)》是于坚集卷之一。《于坚集卷:正在眼前的事物(散文)》是作者的散文作品集,收录有:在高黎贡山之西,秋天我在泸沽湖,元谋土林,云南冬天的树林,牧羊村之旅等。 -

于坚诗学随笔

“于坚随笔”收录于坚从20 世纪80 年代至今的随笔作品精华,展现了作者在思想、诗学、地理、日常生活等多方面的思考、体验与感悟,开创了一种手记式的现代文体,笔法拙朴而不失开阔,文本建构的原创特色丰盈,在中国现代散文创作领域中独树一帜。 于坚说,这是一个散文时代,散文更接 近人生,接近生活世界,散文的时代则是生活的时代。在未来主义的神话面前,他正视此时此地的生活所焕发出来的价值,他坚持书写一种地方性的经验和记忆。他言辞激越,但内心柔软;他的思想有着针尖般的力量,但胸中却包蕴着广阔且厚朴的情怀,是少数能表达出自己对世界哲学认知的作家之一。 “于坚随笔”分为《于坚思想随笔》《于坚诗学随笔》《于坚人间随笔》《于坚大地随笔》四册,共计百万余字,于2010年12月由陕西师范大学出版总社有限公司隆重推出。该书将成为新世纪华语文学独具阅读价值与思想启示的随笔作品经典。 《于坚诗学随笔》收文23篇,从诗歌精神的重建谈到当代诗歌的民间传统以及近年来一些关于诗歌的重要对话,时间跨越20 多年,亲历和见证了近30 年来中国诗歌的发展历程。于坚对中国诗坛的贡献不仅在诗,也在于他对诗学的探索。 -

于坚人间随笔

“于坚随笔”收录于坚从20 世纪80 年代至今的随笔作品精华,展现了作者在思想、诗学、地理、日常生活等多方面的思考、体验与感悟,开创了一种手记式的现代文体,笔法拙朴而不失开阔,文本建构的原创特色丰盈,在中国现代散文创作领域中独树一帜。 于坚说,这是一个散文时代,散文更接 近人生,接近生活世界,散文的时代则是生活的时代。在未来主义的神话面前,他正视此时此地的生活所焕发出来的价值,他坚持书写一种地方性的经验和记忆。他言辞激越,但内心柔软;他的思想有着针尖般的力量,但胸中却包蕴着广阔且厚朴的情怀,是少数能表达出自己对世界哲学认知的作家之一。 “于坚随笔”分为《于坚思想随笔》《于坚诗学随笔》《于坚人间随笔》《于坚大地随笔》四册,共计百万余字。于2010年12月由陕西师范大学出版总社有限公司隆重推出。该书将成为新世纪华语文学独具阅读价值与思想启示的随笔作品经典。 《于坚人间随笔》收文13篇,是关于日常生活的史诗,是于坚写作最重要的一部分。在这13篇对人间生活的社会记录中,作者既有当局者的投入与体会,也有“旁观者”的观察与思考;最主要的,是对当下生存状态,以及对造成这种状态的政治、历史、民族、文化等诸多因素的深入追究。 -

三峡记

《三峡记》是已经淹没的三峡的最后的身影。由著名诗人于坚,著名田野调查学者孙敏,著名作家章东磐共同执笔完成。三人花费一年时间采访调查三峡,终成此心血之书。 三峡,是需要英雄和诞生英雄的地方。自古以来,所有认识三峡的人,几乎都是从诗人笔下开始的。李白、杜甫、白居易和苏东坡等诗人出入三峡,不仅只为了旅游和写诗,他们都是当时的探险家,是能攀岩爬壁、往来峡谷的真英雄,像柳永、吴文英、姜白石这些“杨柳岸,晓风残月”的诗人,想必是一辈子去不了三峡的。 获华文文学年度诗人奖的于坚,是当今中国诗坛中的翘楚。同样身为诗人的他,以壬午年的三峡亲历为主线,剔脂除肉地融入诗歌和典籍,化为贯穿千百年的文学三峡。 忠勇精神,是三峡精神的另一种体现。屈原、巴蔓子是英雄,三国的刘关张也是英雄,胡琏、张自忠及许多不知名的将士们,更是名不虚传的抗日英雄,是流着英雄血的三峡,成就了他们的忠勇。 当我们在抗日阵亡将士的墓地遗址上,艰难地辨识国民党第六军军长留下的碑文,悼念游荡在峡江上空的忠魂与英灵,章东磐以他敏锐又深刻的笔触,为这忠勇长河写下涕泪吶喊的铿锵史话。 “沿着大江走一定有路”的通则,在艰险的三峡破了例,这条贯穿中国东西部的唯一通道,自古只能以舟船渡。长期在云南少数民族地区进行田野调查的孙敏,这回深入川江的乡野闾阎,寻找民间话语里的三峡。 -

诗集与图像

本书由马非策划,王绍玉编辑的中国先锋诗典《诗集与图像》(于坚著)。读后,有一种生动、穿透、直指人心的感受。本书内容包含有停下来、塑料袋、 纯棉的母亲、失败的楼梯声音、朱文在云南、在秋天的转弯处我看见怒江、主任等。 -

拒绝隐喻

《拒绝隐喻:棕皮手记·评论·访谈》主要内容:于坚的写作大体起始于上个世纪的80年代,他是一开始写作就受到关注的写作者,现在他是中国文坛上的一个名人,是中国先锋派诗歌的代表之一,他的影响,已经波及到中国以外的世界的一些地方;另一方面,于坚既然是一个诗的探索者,这也就注定了他是一个有争议的人物。 -

丽江后面

本书包括:幸存之城——大研镇记;棕皮手记——在大研镇思;卖黄豆面条的小吃店;云杉坪小记;大地记——看见斯布炯神山等内容。 -

还乡的可能性

《还乡的可能性》是于坚最近几年的重要诗学文章和访谈构成。全部未在其他集子中出现过,是本完全的新书。该书集中体现了当代最重要诗人于坚的诗歌观点和主张。有着引人入胜的阅读性。 -

于坚思想随笔

“于坚随笔”收录于坚从20 世纪80 年代至今的随笔作品精华,展现了作者在思想、诗学、地理、日常生活等多方面的思考、体验与感悟,开创了一种手记式的现代文体,笔法拙朴而不失开阔,文本建构的原创特色丰盈,在中国现代散文创作领域中独树一帜。 于坚说,这是一个散文时代,散文更接 近人生,接近生活世界,散文的时代则是生活的时代。在未来主义的神话面前,他正视此时此地的生活所焕发出来的价值,他坚持书写一种地方性的经验和记忆。他言辞激越,但内心柔软;他的思想有着针尖般的力量,但胸中却包蕴着广阔且厚朴的情怀,是少数能表达出自己对世界哲学认知的作家之一。 “于坚随笔”分为《于坚思想随笔》《于坚诗学随笔》《于坚人间随笔》《于坚大地随笔》四册,共计百万余字,于2010年12月由陕西师范大学出版总社有限公司隆重推出。该书将成为新世纪华语文学独具阅读价值与思想启示的随笔作品经典。 《于坚思想随笔》收文56篇,有大学回忆、亲情抒发、生活记趣及“棕皮手记”。“棕皮手记”以前卫的视角,用隐喻的笔法,对现实生活中的诸多问题提出了敏锐而深刻的看法,在上世纪90 年代影响和风靡了大批青年,至今意义深远。于坚也因其对散文文本的特殊贡献而成为当代中国最重要的散文家之一。此次收入了1986年—2009年期间的“棕皮手记”,使其内容更为丰富、分量更为厚重。 -

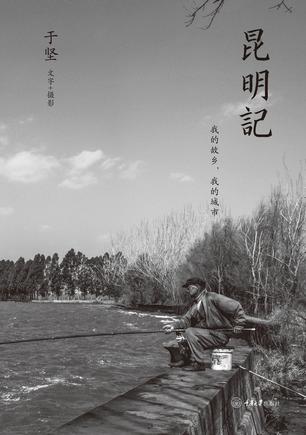

昆明记

昆明是作者的故乡,他生在这里,长在这里。作者从个人记忆和时代变迁两个维度,叙述了他眼中昆明的种种样貌,包括这座城市的历史、自然环境和人们鲜活的生活。书中的摄影作品来自作者1980年代以来在昆明各地的“街拍”,老的照片中充满了苍凉,而新的照片在活力之外也透出一种城市特有的疲惫。文字与照片相结合,这本书稿将“昆明”这座城市体现得淋漓尽致,埋藏着对“故乡”变迁的千思万绪。 -

诗与思 1

《诗与思》是著名诗人于坚主编的一部以“新诗”为主要内容,包罗中外前沿 诗作、诗评、诗论的文集。 辑录了韩东、欧阳江河、于坚、陈培浩、何小竹、顾彬等17位诗人所撰写的17篇关于诗歌理论的文章;杨键、西川、韩东、朵渔、马悦然、金海曙、吕德安,以及施加彰、奥斯卡·米沃什、特朗斯特罗默等众多中外著名诗人的诗歌若干首。无论文或诗,均为编者精心所选的优秀作品,具有很高的文学价值。 -

于坚大地随笔

“于坚随笔”收录于坚从20 世纪80 年代至今的随笔作品精华,展现了作者在思想、诗学、地理、日常生活等多方面的思考、体验与感悟,开创了一种手记式的现代文体,笔法拙朴而不失开阔,文本建构的原创特色丰盈,在中国现代散文创作领域中独树一帜。 于坚说,这是一个散文时代,散文更接 近人生,接近生活世界,散文的时代则是生活的时代。在未来主义的神话面前,他正视此时此地的生活所焕发出来的价值,他坚持书写一种地方性的经验和记忆。他言辞激越,但内心柔软;他的思想有着针尖般的力量,但胸中却包蕴着广阔且厚朴的情怀,是少数能表达出自己对世界哲学认知的作家之一。 “于坚随笔”分为《于坚思想随笔》《于坚诗学随笔》《于坚人间随笔》《于坚大地随笔》四册,共计百万余字,于2010年12月由陕西师范大学出版总社有限公司隆重推出。该书将成为新世纪华语文学独具阅读价值与思想启示的随笔作品经典。 《于坚大地随笔》收文37篇,记录了作者在故乡云南各地、西藏、四川等地的行迹和当地人文景观。他坚持书写一种地方性的经验和记忆,突出私人体验,既有自然主义的迹象,又有对大地与生命的感怀、对生存哲学的精神探求与思考,以及在未来主义神话面前,对此时此地的生活所焕发出来的价值的正视。 -

众神之河

《众神之河》讲述了:诗人于坚从2004年开始,对这条河流从源头到入海口进行了多次考察,在深厚的田野调查的基础上,创作了这部交织着地理事实、人文现实、诗意、哲思的长篇散文,这是中国大地散文的一个重要收获,也是于氏散文的一部力作,传记式地描写河流的散文在中国这是第一部。澜沧江一湄公河是亚洲最伟火的河流之一,它起源于中国青海境内,穿过横断山脉和云南,流过老挝、缅甸、泰国、柬埔寨和越南。在现代化在世界范围突飞猛进的今天,这条河流依然保持着许多原始的风貌,敬畏自然和神灵。18世纪开始,这条河流就成为波西米亚们的大地圣经。吴哥的落日、亚热带丛林的黑暗、青海省高山中的积雪和大理南诏国的秘史使无数的旅行家、探险家、诗人、僧侣痴迷。这是一个集原始力量,神灵谱系,殖民主义。现代化以及矛盾复杂的心理,接纳或者拒绝的魔幻般的超现实风格的世界。 -

火车记

中国散文档案:先锋文丛 目录: 火车记 治病记 住房记 装修记 城市记 看画记 绳子记 运动记 一日记 翠湖记 山洞记 高原上的高原 大地记 看见斯布炯神山 梧桐树在周围 滇东北雄狮大峡谷 高原上的葡萄 虎跳峡记 癸未三峡记 谈散文 ……这就是结婚的好处,便于互相监督。而单身呢,那就难说了,谁也不知道你会把什么藏起来,无法监督。所以要求住集体宿舍,就是为了防患于未然。但夫妻二人在床上两个人互相监督,比起八个人隔着蚊帐互相监督来,毕竟要舒服多了,一日夫妻百日恩,互相监督,但相亲相爱,互相信任的时候还是多数。就是他或她是睡在你身边的定时炸弹,也比和八只老虎睡在集体宿舍要好。在集体宿舍,你真是翻朝在怕小王听见,翻朝右又担心睡心不睡,在假寐。呆在宿舍里要考怎么说话才能和同舍的和睦相处,不在宿舍又怕别人翻看你的日记…… -

于坚谢有顺对话录

在这套对话录丛书策划的过程中,我们(“我们”已经是个不能轻易使用的词)首先感觉到我们一些所谓的“人文知识分子”,其实愧对“人文”二字和“人文知识分子”的称谓,因为无论是面对历史还是回应现实时,我们不时感受到自己的狭隘和无力,感受到清理知识与思想背景的重要。事实上,如果不能摆脱狭隘的视域,不能清理知识体系和思想背景,那么,所谓的“批判”和“创新”也就成了一句空话。这么多年,我们已经有过株守疆域、止步藩篱的教训。所以,我们期待有一次思想的飞翔。由这套丛书结集起来的一批人,基本上是“人文知识分子”一类。我们在各自的对话中,,几乎都讨论到“知识分子”问题。

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友