欢迎来到相识电子书!

标签:手工艺

-

西班牙手作人

西班牙手作人有一種正面思考的角度,關於錢,沒錢了再說;明天的事明天再說,今天先過好比較要緊;如果不能做自己想做的事,那未來也是不重要的事了。 西班牙手作人是什麼人? 在歐洲,手作工藝不是一種新的流行,而是一種生活的方式,一種「本來就該這樣」的生活方式。在西班牙,各行各業所有想得到用得到或想不到但用得到的東西,都有手作品的存在。從街頭到店面、從沒沒無名的藝術家到跨國合作的手作名人,手作人像美好生活的作手,用手作品讓每個人感受到了生活的喜悅。 本書的作者紀玉君在西班牙實地採訪了來自西班牙各地、澳洲、法國、阿根廷、哥倫比亞、台灣、巴西、英國等地的設計師。在這個任性民族的地盤上,接觸了「無奇不有的唯一」手作品,有首飾設計、糖果店、紙黏土人偶、鐵絲燭台、泡泡家飾、手作T恤、手作鞋、首飾……這些店家大約只有五年的歷史,紀玉君花了一年的時間採訪了二十個店家,。有些手作人約好了,卻在路上相遇說他要出門去逛逛,也有些店家答應了,卻不見人影,這是一個只做自己的地方,也是一個不太想理會別人喜歡什麼的地方,所以,風靡一時的東西也不見得有很多人做,如果手作者本身對這樣東西沒有太大的興趣……這也是個不太想重覆別人創作品的地方,因此,即使某種手作品很受歡迎,在這裏……也不會有一窩蜂的情況出現。 西班牙手作人有何不同? 「只做自己想做的事」,西班牙手作人用這樣單純的邏輯創作,沒有任何包袱,讓人在接觸他們作品時,深深地感受到了作品背後的初心、手作者的靈魂。他們很願意嚐試做沒人做過的東西,一般的手作人會做他已經會的,比如會縫紉就做衣服或做一般的娃娃,可是西班牙手作人還會再往下挖,譬如作燈的從質材開始就挖掘一個沒有人用過的東西來做燈,雖是個人工作室,但卻用公司行號的研發中心方法來做,還有很多手作人用一種「日後這個東西要放在博物館裏,或可以開個展的」這樣的想法在做,所以在創意及執行上會有許多天馬行空的想法。 -

天工开物

为满足大众阅读的需要,这一时期印出大量使用百姓日常用语编写成的白话小说和戏曲,印出大量通俗易懂的插图本家庭用书和蒙学读本。《天工开物》应连而生,充分体现这一时代的图书特色。 《天工开物》,明宋应星著。这是一部有关农业、手工业生产和技术的实用性很强的图书。书中是大量精美插图,文字通俗易懂。全书分三卷,上卷叙述衣食方面的技术经验;中卷叙述各种日用生产技术经验;下卷叙述採矿等方面技术经验。全书反映当时我国农业、手工业生产技术的最高水平。所以此书被后人视为里程碑式的著作,被誉为『中国的百科全书』,是中国古代科技经典。 -

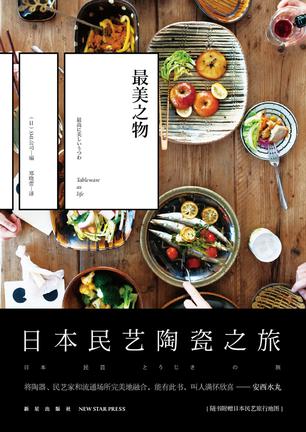

最美之物

柳宗悦说,最美之物,并非诞生于天才之手,而是诞生于普通人的日常生活。《最美之物》是一场有温度的日本器物之旅,我们可以看到匠人是如何经受历练,又以怎样心绪成就一件最美器物;我们可以体会真实民艺职人孜孜不倦的坚持,又以怎样姿态面对日新月异的潮流;最美之物是朴拙日常之器,是温和、倔强的民艺之魂,更是认真生活的热忱之心。 -

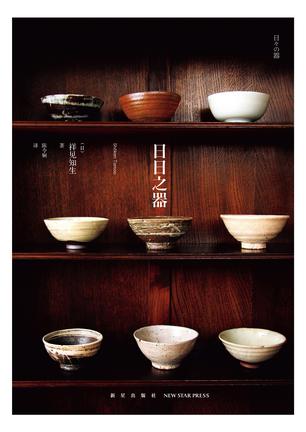

日日之器

祥见知生是这样一位作家和生活道具店主,她寻访各地陶作家,悉心使用并照顾他们的作品。透过使用而获得的体验和智慧,尤为珍贵。饭碗该如何使用、圈足该怎么欣赏、哪种器皿更适合应季的蔬食……祥见知生利用自然光线拍摄实物写真,更与陶作家交流学习。 这些与陶器相遇交流的意趣、方法、故事,成就了这一本《日日之器》,献给你。 -

刺绣针法百种简史与示范

古今針法的演變,無不由簡明走向繁複,由清晰走向駁雜,且有其一定的「秩序感」可追尋。 -

7号人轻松粘土手工课

《7号人轻松粘土手工课》内容简介:泥巴是我们每个人都接触过的东西。但是有一种特殊的泥巴——超轻纸粘土,您接触过么?这种物美价廉的新兴手工材料,早已风靡日本、韩国。《7号人轻松粘土手工课》中,作者首先对粘土的特性、混色、制作工具等进行了详细的描述。随后由浅入深地通过近100个教程,1000余张步骤图,引导读者捏塑众多卡通明星,为大家开启一堂堂轻松的粘土瑜伽课程。同时,《7号人轻松粘土手工课》中还设定了3位学生的角色,穿插书中,以轻松幽默的形式,设身处地的帮助读者完成本书学习,成为粘土达人。 -

留住手艺

《留住手艺》选萃了陈明仙最近十多年来,对篾匠、棕匠、打铁、剃头、弹花、补镬、补碗、阉鸡等二十种行将消失的民间手艺的影像记录,以真实、细致、精到的镜头语言和详略分明、对比强烈的黑白构图,忠实地保留和再现了这些在农耕文明和自然经济中延续了数千年,如今正从我们生活中悄然离去的民间手艺的代表人物、操作过程、生存状态和地域特点,让我们在清晰形象地认知这些民间手艺形态、历史、功用和特质同时,更让我们在对祖辈生存智慧和生活艺术的感悟解读中,触摸到了这些民间手艺曾经给我们带来过的快乐和温暖。 作为个人的第一部摄影作品集,《留住手艺》既是陈明仙二十多年摄影成就的一次归集和总结,又是陈明仙对摄影艺术本原审美的一种独特理解和执着追求。 -

永恒如新的日常设计

本书是日本东京吉祥寺人气生活杂货店老板,从他生活中实际使用的物品,严选170件既实用又具美感的经典好设计而集结而成。里头有的是长期受到消费者拥护的长销商品,也有刚上市没多久的新商品;有工业量产的商品,也有手工创作出来的限量商品,不论何者,都是不证自明、经得起时间考验的设计良品。 在现今充斥着过度设计的浪潮中,作者认为设计实应秉持“杯子就该有杯子模样”的原则,也就是要具备杯子应有的元素及功能,譬如里头装着水时单手就能轻易拿起、啜饮时水能滑顺地从杯里流入口中、好清洗等等。他认为像这样缜密思考过的一连串机能性设计,才是实在好物。此外,许多物品会随着时间渐渐失去原有的设计新鲜感,但在这当中,往往“长得像杯子的杯子”却不会因时间而变得老旧,像这样以不变应万变的朴实设计,反而能在一片哗众取宠的物品中展露出强烈的存在感。 -

Historic Textile Designs CD-ROM and Book

Faithfully reproduced from a valuable 19th-century portfolio, this singular volume includes over 200 designs celebrating the rich textile traditions of many historic cultures. From ancient Egypt to 18th-century France, full-color motifs feature mythological figures, harvest scenes, elaborate florals, geometric elements, winding vines and leaves, and more. -

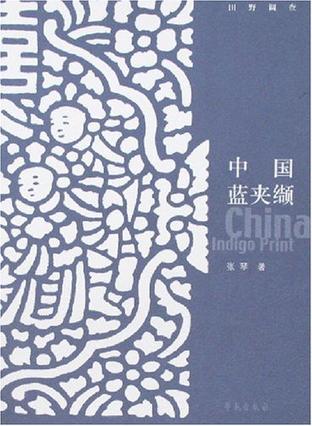

中国蓝夹缬

夹缬曾是唐代流行的印染工艺,敦煌莫高窟彩塑菩萨所穿着的便是夹缬彩装,英国大英博物馆、日本正仓院等也都有少量实物作为“国宝”珍藏。自明代以后,夹缬的工艺设计及制作样式渐不为世所知。上世纪末,夹缬尚存浙南山区的消息传世后,很快引来国际印染界的关注,2003年,日本专门开辟了一条“中国蓝之旅”文化旅游专线。 本书作者研究民间文化多年。自2001年9月至2005年7月,作者遍访温州、丽水、台州及闽北宁德地区、闽南泉州地区的雕版艺人、染坊师傅及民间戏班老艺人等,对蓝夹缬的原料、印染、版刻设计等一整套流程作了前所未有的详尽记录,对蓝夹缬流行地区的民间文化圈作了社会及人文的历史分析,澄清了作为“四缬”之一的蓝夹缬由盛渐衰,及至湮没的历史之谜。 在掌握1000余片纹样的基础上,本书第一次提出蓝夹缬的概念,破解其纹样为清末至民国年间流行于当地的昆曲、乱弹戏文,分类归纳出其历史发展各阶段,且一一予以命名,填补了国内国际本领域的研究空白。 -

消逝的花样

《消逝的花样:进宝斋伊德元剪纸》将所搜集到的进宝斋花样(伊德元剪纸)选精摘萃,分类编集,同时配以当时津城妇女旧影以及各类绣件的实物图片,将遗存的绣品与当年的剪纸花样相互对照起来,以呈现出历史的面貌,并使《消逝的花样:进宝斋伊德元剪纸》具有生动的历史感。《消逝的花样:进宝斋伊德元剪纸》还辑录几篇史料性文章,都是“进宝斋时代”的亲身经历者的历史写实。作者皆为八九十岁以上的老人,其资料价值十分珍贵与难得。 -

蜡染

《蜡染》是中国土布系列其中的一套,上卷为采访篇·论述篇,下卷为图录篇。装帧非常民俗、别致。是送人、收藏的佳品。 -

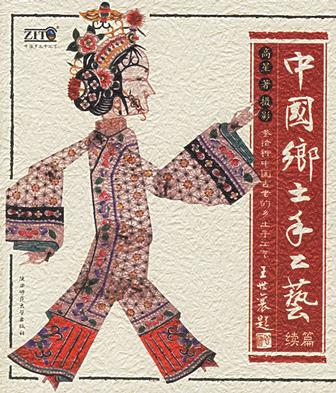

中国乡土手工艺

中国乡土手工艺的没落与衰亡正成为中国传统文化的绝唱,愈来愈受到整个社会的重视。本书是继颇受好评的《中国乡土手工艺》一书之后,作者历时两年再次推出的续篇。作者从这两年中各地辗转亲身采访而获得大量一手资料中,辑录了手工制纸、炒茶、印经、鞭炮等30种乡土气息浓厚、紧密结合生活的手工艺以及相关的制作工序、传承历史和当地人文景观等丰富多彩的内容。书中以清新质朴的文字、生动鲜活的图片,记录着这些受大地水土孕育的传统手工艺,以期留住祖先馈赠给我们的珍贵文化遗产。 -

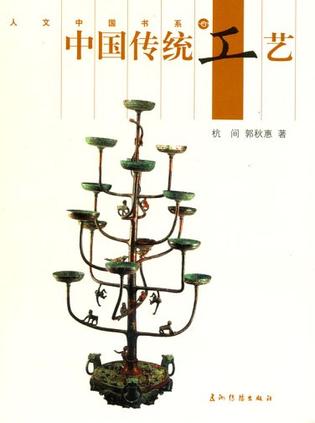

中国传统工艺

中国传统工艺的智慧,可以从以下几个方面来归纳。 第一是“重已役物”,也就是重视生命本体,控制人造的事物。它强调任何技艺都是以人为主体,也就是今所说的“以人为本”,这一点对于中国传统工艺的发展极其重要的。 第二是“致用利人”,也就是强调实用和民生。清乾隆时期,西方的传教士或者外国使节到中国,带来的礼品大多是一些玩物,如机器自鸣钟等,由此可见西方当时生产的很多东西,并不完全是致用利人的。 第三是“审曲面势,各随其宜”,这讲的是工艺跟具体的技术和材料的关系。这方面有许多事例:如家具制造中如何用木材的特性、纹理处理不同的结构,制造砚台时如何利用石头的巧色做出既顺应材料特性又体现功能的东西等等,这些都是一些小的因材施艺的例子。从宏观的方面看,中国传统工艺非常注重材料和技术条件,结合功能的要求来设计东西。 第四是“巧法造化”,它强调造物从自然中得到启示,人和自然保持和谐。 第五是“技以载道”,它的意思是技术包含着思想的因素,道器并举,把形而下的制造如具体功能操作、技术劳动和形而上的理论结合起来。 第六是“文质彬彬”,即外表和实质相配适宜,它强调在造物中内容和形式的统一、功能与装饰的统一,这在中国传统工艺中可以找到很多的例子。 -

和纸的艺术

研究“和纸”可以了解日本非物质文化遗产的保护和利用,从而为我国的非物质文化遗产的保护、开发和利用提供一种有利的模式。本书通过四章介绍了“和纸”的发展,制作工艺,用途和功能以及其象征意义。本书内容丰富,讲解通俗易懂,具有很强的可读性和实用性。 -

The Craftsman

Editorial Reviews From The New Yorker Sennett considers an array of artisans across different periods, from ancient Chinese chefs to contemporary mobile-phone designers, in this powerful meditation on the "skill of making things well." The template of craftsmanship, he finds, combines a "material consciousness" with a willingness to put in years of practice (a common estimate of the time required to master a craft is ten thousand hours) and a strategic acceptance of ambiguity, rather than an obsessive perfectionism. Sennett’s aim is to make us rethink the notion that society benefits most from a workforce trained to respond to the metamorphoses of a global economy. Ultimately, he writes, the difficulties and possibilities of craft can teach "techniques of experience" that help us relate to others, and lead to an "ethically satisfying" pride in one’s work. Copyright © 2008 Click here to subscribe to The New Yorker Review "As Richard Sennett makes clear in this lucid and compelling book, craftsmanship once connected people to their work by conferring pride and meaning. The loss of craftsmanship-and of a society that values it-has impoverished us in ways we have long forgotten but Sennett helps us understand."-Robert B. Reich, Professor of Public Policy, University of California at Berkeley, and author of Supercapitalism: The Transformation of Business, Democracy, and Everyday Life (Robert B. Reich ) Product Description Defining craftsmanship far more broadly than “skilled manual labor,” Richard Sennett maintains that the computer programmer, the doctor, the artist, and even the parent and citizen engage in a craftsman’s work. Craftsmanship names the basic human impulse to do a job well for its own sake, says the author, and good craftsmanship involves developing skills and focusing on the work rather than ourselves. In this thought-provoking book, one of our most distinguished public intellectuals explores the work of craftsmen past and present, identifies deep connections between material consciousness and ethical values, and challenges received ideas about what constitutes good work in today’s world. The Craftsman engages the many dimensions of skill—from the technical demands to the obsessive energy required to do good work. Craftsmanship leads Sennett across time and space, from ancient Roman brickmakers to Renaissance goldsmiths to the printing presses of Enlightenment Paris and the factories of industrial London; in the modern world he explores what experiences of good work are shared by computer programmers, nurses and doctors, musicians, glassblowers, and cooks. Unique in the scope of his thinking, Sennett expands previous notions of crafts and craftsmen and apprises us of the surprising extent to which we can learn about ourselves through the labor of making physical things. -

梓人遗制图说

《梓人遗制》是元代薛景石所著,以介绍本机具形状、尺寸、加工材料、工时等制造工艺为主的一本专门手工艺著作。由“车制”和“织机”两部分组成,属车制部分的有时坐车子、圈辇、靠辇、屏风辇、亭子车;属织机部分的有华机子、立机子、罗机子、小布卧机子四种。凡所述及木机具制造信息之精要和详尽,对后世影响甚重。此次由郑巨欣先生加以注释,并配以图说。以期更好地诠释原作,泽惠当代读者和研究者。 -

中国古代的工匠

《中国古代的工匠》讲述了:历史学本来是人类最早建立的学科之一,我们中国人尤其重视历史,从远古的时候便设有史职,编写历史。在传统的书籍分类中,史书占了一大门类,历代官私所编史书真是汗牛充栋。正因为这样,有的外国学者把中国人称做历史的民族。可是就是这么一门渊源悠久、根柢深厚的学问,在近若干年竟遭遇到种种的障碍和曲折,“史学危机”之说在高校里和社会上却很流行。历史学怎样适应社会的要求,怎样摆脱困境而重新振兴,成了有识之士共同关注的问题。

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友