欢迎来到相识电子书!

标签:艾尔曼

-

科学在中国 (1550-1900)

《科学在中国 (1550-1900)》是美国普林斯顿大学教授本杰明·艾尔曼在对中国学术思想多年研究的基础上,对中国1550至1900年科技发展史的一次重要探讨。17世纪初,欧洲人在钟表、杠杆和滑轮等重要机械制作上已经领先于中国了,但同时他们也在向中国人学习丝绸和瓷器 的制作技术。基督教传教士对于科学知识在中国的传播与发展无疑发挥了关键作用,无论是耶稣会科学知识与中国古代科学的嫁接,还是新教徒影响下欧洲现代科学在中国的传播,都为后来晚清改革者和国共两党精英所一致倡导的科学进步奠定了基础。与许多学者贬抑中西接触之前乃至甲午战争之前中国科技发展水平不同,艾尔曼从中国人的自然史观和学科分类等角度论证说,中国人对科学从来不乏兴趣,这也正是传教士介绍的欧洲科学能够在明、清朝野得到重视的根本原因。艾尔曼在本书中重新审视了一个被学术界一直视为当然的观点,即科学在明、清时期的中国是失败的,而在欧洲、日本是成功的。为了剥离甲午战争以来尤其是五四运动以来形成的明、清中国科学失败论的外壳,艾尔曼以惊人的耐心和毅力考察了与中国科学以及中国人科学思维相关的各个领域,向读者展示了中国人“以他们自己的方式”重构现代科学的努力。 -

中国近代科学的文化史

《中国近代科学的文化史》内容简介:这本教科书描述了16世纪中叶(1550年)以来中国的现代科学、医学和技术的文化史。它同17世纪到19世纪之间耶稣会士对中华帝国晚期的影响,以及1840年至19世纪末的现代中国早期的新教时期是联系在一起的。如果说自19世纪中叶以来中国有一种持续不变的东西,那就是,帝制下的改革家、早期的共和党人、国民党骨干和中国共产党全都把科学和技术看作是最应该优先考虑的事物。然而,我们过去总是低估了科学在中国近代史上的作用。实际上,我们对所有20世纪以前的中国自然研究还停留在认识不足的地步。 -

经学、政治和宗族

在儒学发展史上,常州今文经学是值得重视却又少有研究的一派。作者对常州今文学派产生、兴盛的“内在理路”和“外部环境”做了互动的分析,认为18世纪的今文运动深深植根于区域性的社会活动之中。这本书实际是在深入探讨“思想”从何而来,又因何而变。它是一部打通“思想史”与“社会史”的力作。 -

经学·科举·文化史

《经学·科举·文化史:艾尔曼自选集》中新翻译的五篇文章,所涉主题从尼采盛期哲学中所见来自亚洲佛教的影响,到经学在明清科举制度中的作用,所涉内容比较广泛。 -

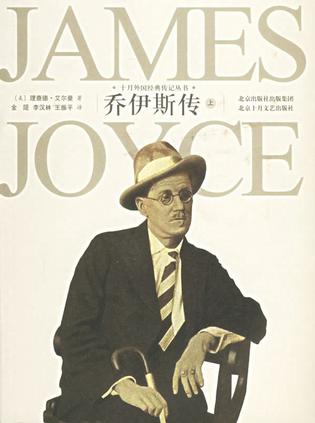

乔伊斯传(上下册)

“詹姆斯·乔伊斯的作品给我们的乐趣有增无减,”理查德·艾尔曼写道,“他表现出了最伟大的作家才有的经久耐读的特点。我在整理这部传记的时候,深感对他的爱好一点也没有衰退。” 艾尔曼的《乔伊斯传》在1959年出版的时候,就被公认是对乔伊斯生平的最主要的研究,是一部文学传记的杰作。现在的修订再版又增添了一百页新的内容和注释,八十七张新的图片。其中包括一次失恋、一套梦境记录、过去人所未知的书信等等,使这部巨著面目一新,可供新一代读者的欣赏。 艾尔曼的《乔伊斯传》内容详实,收录大量人所未知的实际情况和书信、实际谈话内容、诗篇。

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友