欢迎来到相识电子书!

标签:张允和

-

浪花集

《浪花集》起于张家自办刊物《水》,文章来源除了张家兄弟姐妹,亦有他们的师友。这些文章叙述的时限从晚清到现代(约150年),叙述的人物从祖先张树声到子孙周安迪。每一朵浪花皆是一个生动的故事,叙述了一个家族的前世今生,读之令人感慨,也令人欢悦、振奋。 -

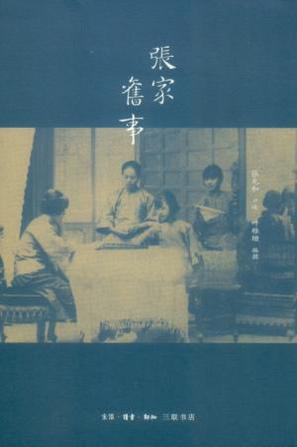

张家旧事

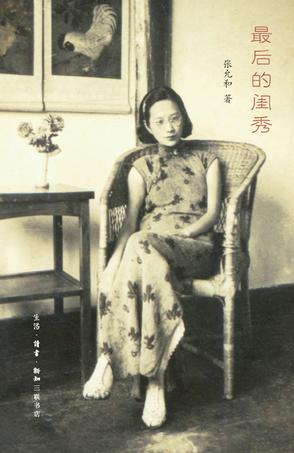

叶圣陶曾说:“九如巷张家的四个才女,谁娶了她们都会幸福一辈子。”这四个才貌双全的女子便是张元和、张允和、张兆和、张充和四姐妹。她们的诗意人生牵动人们对那个时代的想象,她们的文集和传记——《最后的闺秀》、《张家旧事》、《合肥四姊妹》都曾畅销一时。 《张家旧事》是从老照片来的,由张允和先生口述,叶稚珊女士编写。是对一个文化世家几代人老照片的解读。讲述这些故事的,是一位九十岁的才女,记录、编写这些故事的则是另一位才女———只是年龄小了一半。口述者的父亲是蔡元培的朋友;口述者的丈夫是著名语言学家周有光;口述者的四姊妹曾扬名上海学生界:大姐元和是校花,三妹兆和是体育健将———后来成了著名作家沈从文的夫人;二姐口述者本人则与大姐和四妹充和一样,爱好昆曲,并极有造诣,而且四姊妹都有很好的文笔……还有六兄弟的故事、四女婿的故事、儿女孙辈的故事,这些照片和故事展现了中国八十多年的历史的一个侧面,其中有苦难,有亲情,也有生活的韵味。 正如叶稚珊先生所说,“不折不扣的隔世。张先生讲的都是些上一世的故事。那时没有我,但我不觉得陌生。我喜欢那种感觉,那种情调,那种牛奶中加一匙咖啡后以淡咖啡色为基调的雅致的老照片似的风格”。绣花鞋,精致合体的滚边中式大襟小袄,独一无二的盘发,精美的脸庞,精致的鼻子,精巧的薄嘴唇,一双精明无比的眼睛,年轻时她的美,怎么想象也不会过分。年近九十岁的白发才女张允和先生娓娓道出她自己、家人、师友的故事,尽管此时陪伴她的只有她的丈夫周有光先生了,尽管姐姐元和、妹妹兆和、充和以及许多亲人都已远离她…… -

张家旧事

上午九点半,红茶冲奶粉;下午三点半,咖啡冲奶粉。夫妇俩每天碰两次杯,无论有没有客人,无论他们各自在忙什么,这一刻只属于他们两个人。这一碰,五十年没变过。 绣花鞋,精致合体的滚边中式大襟小袄,独一无二的盘发,精美的脸庞,精致的鼻子,精巧的薄嘴唇,一双精明无比的眼睛,年轻时她的美,怎么想象也不会过分。 年近九十岁的白发才女张允和先生娓娓道出她自己、家人、师友的故事,尽管此时陪伴她的只有她的丈夫周有光先生了,尽管姐姐元和、妹妹兆和、充和以及许多亲人都已远离她…… -

我与昆曲

尽可能全地收入了允和老师关于昆曲的散文、论文、讲话稿和书信,及一小部分《昆曲日记》。全书分四部分,各部分基本按写作年月编排,以求帮助读者全方位、多角度地了解允和老师与昆曲的渊源、情感,曲事活动及理论贡献。张允和的文字,细腻睿智,看似平淡闲笔,却透溢出浓浓的诗意,表现出一种文学闺秀的风度,与林徽因有异曲同工之妙。 -

浪花集

《水》的文章充满了真实、爱心和亲情。她们就像一朵朵纯洁、挚情的浪花,她们叙述的时限从晚清到现代(约150年);叙述的人物从祖选张树声到子孙周安迪。每一朵浪花皆是一个生动的故事:忧国忧民的仁人志士;损资兴学的开明人士;坚贞不屈的革命烈士;驰名中西的语文学者;星斗其文的一代文豪;聪慧敏思的白发才女;笔耕不辍的耋耋老人;相濡以沫的患难夫妻,还有,稚趣可爱的小小儿童……她们,叙述了一个家族的古今中外的真人真事,令人感慨、令人悲愤、也令人欢悦和振奋。 -

昆曲日记(修订版)

《昆曲日记》记录了北京昆曲研习社从创办以来的日常活动,记录了自1956年以来诸多社会文化名流对昆曲传承的支持,包括文化部、文化局以及各剧院团对昆曲事业做出的不懈努力,也记录了海内外曲友对于昆曲事业的执著。《昆曲日记》内容丰富,史料翔实,对于研究以及热爱、支持昆曲的各方人士来说,《昆曲日记》都是不可多得的必藏之书。此次修订,本书修正了上一版在知识上及文字上的讹误,重新校订了附录中曲人名录的详细信息,并将附录中北京昆曲研习社大事记更新到2012年,对于研究及热爱昆曲的各方人士来说,这一次修订使本书更具收藏价值。 -

水

《水:张家十姐弟的故事》主要内容:叶圣陶曾说:“九如巷张家的四个才女,谁娶了她们都会幸福一辈子。”这四个才貌双全的女子便是张元和、张允和、张兆和、张充和四姐妹。20世纪20年代,她们创办了家庭刊物《水》,中间停南多年,1996。年在九十多岁韵张允和的倡议下复刊,此拳被称为“大奇迹”。《水(张家十姐弟的故事)》精选了半个多世纪以来,张家四姐妹和她们的六个兄弟发表于《水》的随笔、诗词、书信等,其中无论是正史传记还是稚子童言,莫不生动有趣,从各个方面反映了这个大家族一百多年来的风雨变迁,具有很高的史科价值和文化积累价值。而字里行间流露出的家庭成员之间互相关爱、夫妻之间患难与共的绵绵温情,更是给人温暖、让人感动。随文配有大量张氏家族老照片,图文并茂,让人赏心悦目。 -

今日花开又一年

“今日花开又一年”,是唐朝诗人韦应物的诗句,这句话给人以美好的活泼的印象——人生如花,是多么的灿烂美丽!但其实又暗含着人生的枯涩味道:“去年花里逢君别,今日花开又一年。世事茫茫难自料,春愁黯黯独成眠。”张允和也曾写诗:“梅黄橘绿时,归期未有期。易别难成聚,花飞知不知。”再辉煌的人生,也总是悲欣交集的。我唯愿世人能在这多味的人生中,乐观些,坚强些!而周有光、张允和夫妇可作为我们的模范。 -

昆曲日记

《昆曲日记》主要内容:在这本被人誉为“奇人奇书”的日记里,记录着当年不少文化人所制作的构思奇巧、妙趣横生的曲谜,粗略算算,数十条之多。如谜面“酒阑人散”,谜底为剧名“罢宴”;谜面“老调子”,谜底为曲牌名“前腔”;“赤壁鏖战”的曲牌谜底是“满江红”;而唐诗名句“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,张允和制得谜底为两个戏剧人物“关羽、张飞”。日记记载,当年的吴祖光亦曾制谜一联,谜面是三国里的故事“辕门射戟,翼德低头”,而谜底就是故事的结局,竟是这本日记的主人“张允和”,这曲谜要细细琢磨,会让您豁然贯通,不能不感叹制谜人的智慧与幽默。绞尽脑汁去解读曲谜,大有曲径通幽、柳暗花明、让人回味无穷的意境。《昆曲日记》一书,不仅记载了北京昆曲研习社的活动,还包括各地昆曲领域的大事,是一部珍贵的当代昆曲史料。 -

曲终人不散

《曲终人不散》将张允和散见于几本旧作的文章,汇成一本回忆文录,向读者娓娓道出“合肥四姐妹”及其丈夫、亲友们的旧闻轶事,从中再现她不平凡的人生轨迹和魅力人格。《曲终人不散》收录了《大弟新娘俏》、《扑满》、《小蜻蜓》、《庆庆的一天》、《安安的一天》等文章。 -

曲终人不散

《曲终人不散》作者张允和生于合肥名门世家,其曾祖张树声跟随李鸿章打仗出名,是著名的淮军将领,官做到了直隶、两广和两江总督。 张允和有姐弟十人,受其父张武龄的影响,从小都接受中西文化的教育,后各有所成。其中四姐妹(大姐元和、二姐允和、三妹兆和、四妹充和)又都与文化名人结姻缘,因而更加闻名中外。她们的夫婿依次是昆曲艺人顾传玠、语言文字学家周有光、著名作家沈从文和汉学家傅汉思。 张允和写自己及其家事的文章,散见于她和兄弟姐妹合办的家庭杂志《水》、几本旧作和与丈夫周有光合著的集子里,未曾集中出版过。今年是张允和逝世六周年和冥寿一百 -

最后的闺秀

张家原籍安徽合肥,可算当地名门望族。张允和祖父张树声为晚清重臣、淮军名将。父亲张冀牖与蔡元培等人交往颇深。张允和有姐弟十人,从小便生活在安逸富足的环境中。但是在后来的岁月里,他们并没有成为遭人厌恶的纨绔子弟,而是各有所成。 《最后的闺秀》记录的是尘封的历史所无法遮掩的暖暖的爱意——父母之爱,夫妻之爱,姐妹情深,恩师回往,昆曲之爱……其中无论是正史传记还是稚子童言,莫不生动有趣。回忆中这些充满暖意和怀旧感的棕色老照片,通过地那纤细的手,将温婉而又充满快乐的感觉传递给我们。就在这车海人流中,在这由高楼和商品构成的喧嚣的大城市里,在普通的居民楼里,她的生活意境却远远高于、雅于庭院深深,深几许。

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友