欢迎来到相识电子书!

标签:本·奥克瑞

-

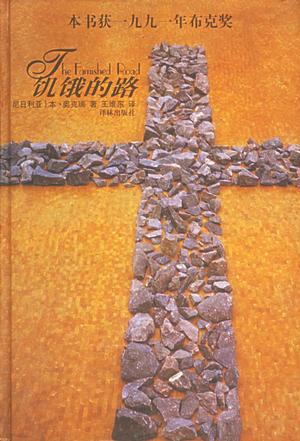

饥饿的路

《饥饿的路》以一个虚构的城市贫民窟为背景,并以第一人称“我”(即小说主人公阿扎罗)展开叙述。“我”是一个鬼孩,像众多其他鬼孩一样,本不愿意降生到人世间。但“我”厌倦了生与死的循环,也厌倦了介乎生与死之间的、温良却又无趣的存在状态。于是,“我”断然背弃与鬼魂伙伴们订立的誓约,决定再次投生人间,并且永不返回鬼魂世界。从此,“我”跻身于充满痛苦和不幸的生者世界,而鬼魂们则不时出现,竭力把“我”诱回到百忧皆消的梦幻世界。深爱“我”的父母拼命留住“我”的生命,致使他们自己一贫如洗。“我”的父亲与一个又一个对手进行了神秘的较量,母亲则以她的刚毅和坚忍维系着家庭的存在。“我”经常造访寇朵大婶的酒铺;寇朵大婶是个邪恶的女巫,与政客们眉来眼去,互做交易,她本人因此堕落为一个可耻的政坛小丑。“我”亲眼目睹了富人党和穷人党之间的残酷而无聊的争斗,亲身领教了政客们的谎言、打手们的凶暴、普通民众的麻木和愚昧、有权有势者的肉欲和贪婪、穷人的辛酸和无奈、灾祸的无情、路的饥饿、森林的诡异、生存环境的恶劣、巫师的神通之广大、所存无多的真和善、梦想与希望的巨大能量。“我”以自己独特的方式与命运相抗争。这一切发生在尼日利亚即将摆脱殖民主义统治、获得民族独立的前夜,使“我”的叙述具有一种求索不止的使命感,表达了对生命和历史的深刻反思。正如一些评论家所指出的,《饥饿的路》一书的魅力不在于故事情节本身,而在于它史诗般的叙事方式以及对人物形象的塑造。但 是作为读者,我们首先有必要领悟本·奥克瑞写作此书的精神主旨。书中“我”的父亲说过这样一句耐人寻味的话:“爱比死更难。”倘若仅仅用麻木去迎对苦难,那么生活再苦也会变得较易忍受。爱有时确能消弭苦难,但有时也会加剧苦难。随着故事渐渐趋向高潮,主人公“我”不得不面对选择生者世界,选择在饥饿路上踽踽独行的各种后果。小说自始至终都在描写苦难,但这种描写与曾经盛行一时的自然主义手法迥然不同。本·奥克瑞似乎对苦难主题情有独钟,他把人类的精神历史视为一部苦难史。只是,我们读遍全书也找不到通常意义上的“解决之道”。(在一次访谈中,当被问及“梦幻”将把他带向何方时,作者坦然回答说他根本就不知道。“这种梦幻的特点就是如此;它对于读者有多新,对于我就有多新。”)苦难和不幸的场面在小说中反复出现,有时甚至陷入了惊人的重复。但更惊人的是,作者始终用一种气定神闲的口吻叙述,似乎在与读者比拼耐力。读至最后一章时,我们也许能够发现,整部小说在诉说苦难的同时,更是在讴歌并礼赞苦难。本·奥克瑞用审美的目光看待并再现历史,把苦难视做人类精神历程中的一个永恒现实。另一方面,神话、梦幻和信念也从未消逝,它们构成了现 实世界的又一部分。人们用这些神话、梦幻和信念承受或抵抗苦难的命运。这两方面的现实彼此推动,形成了人类精神史的全部内容。这或许是贯穿于本·奥克瑞所有作品中的一条主线,维系着他对人类命运的终极关怀。而《饥饿的路》则是其中最优秀的一部。

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友