欢迎来到相识电子书!

标签:英国小说

-

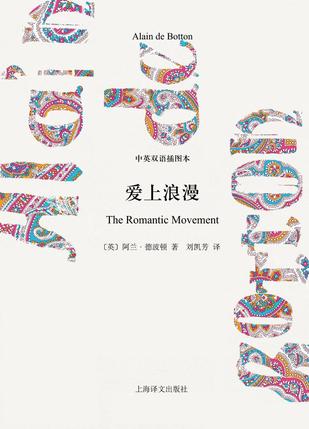

爱上浪漫

《爱上浪漫》是阿兰•德波顿继《爱情笔记》后发表的第二部小说,写的是一个名叫艾丽丝的英国姑娘的一段爱情经历,情节围绕她同男友埃里克相识、相爱直至最后分手而展开。与通常的爱情小说不同的是,作者在讲述故事的同时,还以哲学、心理学的观点对女主人公的想法和做法、对她和男友生活中出现的各种问题进行深入的分析。书中提出了一系列有趣的问题,例如“你怎样才能了解对方?”、“爱情、性和血拼有什么关系?”、“你让我成为怎样的人?” 等等。在《爱上浪漫》中,作者扮演的既是故事的讲述者,又是心理医生。德波顿引用了经典著作中的人物或情节,用极其生动的语言把一些相当深刻的道理解释清楚。他从哲学的角度对存在于人的感情生活中的一些古老的问题进行探讨,帮助恋爱中的男女更好地了解自己,了解对方。因此,德波顿的作品是一种特别的混合作,既是小说,又是哲学的想象,书中既有妙趣横生的描写,又有深入细致的分析。为了把问题说透,作者在本书中也插入了各种图表、公式、地图。不妨认为,这部小说可以比作是一部爱情指南,它可以用来帮助青年男女识破恋爱中的谎言,辨明真相,从而少犯一些愚蠢的错误。 -

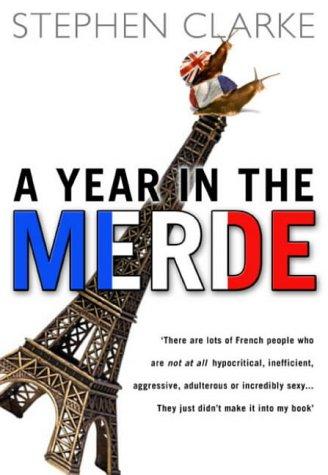

A Year In The Merde

An urban antidote to A Year in Provence, Stephen Clarke's book is a laugh-out-loud account of a year in the life of an expat in Paris-for Francophiles and Francophobes alike. A Year in the Merde is the almost-true account of the author's adventures as an expat in Paris. Based on his own experiences and with names changed to "avoid embarrassment, possible legal action-and to prevent the author's legs being broken by someone in a Yves Saint Laurent suit," the book is narrated by Paul West, a twenty-seven-year-old Brit who is brought to Paris by a French company to open a chain of British "tea rooms." He must manager of a group of lazy, grumbling French employees, maneuver around a treacherous Parisian boss, while lucking into a succession of lusty girlfriends (one of whom happens to be the boss's morally challenged daughter). He soon becomes immersed in the contradictions of French culture: the French are not all cheese-eating surrender monkeys, though they do eat a lot of smelly cheese, and they are still in shock at being stupid enough to sell Louisiana, thus losing the chance to make French the global language. The book will also tell you how to get the best out of the grumpiest Parisian waiter, how to survive a French business meeting, and how not to buy a house in the French countryside. The author originally wrote A Year in the Merde just for fun and self-published it in France in an English-language edition. Weeks later, it had become a word-of-mouth hit for expats and the French alike. With translation rights now sold in eleven countries and already a bestseller in the UK and France, Stephen Clarke is clearly a Bill Bryson (or a Peter Mayle...) for a whole new generation of readers who can never quite decide whether they love--or love to hate--the French. -

蝴蝶·天堂·探险记

一段内心的成长和蜕变,三个孩子的冒险旅程。横跨英国、巴西、亚马逊热带雨林,关于探险、勇气、自由和爱! 原本毫不相干的人们在追逐梦想的途中相遇,他们的故事如同巴西境内那些色彩斑斓的河流,最终都汇入亚马逊这个充满丰沛生命力的瑰丽世界。 亚马逊丛林究竟是“绿色地狱”还是“自由天堂”? 温文尔雅的英式乡愁和“蛮荒之地”的冒险冲动杂糅的冒险旅程 旅途中,成长变得开阔通透而生机盎然 同行的成年人因儿童的生机得到了释放,重温童年时的欢欣 以童年来面对世界 映照出自己生命的丰盈或匮乏 我们从哪儿来,我们往何处去? 每个人心中都有一个梦想,当心不再被想象与感官的幻相所束缚,那就是自由的起点。 玛雅,孤独而富有的孤女,渴望一个温暖的新家,却遇到了行径古怪又自私自利的远房亲戚,满心期待的新生活恍如一场梦魇;克洛威斯,漂泊困顿的剧团小演员,深切怀念英国贵族式的闲适与优雅;芬恩,神秘且变幻莫测的贵族男孩,不愿继承爵位,只想如林中的潘神,驾着独木舟在漂流中追寻梦想中的生活,却因而遭到追捕…… -

维莱特

本书是夏洛蒂·勃朗特的最后一部作品,无论从创作思想或艺术手法上都比以前的作品更为成熟。本书的女主人公从许多方面来说,就是作者本人的真实写照,作者借本书展示了自己的主要经历,向世人倾诉自己的心声。 -

除了青春,我们一无所有

青春从来没亏待过我们,只是我们亏待了青春。 文字太轻,回忆太重,请珍惜或怀恋,我们永不再复的青春。去疯去爱去浪费,去追去梦去后悔。 让所有迷失的孩子都找到回家的路 英国版的《麦田里的守望者》 版权销售21国,英美热卖过100万 蝉联纽约时报、泰晤士报各大畅销书榜 200 8年“理查德与朱蒂”读书俱乐部夏季选书 2008年柯思达小说奖新锐作家奖 2008 年柑橘文学奖决选作品 一个被爱撕裂的迷茫少年 一段孤独悲怆的美好年华 七岁时,路易斯引颈期盼父亲从战场回家。 十岁时,一场意外夺走了母亲的生命,哀伤又夺走了父亲的爱。路易斯像动物幼仔一样到处寻找寄托,游荡、酗酒、自残、暴力,只有这些时刻,他感到自己还是活的! 十七岁时,路易斯入狱两年。他真希望有人肯相信他,拉他一把,哪怕是一句话都好。两年后,十九岁的路易斯返乡归来,幼时的玩伴基特已长成情窦初开的少女。只有她抚慰他的灵魂。 路易斯感觉身体里蓄满了能量,看到世界正向他走来,可是他必须越过父亲的误解、邻居的挑衅、基特父亲的陷害、青春的诱惑……才能打造出自己的未来。 媒体评论: 笔调深情优美,无论是饱受摧残的男孩,还是一味非难他的那些心胸狭隘的村民,都描写得活灵活现。一本简练、敏锐的小说,撼动人心,即使读完许久,仍在心中萦绕不去。 ——泰晤士报 一部感人至深的杰作。以高明的手法营造故事张力,从第一页开始,你就会被故事给攫着,随着人物的光明与阴暗而起伏,作者免不了被拿来和伊恩•麦克尤恩(英国文坛当前最具影响力的作家之一)相提并论,但琼斯自信、悲天悯人的笔风,自成一格。 ——卫报 这本深受读者爱戴的处女作无疑是一鸣惊人。文笔干净利落,细腻而简洁。 ——独立报 被父母忽视和误解、被同伴欺负、被邻居讥讽,找不到一个可以拉一把的人,我们也曾有过这样的年少时光。多么向往他和伙伴骑着单车出游的那个下午啊。 ——金石堂读者 青春残酷而让人忍不住怀想,一部让人心疼到泪流满面又攥紧拳头的丰厚之作。 ——亚马逊读者 -

蚕

小说家欧文·奎因失踪,他的妻子造访私人侦探科莫兰·斯特莱克。开始,她认为丈夫只是像以前一样,离家出走几天。她请斯特莱克找到丈夫,把他带回家。 但斯特莱克调查后发现,奎因的失踪并不那么简单。奎因刚刚完成一部作品,这本书几乎恶毒地描绘了他认识的所有人。这部小说如果出版,将会毁掉很多人的生活,所以肯定有很多人想让他闭嘴。 斯特莱克很快发现奎因已经死亡,死状离奇恐怖。斯特莱克必须与时间赛跑,尽快查明残忍凶手的身份和动机。这个凶手和他以前遇到过的任何一个杀人者都不同…… 《蚕》情节百转千回,引人入胜,是备受称赞的科莫兰·斯特莱克推理系列第二部。 -

妹妹

现在,我能够允许自己做的只有思念你。除了二十一年来一直爱你之外,我一无所有。前所未有的恐惧在我周身弥漫开来,我不再是谁的姐姐了。 碧翠丝和远在伦敦家乡的妹妹有着天差地别的生活境况,她在纽约生活优越,而妹妹黛丝只是伦敦一个生活窘迫的艺术院学生,但她很爱自己的妹妹,她们共同分享生活中最细枝末节的琐事,虽相隔万里,却没有任何东西能打破她们之间的亲情牵系。 碧翠丝已经很久没有回自己的家乡了。伦敦,对她而言,已经变成了一个遥远而又陌生的城市。她以为自己的生活会一直这样稳定淡然地走下去。然而,突如其来的一通电话打乱了她的全部人生。妹妹失踪了。碧翠丝搭乘第一班飞机回到了伦敦,然而等待她的却是一个令人心碎的噩耗:黛丝的尸体在海德公园被发现了。 刚刚经历婴儿死产的不幸,黛丝一直未能从严重的产后忧郁症中走出来,所有人都推断她是自杀身亡,包括警察、碧翠丝的朋友、未婚夫甚至她的母亲都认定了这个事实。然而,只有碧翠丝知道,妹妹的死肯定另有原因。事情的真相究竟怎样?碧翠丝真的了解自己的妹妹吗? 独自调查真相的碧翠丝为此付出了惨痛的代价,然而,随着那些困扰她的谜团被层层揭开,真相也渐渐浮出水面,碧翠丝终于明白了妹妹所遭受的一切,也把自己一步步推向危险的深渊…… -

第十三个故事

从小在父亲的古旧书店帮忙的姑娘玛格丽特,个性内向,爱好读经典小说和传记。一天,她突然收到著名女作家维达·温特的来信。温特性格古怪,神秘低调,常常编造自己的各种离奇故事糊弄记者,但谁也不知道她的真正来历。然而她居然写信邀请默默无闻的玛格丽特来为她写传。 好奇心驱使同样深居简出的玛格丽特来到荒凉偏僻的温特家。如温特所述,她的母亲伊莎贝拉从小深得父亲和哥哥的宠爱,美丽、任性,后来生下一对双胞胎女儿则行为怪异。双胞胎日渐长大,越来越多匪夷所思的事情在这个怪诞的家中发生。有人看见了鬼! 玛格丽特对女作家的故事既着迷,又困惑。半信半疑中,她开始调查这个家族,依照自己的调查结果将温特讲述的家族故事拼接起来。然而,寻找真相的过程令人胆战心惊,也彻底改变了玛格丽特自己的命运…… -

刀锋

《刀锋》是用第一人称写的,而且这个人干脆不再是作者惯用的阿辛登笔 名,而是直接用了自己的真名实姓。小说写一个参加第一次大战的美国青年飞行员 拉里·达雷尔。在军队中,拉里结识了一个爱尔兰好友:这人平时是那样一个生龙 活虎般的置生死于度外的飞行员,但在一次遭遇战中,因趋救拉里而中弹牺牲。拉 里因此对人生感到迷惘,弄不懂世界上为什么有恶和不幸(这也是毛姆在《总结》 中提出过的)。复员后,拉里既不肯进大学,也不肯就业,一心想探求人生的终极。 为此,他丢下未婚妻来到巴黎;两年后,和未婚妻解约,又从巴黎遍游世界各地, 最后到了印度,找到了印度的吠陀经哲学。于是了悟人生,把自己的一点薄产分散 给亲友,自己返回美国,当一个自食其力的出租汽车司机,打算隐身人海,以终天 年。小说以拉里为中心,描绘了许多美国男女,有拉里的未婚妻,贪图物质享受的 伊莎贝儿;有以买卖古董起家,一心想钻进上流交际社会的艾略特·谈波登;有头 脑简单但心地忠厚的格雷·马图林,他原是百万富翁的独生子,但是一九二九年的 经济大崩溃使他破了产,他是个只知道做生意发财的典型美国社会产物;有伊莎贝 儿的同学,索菲·麦唐纳,因丈夫和儿子在车祸中丧命,被夫家放逐到巴黎来过着 堕落的生活,终于被不逞之徒杀害;还有一个模特儿兼妓女的法国女子苏姗·鲁维 埃,和拉里与作者都相识,最后和法国一个外地厂商结婚而得到生活保障。作者本 人在书中也担任了一个重要角色;他既是演员,又是观众。背景多半是在法国,特 别是巴黎。由于毛姆大半生是在法国度过的,而写作本书时,正因战争避地美国, 所以写到巴黎时,特别流露出怀乡情绪,如写他在赴拉里约会之前,穿过卢森堡博 物馆的公园时,描写园中游人的那一段回忆自己青年时期的描述,完全属于自叙性 质,和小说毫无关系。又如第六章论述莱辛的《贝蕾妮丝》,都是离开主题发挥自 己的文学见解。书中的主要角色除掉苏姗·鲁维埃外,全都是美国人,使人想起一 句调侃美国人的谚语:“人死后进天堂,美国人死后去巴黎。”但是,他们最后都 死的死了,回国的回国了,连苏姗·鲁维埃也嫁到外地去,如作者所说,“在我的 生命中也消失了。”当然,这个小圈子里的人只占据作者生活的很少一部分,但我 们仍不免兴一种落寞之感,仿佛作者是“珠箔飘灯独自归”。 正如作者在小说中交代的,他这本书并不想“阐述所谓《奥义书》的哲学体系。” “我懂得太少了,但即使懂得很多,这也不是阐述《奥义书》的地方……我想的只 是拉里。”在本书结尾时,他又说,“我是个俗人,是尘世中人;我只能对这类人 中麟凤的光辉形象表示景慕,没法步他的后尘。”因此,他和克里斯朵夫·衣修午 德[注]不同,并不打算向西方推荐吠陀经哲学,或者提倡人人都学拉里;单拿一点 来说,不近女色,如果人人都象拉里那样奉行,岂不会造成灭种的灾祸!毛姆的道 德观是如我国嵇康在《绝交书》中所主张的“四民有务,各得志为乐”。他把拉里 捧得很高,但并不把艾略特·谈波登那个“大大的势利鬼”贬得很低。他对放浪形 骸的索菲·麦唐纳只有同情,对当模特儿兼妓女的苏姗·鲁维埃能够有一个归宿感 到欣幸,对头脑简单的格雷·马图林,在他的笔下绝少挖苦,而往往突出他的忠厚 和慈爱,但对伊莎贝儿则毫不徇情地揭露她蓄意破坏索菲和拉里婚事的阴谋,尽管 他很欣赏她的美,并且是她多年来的“知心”朋友。但他接着也写伊莎贝儿获悉拉 里分散自己财产,并且返回美国预备当司机的消息后,伤心啜泣的情景,从而让读 者自己对伊莎贝儿作出结论。不妨说,伊莎贝儿的用心是狠毒的,但是,她破坏的 是一个本来不可能有好结果的婚姻,因为如果索菲连伊莎贝儿布置那点诱惑都抵御 不了,拉里即使学会了瑜伽修道士的那点法力,能把她从自甘堕落的道路上拉得回 转吗? 尽管作者在本书开头声称,他几乎没有什么故事可述,但是,他仍旧充分运用 了叙事的技巧,从而抓住读者的注意力。在翻译本书的过程中,我时常碰到这样的 情形,即一面译,一面盘算着不知他对这种铺开的局面怎样收拾法。但是,使我佩 服的是他笔头一转,很快就结束掉;例如在第二章末尾,当伊莎贝儿告诉作者自己 和拉里解约的经过,以及作者给了伊莎贝儿忠告之后,他只用两三行文字就结束了 他们精心策划的汉普顿宫之游: 雨仍旧下个不停,我们认为不去看汉普顿宫那些华贵建筑,甚至伊丽 莎白女王的床,伊莎贝儿也可以活下去,所以就坐车子回到伦敦。 我想如果有个金圣叹的话,很可能在这一段后面插进一些双行批语:“随手收拾掉 汉普顿宫,妙。盖汉普顿官之游不过是为了找个场合让伊莎贝儿能向作者倾吐胸臆, 现在目的已达,再叙述作者领她游览汉普顿宫便是呆鸟矣。” ...... 小说不是历史,不需要反映一个时代的全貌,但它反映的那一部分,特别是其 中的人物,必须给人以真实感,不能只是影子。有时候,由于文学修养差,欣赏不 了作家所创造的人物,这情形是有的。我当学生时,对莎士比亚的黎耶王形象就不 能欣赏,后来读了A.C.布雷德利[注]的《莎士比亚悲剧》才发现自己的文学修养 不足。但是,有些名家笔下的人物,如最近我读到的狄更斯的《小杜丽》,就只能 说是概念的产物了。毛姆的《刀锋》之所以可贵,就在于为我们提供了两次大战之 间那个时期的一个人物画廊。 周煦良 一九八○年十一月六日 (译者序的节选) -

书店

这是一个关于“书店”(或者也可以说是关于“书”)的、近乎悲情的小说。主人公弗萝伦丝似乎是为了寻找一种叫“意义”的东西才决定在一个名为哈堡的小镇上开家书店。但是,正如“老屋”中那个看不见却又无处不在的“敲打鬼”一样,以加玛特夫人为代表的小镇上的各个阶层的势力在有意无意间对这个书店充满了排斥甚至敌意,就是那个图书分类工作做得极好的小姑娘――克里斯汀,也对所有关于书的东西充满了怨恨。随着惟一支持弗萝伦丝及其书店的绅士――布朗迪希先生的去世,书店也因此凄然关闭。作者文笔娓娓,简洁隽永,小说中弥漫着悲情气氛。 -

全民选举

★甜的东西起初都是甜的,最后将变得异常酸。 ★诺贝尔文学奖得主V.S.奈保尔最好读的小说 ★《南德意志报》“世界文学史上20本最有趣小说” ★中文版首次出版 ★民主是个奇怪的东西。它会让有钱人变穷,让穷人变有钱。它让我成了一名乞丐——是的,我向你们讨票。 ★政治是肮脏的游戏。但这本书让你看到政治也可以很有趣。这是奈保尔的作品中最易读的一部,充满戏剧性和原生态的幽默。 ——Goodreads ==================================== 这是民主来到埃尔维拉的第四年。有了第一次普选的经验,这一次,人们都满怀信心地准备投入一场全民狂欢。小生意人哈班斯先生兴冲冲地组建了自己的竞选委员会,干事们热情洋溢地刷标语,选民们也个个都准备好了装钱的口袋。 突然降临的民主,令整个国家充满了活力和自信,人人都有收获:工作、名声,甚至钱。但民主和其他好东西一样,一开始都是甜的,最后将变得异常酸。

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友