欢迎来到相识电子书!

标签:西域史

-

中西交通史料汇编(全四册)

张星烺先生(1888—1951)字亮尘,江苏泗阳人。其尊翁相文蔚西先生为清季民初史地学名家。先生幼承家学,早读经史。及长,先后留学于美、德(1906—1912),治化学,暇时好读关于中西交通之著作。回国后,即从事化学工作,而以余力治史学。如1919年应蔡元培先生之聘为北京大学化学系教授,同时兼任该校国史编篡处特别篡辑员,并被派往日本调查民国史料。1926年,先生应聘为厦门大学国学研究所所长,从此专以史学为业。翌年,先生应辅仁大学之聘,任历史系教授兼系主任,直至1948年因病停止工作,前后凡二十一年。书中除改正排印中研究的基本参考书,所以现将它再重印。书中除改正排印中的错字外,还恢复了1977年版中被删去原书中的朱希祖序、自序和前编《上古时代之中外交通》(汉武帝以前的中外交通)。全书分为四册为版,凡是摘引的资料用大字,编注者的文字用小字,以资区别。原书出版不久,冯承钧先生曾有《评中西交通史料汇编》一文,对书中一些材料和考试提出了自己的看法;张星烺先生亦有《答冯承钧评中西交通史料汇编》一文,并现摘附于全书之后,以供参阅。 -

于阗史丛考

《于阗史丛考(增订本)》为两位作者有关于阗史研究的论文合集,内容涉及于阗史料的年代、于阗国王统世系、于阗人种、于阗佛教、于阗美术等诸多方面,对唐宋于阗乃至整个西域史研究多有贡献。书后附有详细的《于阗史研究论著目录》,极富参考价值。 -

突厥汗国与隋唐关系史研究

《突厥汗国与隋唐关系史研究》是一部研究6-7世纪北方游牧的突厥汗国与同时期的内地农业政权的政治关系的著作。突厥汗国的兴起,改变了欧亚内陆地区的政治格局,也深刻影响了中国历史的发展进程。作者通过对卷帙浩繁的汉文史料的考辨,对突厥汗国与隋唐关系史上聚讼不已或未及引起重视的问题,如突厥汗国的征服与分裂,隋朝对突厥汗国的政策,东突厥汗国对唐朝初年平定北方割据势力的影响与制约,唐朝对东突厥降部的安置,西突厥汗国对唐朝初年在西域活动的决定性影响等,提出了一系列独到的见解,并在此基础上梳理出6—7世纪突厥汗国与内地政权交往的历史线索,将作为国际显学的突厥史研究向前推进了一步,为认识南北朝后期至唐朝初年中国历史的变迁提供了新的思路。 -

西域历史研究

自汉代张骞“凿空”以后,中国人习惯上将河西走廊玉门关以西的广大地区称之为西域。广义上的西域包括西亚的条支、南亚的身毒和亚洲以远的大秦,而狭义上的西域主要指以天山为核心的中亚地区。西域的历史,特别是以天山地区为核心的西域历史,是中国历史不可分割的部分。 西域的天山是亚洲中部的一个重要山系,它东近阿尔泰山,西瞰河中之地,由数列东西向的褶皱断块山组成,并伸展出一些支脉。它有若干盆地、河谷和草原,给畜牧和农业提供了良好的条件,又控扼着古代欧亚大陆上最重要的东西交通线——丝绸之路,是世界上几大文明的交汇点。 自古以来,许多民族在这一地区生活过、活动过。公元6世纪阿史那突厥兴起后,很快发展到这里。唐朝和吐蕃分别于8世纪中后期和9世纪中期无暇顾及西域以后,突厥语诸部族成为天山地区的主要政治势力。10世纪中期,西部天山地区的突厥语诸部族开始较大规模地文化转型,并且在喀喇汗王朝时期发展出初步的新的文化。西辽和蒙元时期,虽然有大批游牧部族从漠北进入天山地区,但这并没有改变突厥语诸部族是天山地区主要居民的局面,也没有中断这一地区文化转型的进程。本书以天山地区为核心,探讨8至10世纪突厥语诸部族在西域(狭义上的)地区的活动以及文化转型在突厥语诸部族中发展的情况。 近代以来,国外许多东方学家都关心突厥语部族在西域地区的活动,探讨过8至10世纪天山历史的某些问题。并且早在19世纪末和20世纪初,与这段历史有关的史料,特别是中世纪阿拉伯文、波斯文等史料已在西方整理出版。同时,突厥文碑铭的释读和突厥学的发展,以及19世纪后半期西方人开始对天山地区的实地考察,也为西域地区历史研究提供了新的材料和动力。 本世纪初以来,与西域地区历史特别是8至10世纪这段历史有关的最重要成果见于巴托尔德(B.B.Barthold)的一系列论著。这位著名的俄国/苏联学者几乎研究了所有涉及这段历史的阿拉伯、波斯史料,探讨了许多重大事件,勾划出了其历史线索。他的《蒙古入侵时期的突厥斯坦》(1898一1900)、《七河史纲》(1893)、《中亚科学考查报告(1893—1900)》、《突厥斯坦简史》(1922)、《中亚突厥史十二讲》(1926)等论述至今具有重要学术价值,仍是我们研究的入门书和寻找阿拉伯、波斯史料的向导。不过正如巴托尔德本人所承认的那样,他不懂汉文,不能直接利用汉文文献,因此他的研究主要依靠阿拉伯、波斯史料,侧重于西部天山地区。 本世纪上半期研究有关阿拉伯、波斯史料的另一位大家是米诺尔斯基(V.Minorsky)。米诺尔斯基整理、翻译、研究、注释了《世界境域志》(Hudūd al-'Ālam)、马尔瓦兹(A1-Marwazi)著作的有关篇章和《塔米姆回鹘游记》等,这些史料和米诺尔斯基的研究对本文有直接意义。他的缺陷也在于不能直接利用汉文文献。 直接利用汉文文献进行有关研究的学者首推沙畹(E.Chavannes)和伯希和(P.Pelliot)。沙畹的《西突厥史料》可以被看作是西方学者直接利用汉文文献并结合其他史料研究突厥语部族在天山地区活动史的第一部重要著作,至今仍为国内外学者所利用。不过沙畹的研究以8世纪中期为下限,而我的研究正由此开始。 伯希和具有广博的语言学知识,熟悉中国古代文化,给我们留下了大量的细部研究。虽然他并未系统论述8至10世纪以天山为核心的西域历史,但他涉及了这段历史中的许多问题,不容忽视。 本世纪50年代以后,与本文有关的、直接利用汉文文献进行研究的西方学者是哈密屯(J.R.Hamilton)。他的《五代回鹘史料》、《钢和泰藏卷杂考》、《托古兹古思和十姓回鹘》,我们都给予了高度重视。不过他的研究对西部天山地区的历史涉及较少。 在研究西域地区史方面日本学者的研究占有重要的地位。他们能广泛利用汉文文献,又较早接触到西方的研究。本文利用了许多日本学者的成果。在日本学者中,安部健夫最早全面研究了8至10世纪整个天山地区的历史。他在《西回鹘国史的研究》(1956)中提出了不少值得重视的见解。不过他处理史料的方法和直接利用史料的范围,使他的许多重要结论与历史原貌相差较远。在日本老一辈学者中,羽田明提出了一些重要课题,他就此发表的一些论著虽然并没有超出当时西方学者的研究水平,但他的上述见解为今后研究的深入指出了一条道路。 40—50年代以来,前苏联对西域地区历史的研究有许多成果,如对西部天山地区中古遗址的调查、发掘和研究,对有关文献的整理、出版,前苏联中亚各加盟共和国科学院编写出版的大部头地区通史等等,对我们的研究都有重要意义。不过就本文论及的时期内西域地区史而言,前苏联学者的研究侧重于西部天山地区.对汉文材料的研究也不够。 国内对以天山地区为核心的西域史的注意可以追述到19世纪中叶西北舆地之学的兴起。本世纪30年代以后,中国学者接触到西方和日本的研究成果及治学方法,研究有所深入。但从整体上看,国内对8至10世纪这一地区历史的研究,在本世纪70年代末以前仍远远落在外国学者的后面。“文化大革命”结束以后,国内的研究水平有了不少提高,缩小了与国际水平的差距。 对我们的课题而言,最近一二十年以来国内外研究成就中有两方面特别重要。首先,对和田塞语文献(于阗语文献)的研究成果,使我们可以在汉文、阿拉伯、波斯文、中古突厥语文等史料之外,利用一种新的当地文献。这种文献不仅增加了某些历史细节的资料,更重要的是它还提供了一些时间座标。其次,在国际藏学发展的推动下,一些学者重视利用藏文史料,结合汉文等文献记载,发表了一系列有关吐蕃在西域活动的论著,弄清一些历史疑点,为我们研究突厥语诸部族在天山地区的活动扫除了一些障碍。 总之,我们希望在国内外现有研究的基础上,结合汉文、阿拉伯、波斯文和其他文字的材料,描绘出一幅有关8至10世纪西域地区突厥语诸部族活动史的更清晰的画面。 -

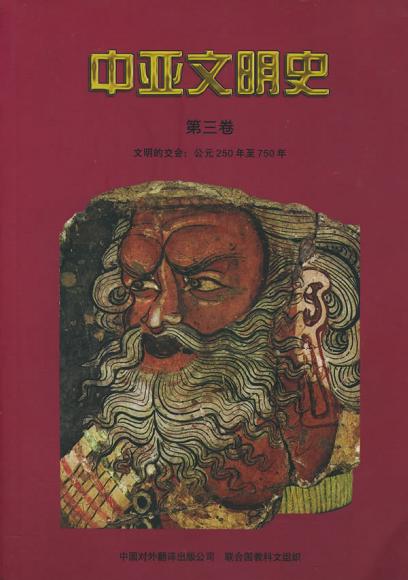

中亚文明史(第3卷)

六卷本《中亚文明史》是全面描述中亚文明这一重大主题的首次尝次。出版这套史书与教科文组织的宗旨完全吻合,该组织一个著名的国际专家小组多年来协同合作, 已经进行了有关的基础研究,力图向更多的公众介绍位于欧亚大陆心脏地带这一辽阔区域的文明史实。 六卷本《中亚文明史》将揭示中亚地区从文明之初到当今时代各种文化的兴盛和衰亡。该地区只有很少一些地名,如撒马尔罕、布哈拉或希瓦,是公众所熟悉的:如今一些知名的专家(许多是当地人)通过本书为我们揭开了帷幕,显示了中亚文明更加丰富多彩的一面。从一个大的范围讲,古代和中古世界史就由欧亚腹地各族人民的迁徒而形成的,迁徒的范围从西部的黑海一直延伸到东部的中国本土边境。 《中亚文明史》第三卷论述的年代从公元三世纪直到八世纪。在这一时期,各种政治事件,交战的王朝和民族运动相互交织,形成一幅纷繁的画面,而社会、经济和文化的动乱也造成了深远的影响。这个时代产生了萨珊伊郎(224-651年)和中国唐朝(618-907年)等强盛的帝国,其他许多较小的领地和国家也纷纷建立。游牧民族掀起了移民浪潮,草原帝国(勾奴、口厌哒、突厥等)的出现不仅在政治和社会生活中留下印迹,还常常向定居区域蔓延,在定居人口中增加了新的民族成分。这种多民族共存的社会在道教、琐罗亚斯德教、摩尼教、萨满教等伟大的宗教传统中扎下了根。 阿拉伯人在征服伊朗和中亚后,将伊斯兰教带入东方。中亚大部分地区呈现伊斯兰化,根本改变着生活的各个方面。拥有灿烂文明的萨珊伊朗、印度、花刺子模和索格底亚那以及新疆绿洲国家与其他地区开展了广泛的商贸交流。丝绸之路及其他商路进行的广泛货物流动,自然也伴随着艺术与科学的交流,以及各种思想和文化的互动。因此,这一时期艺术和智力的创新空前繁荣,出现了伟大的科学和文学作品。宗教与世俗艺术共同昌盛,创造出辉煌的杰作。这一地区从公元三世纪至八世纪的战略地位越来越重要,同时,对世界文明以及世界文化和科学遗产与作出了重大的贡献。 -

从青金石之路到丝绸之路:西亚.中亚与亚欧草原古代艺术溯源(上.下)

《从青金石之路到丝绸之路:西亚中亚与亚欧草原古代艺术溯源(上下)》是一部从艺术的视角创作的学术性、可读性兼顾,图文并茂且独具特色的亚洲艺术史专著。《从青金石之路到丝绸之路:西亚中亚与亚欧草原古代艺术溯源(上下)》以古代世界文化之间的相互影响为线索,讨论上古时期西亚、中亚和亚欧草原各民族艺术发展的关联性,并从中揭示上古亚细亚文化的历史价值。藉此展现古代中亚、西亚及亚欧草原伟大文明的整体性和多元化,带我们去领略古代文明多样化的世界观和审美观。 我们追溯古代亚洲艺术的起源和发展,实际就是一次青金石之路和丝绸之路的精神之旅。青金石和丝绸本身就令人产生无尽的遐想,而实际上,古代文明和艺术令人感动和令人神往的事物远远超出了我们的想象。如果艺术史不具有诗性的光辉,人们就不会投入巨大的热情。让我们一起追随先人的足迹,去探索各民族的精神世界,去领略亚细亚艺术——这部壮丽史诗每一篇章的深远意境吧。 谨以《从青金石之路到丝绸之路:西亚、中亚与亚欧草原古代艺术溯源(上下)》奉献给那些敬畏大自然、热爱和平和传统文化并怀有爱心的朋友们。 -

新疆五十年

包尔汉青年时期先后在乌鲁木齐的一家洋行和新疆省政府工作。1929年,因公到德国柏林后,进入柏林大学攻读政治经济学,并自学和研究突厥学,马列主义理论对他的思想产生了很大影响。1932年,他在莫斯科参加革命活动,1933年回到新疆。1934年新疆反帝会成立,他任该会民众部副部长。1938年,被盛世才逮捕入狱,直至1944年底才获释出狱。1946年,新疆三区革命联合政府成立,他任副主席兼新疆学院院长。1947年初,任新疆省政府主席,随后参加组织和平解放新疆的工作,为新疆的和平解放事业做出了重要贡献。 -

中亚文明史(第2卷)

多卷本《中亚文明史》是全面描述中亚文明这一重大主题的首次尝次。出版这套史书与教科文组织的宗旨完全吻合,该组织一个著名的国际专家小组多年来协同合作, 已经进行了有关的基础研究,力图向更多的公众介绍位于欧亚大陆心脏地带这一辽阔区域的文明史实。 六卷本《中亚文明史》将揭示中亚地区从文明之初到当今时代各种文化的兴盛和衰亡。该地区只有很少一些地名,如撒马尔罕、布哈拉或希瓦,是公众所熟悉的:如今一些知名的专家(许多是当地人)通过本书为我们揭开了帷幕,显示了中亚文明更加丰富多彩的一面。从一个大的范围讲,古代和中古世界史就由欧亚腹地各族人民的迁徒而形成的,迁徒的范围从西部的黑海一直延伸到东部的中国本土边境。 《中亚文明史》第二卷述及公元前700年至公元250年间中亚地区各种人口流动及其文化之间的相互关系。这一时期出现了几种游牧文明和定居文明,人们有的居住在草原地送,有的居住在绿洲地带。他们之间的差异因阿黑门尼德帝国的崛起而加剧。亚历山大大帝的入侵改变了这一幕。游牧民族被驱赶回去,定居文明得到加强,而且迅速占据统治地位。 随着希腊-巴克特里亚王国的兴起,中亚文明由於琐罗亚斯德教、希腊宗教和佛教的逐渐混合而发生了根本的变化,由此奠定了阿拉伯征服之前中亚文明的基础。公元前一世纪,塞克人在伊朗东部和印度西部建立了一系列王国;至公元一世纪,这些领地便统归帕提亚人统治,他们的帝国从锡斯坦直到印度河,而後又越过印度河。与此同时,贵霜帝国曰益崛起,推翻了帕提亚人的统治,并吞并了其印度省份。 地中海和中国之间的丝绸之路给中亚地区带来繁荣的贸易。尽管开通了海路,但巴克特里亚骆驼商队穿行的这条国际通道一直延用了数百年。直到大约公元234年贵霜帝国才遇到新的强大敌人——萨珊伊朗——并最终崩溃。 -

唐、吐蕃、大食政治关系史

《唐、吐蕃、大食政治关系史》内容简介:作者广泛利用了包括敦煌、吐鲁番出土的汉、藏文书在内的第一手资料,并从阿拉伯文史籍以及《阿拉伯舆地丛书》(BGA),中做了大量摘译,从而在许多问题上提出了值得注意的见解或对前人成说有所突破。例如,仔细研究了吐蕃人进入西域的主要路线,发现了一条与吐蕃在西域活动史有关的地理线索,从而为许多重要史料的断代、定性建立了较为可靠的参照系;通过对汉、阿两种史料的认真比勘,否定了唐朝与大食曾在中亚对抗的种种说法,确认751年的“怛逻斯战役”只不过是双方的一次遭遇战;等等。《唐、吐蕃、大食政治关系史》结论令人信服:中亚绿洲的所谓“突厥化”只能是几大强权政治时代结束以后的事。 -

中亚文明史(第1卷)

《中亚文明史》第一卷追溯了这一广大地区从旧石器时代开始,直到大约公元前700年伟大的阿黑门尼德帝国奠定建国基础之时的人类历史。人类最早的历史因发现石器时代的工具而得到证实,北京人的部分背景便是石器;而如今从土库曼斯坦和塔吉克斯坦到印度河流域的发掘则充分体现了食物生产阶段。最为重要的是,青铜时代的伟大文明表明了从印度河到阿姆河最早的城市化进程,证明不同区域之间曾广泛开展贸易。同样重要的是游牧部落的故事,诸如雅利安人的故事,对雅利安人的历史,第一次根据所获得的考古资料从正确的角度进行了观察。 多卷本《中亚文明史》是全面描述中亚文明这一重大主题的首次尝试。出版这套史书与教科文组织的宗旨完全吻合,该组织一个著名的国际专家小组多年来协同合作,已经进行了有关的基础研究,力图向更多的公众介绍位于欧亚大陆心脏地带这一辽阔区域的文明史实。 六卷本《中亚文明史》将揭示中亚地区从文明之初到当今时代各种文化的兴盛和衰亡。该地区只有很少一些地名,如撒马尔罕、布哈拉或希瓦,是公众所熟悉的;如今一些知名的专家通过此书为我们揭开了帷幕,显示了中亚文明更加丰富多彩的一面。从一个大的范围讲,古代和中古世界史就是由欧亚腹地各族人民的迁徒而形成的,迁徒的范围从西部的黑海一直延伸到东部的中国本土边境。 《中亚文明史》第一卷追溯了这一广大地区从旧石器时代开始,直到大约公元前700年伟大的阿黑门尼德帝国奠定建国基础之时的人类历史。人类最早的历史因发现石器时代的工具而得到证实,北京人的部分背景便是石器;而如今从土库曼斯坦和塔吉克斯坦到印度河流域的发掘则充分体现了食物生产阶段。最为重要的是,青铜时代的伟大文明表明了从印度河到阿姆河最早的城市化进程,证明不同区域之间曾广泛开展贸易。同样重要的是游牧部落的故事,诸如雅利安人的故事,对雅利安人的历史,第一次根据所获得的考古资料从正确的角度进行了观察。本卷提出新的证据,力除重复的概念,运用熟练技巧,展现了中亚文明的曙光。 -

西域文明史概论

日本著名汉学家羽田亨是在西域历史、语言、宗教以及唐、元等朝断代史的方面都有精深研究的一位大学者。他的学术视野非常开阔,掌握的西域民族古文字也多,因此成就卓著。本书收入羽田亨两部比较通俗的著作《西域文明史概论》、《西域文化史》,虽然都是多年前撰写的,但剪裁得宜,深入浅出。著名回鹘文和西域文化研究专家耿世民先生重新译订了全书,并将羽田亨弟子间野英二撰写的极有价值《解说》一并译出,的确是难得的事。以前出版的讲新疆历史文明的书当中,余太山主编的《西域通史》是较好的一种,只是篇幅较大。羽田亨此书,应该是目前通论中亚、新疆历史文明的著作中最便初学的了。 -

中古中国与外来文明

这部由论文汇聚而成的专著,是目前研究中古时期中西交通的最前沿成果,无疑具有示范的作用,其领先地位可能会保持相当一段时间。比起出版不久的、同属于“哈佛燕京学术丛书”的林梅村《古道西风》,此书显示了历史学的亲切、扎实和深厚。要了解中国学术已经取得的进展,可以拿此书与向达先生《唐代长安与西域文明》来比较一下,在半个多世纪以后,中国学术的确已经走到一个新高度了,这虽然还不足以让我们骄傲,但是已经足以让我们生发并保持自信心。 -

现代学术精品精读:西域研究卷

该书收录了西域史研究专家刘文琐、费耐生、余太山、耿世民、梅维恒等中外学者的研究文章35篇。这些文章顺着西域史的时间脉络展开,从史前西域到明清时期,详细介绍了西域史研究的相关内容。

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友