标签:记忆

-

记忆力的革命

《记忆力的革命》是史考特•海格伍德先生于2003年所著的第一部书,他不但将诸多记忆大师关于如何改造记忆力、提高大脑记忆效率的经验方法进行科学整合,更将其个人传奇生命历程中摸索苦练记忆力的心得,总结成自我独特的记忆力训练方法,集著成这部实用高效,且有令人深省、激励向上、改变平凡、成就卓越的人生教育意义的著作。该书自出版后受到了世界各国近2千万读者的广泛好评。 -

记忆之场

《记忆之场》(Les Lieux de Mémoire)是当代法国史学界最有影响的历史著作之一,汇总了法国集体记忆史研究成果。全书以诺拉所提出的“记忆之场”(les Lieux de Mémoire)这一概念为核心,通过对记忆场所的研究,探询残存的民族记忆,以期找回法兰西群体、民族和国家的认同感和归属感。本书出版以来,反响强烈,被译成多国文字,而“lieu de mémoire”这一概念也迅速流行,并于1993年被收入《大罗贝尔词典》。 中译本从原书三大卷近五千页中精心选取了11篇文献,按“记忆与历史”“记忆与象征”“记忆与叙事”三个主题组织而成。这些文献除了有诺拉亲自撰写的、阐述整套书史学思想的纲领性文章《历史与记忆之间:场所问题》,还涉及了法国国庆日、《马赛曲》、埃菲尔铁塔、环法自行车赛、贞德、法兰西共和国格言“自由·平等·博爱”、拉维斯的《法国史》和普鲁斯特等,不但有理论的观照,更有中国读者熟悉的法兰西标志性建筑、人物、事件等,兼具思想性、可读性和趣味性。 -

记忆有一座宫殿

在阅读的森林里摸索前行,需要热情 在摸索中不致迷失方向,需要主张 记忆不再理所当然发自内心深处。外部化与自动化的记忆载体,俨然成为自我之外的另一个我,以其精确客观的宣称,冷然与我们凝视对望。 试想某些勾引回忆的片刻:偶然寻到尘封的日记本或周记簿、突然听到富有纪念意义的旋律、众人一起翻阅照相簿或浏览数码相机的图片…… -

你好忧伤

本书是中国大陆首部中学生reallife stories集。24位来自全国各地的中学生坦率地自述了他们的青春和成长。 -

列宁格勒的圣母像

《列宁格勒的圣母像》内容简介:如吉光片羽,岁月侵蚀了玛丽娜对日常生活的记忆。风烛残年的俄罗斯裔老太太记不住新近发生的事件——长大成人的儿女的生活细节,孙女临近的婚礼——而对过去的遥远的记忆保留完好。那是她青春岁月中,有关饱受战争蹂躏的列宁格勒城的生动图像。 1941年秋天,爱尔米塔什博物馆讲解员玛丽娜与其他员工一起,为了保护藏品,撤下了博物馆展出的那些价值连城的艺术珍品。一个个空框架仍留在墙上——那些艺术品终将回来的标记。纳粹德国空军开始轰炸,为了不至于丧失理智,年轻的姑娘用记忆之笔将这些精美绝伦的艺术品一笔笔刻印在脑海中:裸体的女子,天使,还有安详平静的圣母像。她用这种种形象搭建了一座“记忆宫殿”,她心中属于自己的爱尔米塔什博物馆。她安憩其中,借以逃避恐惧、饥馑以及出没不定的死神。那是埋葬在内心深处的避难所,直到她再次寻求其庇护。 -

古都

延續了貫穿《想我眷村的兄弟們》中關於記憶與死亡的主題,是近年完成的最精彩作品,1997年出版時引發讀者與學界的熱烈討論,並由日本北海道大學國際傳播媒體研究科及語言文化部助教授清水賢一郎翻譯,於2000年發行日文本。 書中包含5個中、短篇小說作品。〈威尼斯之死〉以反諷中帶有嬉謔的語氣描寫作家充滿偶然、虛實掩映的創作情境;〈拉曼查志士〉像是〈預知死亡紀事〉的續篇,虔敬地銘刻一生一次的死亡儀式;〈第凡內早餐〉大張旗鼓地鋪陳一個簡單的消費行為,凸顯高度資本化社會中一名上班族女性卑微的自我滿足(或者說被催眠)慾望;〈匈牙利之水〉藉氣味與記憶的結合,抒情地紀錄對死亡充滿焦慮、兩個相濡以沫的老靈魂;〈古都〉則以空間、時間、人物上相互對照的敘事手法,探討共同記憶的荒謬,可說是城市書寫的經典之作。 書中散布的典故與學院知識目的並不在令讀者汗顏,那些其實是老靈魂不被理解的焦慮,是希臘神話中特洛伊公主卡珊德拉不被相信的預言,朱天心的書寫既非想要消去也非置換所有人的記憶,而是像清水賢一郎所形容:「類比式」的儲存方式,留下重疊的塗改痕跡。以背對讀者的寫作方式展現對讀者的尊重,朱天心執著面向過去,堅持選擇眼中所見的差異為題材,以文學捕捉人生中最真實的片段。她正站在邊緣,用最孤單但有力的筆向群眾發聲。 -

结果·抬

《结果•抬》讲述了在孤独的时候,网络为我们打开了一扇新世界的门。而在一脚已经踩到青春的尾巴尖儿的时候,我们将选择带着最初的回忆离开,也许偶尔还会看着别人的电脑屏幕发呆,与以前的朋友在网络上闲扯生孩子打酱油的话题,当身边的后辈们聊起WOW相关时,冷不防插上一句,然后看着他们惊讶的目光得意地笑。 网络是虚拟的,但是感情是真实的。 青春是会消逝的,但是记忆是不朽的。 -

紫茗红菱

布老虎青春文学2007金牌畅销书!原汁原味的校园生活,生动,幽默,精彩,过瘾! 明月小学的姐妹花,一个叫唐紫茗,一个叫阮红菱。她们同年同月同日生在同一个医院,母亲生她们时住在同一个房间。因为这种特殊的缘分,她们成了朋友。两个不同的家庭,两种不同的教育,让她们走上不同的人生之路。五年级时,她们一起玩请笔仙游戏,阮红菱要算算自己什么时候不是处女,得到的答案是“14”。这个小小年纪就知道靠自己的姿色去赢取一切的女孩子的人生注定与常人不同,她的追求是否会成为竹篮打水,落得个枉自嗟叹?好孩子唐紫茗上了重点初中、重点高中,她会遇到什么样的老师,什么样的同学,有什么样的感情经历…… -

归去来

《归去来》书评 · 奶奶版的《论语》 以及寻根、重生、和解的故事 王平平寻根的起点在象征着现代都市价值堡垒的国贸中心。事业突然成功后,他在那里疯狂消费,一直挡在他眼前的人生目标伴随着被消费的名牌和金钱突然间摔得粉碎,都市价值霎那间在虚妄和荒唐的刷卡中消解了,王平平与“奶奶”重逢了 · 关于陈年,以及他的归去来 你会发现读陈年的书不太容易。东拉一句,西扯两句,并且里面的关系巨为复杂。读他的书,你就仿佛看到躲在镜片后面的那两束狡黠的目光,和那副嘻皮笑脸的神情,对你说:靠,晕了吧?嘻嘻。。。 · 一直有所期待的书 是啊,为什么没写一个字,中间跳跃的那个阶段,如果从纯文学的角度看,没有任何问题,相反,觉得作者前17章的家族故事的阐述非常真挚感人,有意思,让人有哭有笑,但到了第18章,笔锋一转,调子轻快起来调侃挖苦和讽刺现代生活的内容出现了。虽然不能用张弛有度来形容,但的确和其他的作品有很大的区别。 -

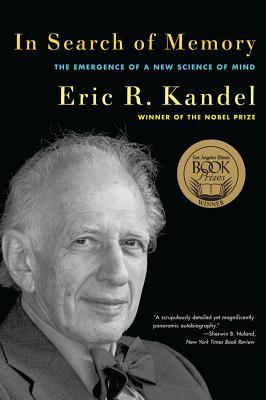

In Search of Memory

From Publishers Weekly When, as a medical student in the 1950s, Kandel said he wanted to locate the ego and id in the brain, his mentor told him he was overreaching, that the brain had to be studied "cell by cell." After his initial dismay, Kandel took on the challenge and in 2000 was awarded a Nobel Prize for his groundbreaking research showing how memory is encoded in the brain's neuronal circuits. Kandel's journey into the brain spans five decades, beginning in the era of early research into the role of electrical currents flowing through neurons and ending in the age of genetic engineering. It took him from early studies of reflexes in the lowly squid to the founding of a bioengineering firm whose work could some day develop treatments for Alzheimer's and on to a rudimentary understanding of the cellular mechanisms underlying mental illness. Kandel's life also took him on another journey: from Vienna, which his Jewish family fled after the Anschluss, to New York City and, decades later, on visits back to Vienna, where he boldly confronted Austria's unwillingness to look at its collusion in the Final Solution. For anyone considering a career in science, the early part of this intellectual autobiography presents a fascinating portrait of a scientist's formation: learning to trust his instincts on what research to pursue and how to pose a researchable question and formulate an experiment. Much of the science discussion is too dense for the average reader. But for anyone interested in the relationship between the mind and the brain, this is an important account of a creative and highly fruitful career. 50 b&w illus. (Mar.) Copyright © Reed Business Information, a division of Reed Elsevier Inc. All rights reserved. --This text refers to the Hardcover edition. From Scientific American Kandel, who received the Nobel Prize in 2000, traces advances in understanding learning and memory. His own groundbreaking findings showed that learning produces changes in behavior by modifying the strength of connections between nerve cells. He conveys his immense grasp of the science beautifully, but it is his personal recollections that make the book especially compelling. He begins with his searing childhood memories of the German annexation of Austria and his family’s escape to the U.S. when he was nine. And he ends with a conference he organized in Vienna to examine the strange reluctance of Austria (unlike Germany) to acknowledge its role in the Holocaust. One comes away in awe of the scientific advances—and of a life well and fully lived. Editors of Scientific American --This text refers to the Hardcover edition. -

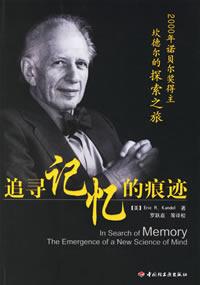

追寻记忆的痕迹

书中作者追溯了维也纳的儿时经历引起他对记忆的强烈兴趣,这一兴趣首先体现在对历史和精神分析的爱好,然后转到脑生物学领域,跨越认知心理学、神经科学、细胞生物学等多个学科,最终从细胞和分子层面上破译了人类记忆密码,从而获得2000年诺贝尔生理学或医学奖。 为了满足人们对追寻记忆痕迹的好奇和渴求,坎德尔教授娓娓道来,把个人成长融入科学发展历程,讲述他传奇的人生探索之旅,我们可以从中领略大师的治学之道和大家风范。 这是一位科学巨匠走过的半个多世纪的心路历程。他对前辈和同行的尊重与谦和,对年轻一代的提携和鼓励,对故土维也纳的眷念,以及身为犹太人所特有的民族自豪感,这一切都深深地打动了我们,一种发自内心的敬意和钦佩之情油然而生。 -

我们曾历经沧桑

★他们的故事,诉说着20世纪中国的心事 ★ 受访人:灰娃 何方 贺延光 李大同 杨乐 本书是一部口述实录,五位受访者亲历的岁月衔接起来,大体就是过去一百年中国人挣扎与奋斗的历史。 灰娃用诗意的语言,讲述了她颠沛流离的人生旅途,包括淳朴的农村习俗,灿烂的民间文化,摩登的延安日常生活,以及画家张仃不羁的个性和坎坷的艺术生涯。 中共党史与国际问题专家何方是一位“老革命”,主要介绍了他在延安那段“激情燃烧的岁月”,让我们对那块“革命圣地”有真切的认识。 贺延光诉说了他参与“四五运动”、遭遇牢狱之灾到冤案平反,到成为著名新闻摄影记者的曲折历程,我们分明感受到浓烈的历史气息,跟随他一起,为粉碎“四人帮”而癫狂得上牙打着下牙。 《中国青年报》“冰点”周刊创刊编辑李大同回顾了他在动荡年月“文明其精神,野蛮其体魄”的经历,以及他在内蒙古草原艰苦而充满挑战与乐趣的知青生活。 数学家、中科院院士杨乐介绍了改革开放前后国内数学界的状况,从中可以管窥一代学人的生活与工作。 -

你们忘了这个世界吗

《你们忘了这个世界吗》最初的名字叫《丑崽子》,初稿写于一九八○年,两万多字写满了小叔叔留给我的记忆。但看着那两万字,怎么都不够表达对他的歉意与愧疚。三十年的锲而不舍,是,至今我再也没有感受到世界上还有人如他那般的对我。直到死,小叔叔依旧在傻傻地等待,他至死坚信我会回去栗山岭带他到昆明。 二十五岁那年,小叔叔像往常一样到资江放纸船,只因那纸船是我教他折的,并对他说过,纸船能顺着河流漂到昆明,只要看到纸船就知道我?想我了。然而,小叔叔癫痫病发,掉进资江,乘上我教他折的纸船去了天堂。 故去的人生活在自己想象的美好之中,活着的人一生追悔不已,我能做的就是为小叔叔写一本书,希望用这样的方式让小叔叔永生,曾有一个叫卿汉禾的人来过、爱过这个世界。 -

负暄琐话

这是一本随笔性质的书。作者取晒太阳时闲话之义,于八十年代前期著文,写三十年代前期以北京大学为中心的旧人旧事,得章太炎、黄晦闻等六十余篇,于1986年出版。用意是记可传之人、可感之事和可念之情。作者说“是当作诗和史写的”,因而笔下总是轻松中含有严肃,幽默中含有泪水。出版以后,国内外报刊如《读书》、《博览群书》、《光明日报》、《文汇读书周报》、《今晚报》、《青年报》,香港《大公报》、《东方文化》等,曾发表多篇评介文章,认为作者有卓识和深情,以行云流水、冲淡自然之笔写今世之《世说新语》,描画“逝者如斯”而寓悲悯人之怀,惜古怜今之趣,书格之奇,文笔之高,为近年所罕见。书早已售罄,现重印,除改正误字外,并增周汝昌先生长跋一篇。 -

记忆与印象

历史的每一瞬间,都有无数的历史蔓展,都有无限的时间延申。我们生来孤单,无数的历史和无限的时间因而破碎成片断。互相埋没的心流,在孤单中祈祷,在破碎处眺望,或可指望在梦中团圆。记忆,所以是一个牢笼。印象是牢笼以外的天空。 -

上海的风花雪月

《上海的风花雪月》讲述十多年前,上海还是一个颓唐的城市,有大把无法功利的时间,大把沉默的记忆,在港口多云的天空下,到处能看到历史对接时讥讽的微笑。我因为它的颓唐和那些反讽的机锋而喜爱在那些街区漫游,如同一个拾荒者,捡拾落四处的沧桑。它们如同雨后地上留下的水洼,断断续续地倒映着遥远的蓝天白云,我最难忘那含蓄的距离。在我心里,那就是上海这旧通商口岸城市的动人之处,它脂粉与污秽下带着体温的真实肌肤。 十年过去了,上海变得生机勃勃而嚣张得意,而我的感情,从十年前带有爱意和幻觉的玩味,转化为如今心中渐渐锐利起来的失落之痛。当一幢老房子被修好,当一个默默无闻的族群被人惊艳,当一种生活方式被终于认同,它立刻成为热气喧哗的世故与市井。这仍旧是个功利高于一切的城市啊。 我将这些变化写在十年前的文章后面,好像描出了一道隐藏在时间中十年轮回的曲线…… -

用我一辈子去忘记

这本书面世时,我已25岁。人生正在紧要关口,大的决断呼之欲出。离开电台之后的这两年,命运暗涌几近诡异。现在的我,定居在北京,做了电视主持人,剪发,化妆,在各城市间飞来飞去访问名流。兼职给多家报纸杂志供稿。其余三分之二的生活是穿过尘土飞扬的大街去买菜,和开电梯的人聊天,响应居委会的灭蟑运动故人,旧事大多没有下落,也无意再问。直到有天出版社的晏文娟来找我,带了一大束菊,和一本书的约稿信。她说,“这本书,不是因为你,是为了我们。” 我明白。当年她给我写信时,17岁。一颗颗斜斜的字,是一个人仰面向天时的困惑。我也不过是社会小角色。一份微薄的薪水,与世无交的天真与乖僻,很多人信里的迷惘也是我的。于是在电台里,原封不动,读出他们的文字,算是我的心声。回答人家热线里的问题也不过是几个字:“是,有人在,听到了,懂得。” 19岁的人,能胜任的,也不过是这些。当日的听众今天都四散于各地,他们的电台年代早过去了,生命的微妙与悲喜也已明白了大半,忘不了的,大概是那一段青葱岁月吧? ——洗完脸什么也不涂的年纪,初夏躲不过的茉莉花香,为一个人脸红心跳的时刻,一大群人笑笑说说在江边喝啤酒的夜——满江的渔火,早春三月满天空轻摇的细小叶子。最浅最浅的,呵,看久了心里会疼。还有,深夜听广播时对声音背后那个人的拟想,那支抵死缠绵的歌,和那些不明白为什么会掉下的眼泪。是不是?我坐在漫山遍野的雨里,写完《用我一辈子去忘记》。很私人,尽到我最大的诚恳。个人的悲欢本不足道,但听了你们这些年的故事,这一个,也算我在夜深如海的时候,鼓足勇气讲出来的私房话吧。其他的都是旧作,从各色人物专访中可以看到我这两年与世交接的痕迹。还有就是文娟从她收集到的三四十本录音带上一点一点编选下来的内容。11月4号,她寄来书的大样,我坐在床沿上,翻到《尺素寸心》,看着那些失散了多年的信,岁月滚滚而来。怎么说呢?我的心情。是的,那些暗夜里的音乐,喃喃的人声,从唇齿间流过的一粒粒洁净的字,在一个年青女子身上留下的气息,终生不灭。谢谢文娟,谢谢大家。 柴静 -

苹果籽的味道

本书是德语区目前销量最大的当代文学小说之一,稳居德国《明镜周刊》及《焦点》两大排行榜第一名,销量达数百万册,被誉为德国人的“国民小说”。 二战后德国国力日渐强大,经济的腾飞让世人认为,新一代的德国人早已步入富庶幸福的生活状态,犹如品尝到苹果的甜味。只有德国人自己最清楚,除了甘甜的苹果,他们还咽下了苹果籽的苦涩。二战中德国普通国民经受的伤痛记忆,像老房子一般被遗忘了。 小说通过奇妙的隐喻方式,重新拾起了这些记忆。从苹果籽的味道娓娓道出一个家族三代女性,她们生命中关于爱,死亡与遗忘的故事。 外婆贝塔过世后,因为要继承遗产,孙女伊丽斯重新回到外婆家,她站在那栋年久失修的房子前。那栋老房子蕴含着她童年,伊丽斯想起暑假跟表姐妹玩变装游戏,穿梭在不同房间和前后院的记忆。院子曾经花团锦簇,曾经果实累累。但从贝塔外婆不慎从苹果树上摔下来后,院子的荣景逐渐凋零,刚开始外婆只是精神有些涣散,而后记性有点不好,最后她不再认得任何人,包括自己的三个女儿。 哈瑞特姨妈改教易装,这位单身母亲带着自己前卫的爱情,背离自己的故乡;美丽的英格姨妈冷艳孤傲,从前爱过她的男人们现在不知身在何处;罗斯玛丽死前爬上了房顶,可没有人知道她最后想要说些什么。命运的脚步引领艾瑞斯步入回忆中,她打算先独自待上一星期,看看是不是真的要保留这栋老房子,她偶而到湖里游泳;她巧遇童年女友的哥哥,亲吻了他;她干脆认真的粉刷房子其中一面墙;她在不同房间漫游;这些不经意的动作同时探索记忆和遗忘深处中的所有疑问。 小说独辟蹊径,对男性角色刻意弱化,笔墨极简,通过三代女性传奇人生中的跌落、失忆和迷失隐喻整个德国民族和历史心路。对所有人而言,过去的伤痛记忆就像老房子一样被遗忘了,但记忆并非空空如也,苹果树见证了她们的哀伤,散文体式的小说的语言清澈优美,叙述结构独特,给读者独特的感官感受。 版权转售20个欧洲国家、全欧洲都在读 德国明镜周刊年度排行榜第一名、《焦点》畅销书榜单第一名 一个家族。三代女性。爱。死亡。遗忘。 在8000万人口的德国,每25人中就有1人读过《苹果籽的味道》 《芒果街上的小屋》属于美国 《苹果籽的味道》属于德国 它们一并属于世界 -

记忆的风景

[ 编辑推荐 ] 人的回忆会被气味、触觉、视觉瞬间击中,从而勾起连绵不绝的往事。”——马塞尔·普鲁斯特 荣获4项荷兰国家大奖(2项文学奖+2项科学奖) 入围英国Aventis最受欢迎科普图书大奖 《自然》《泰晤士报》《卫报》《每日电讯报》《新科学人》 一致好评推荐 18种语言版本畅销全球,最具人文情怀的科普读物 普鲁斯特、纳博科夫、狄更斯、伍尔夫......多位文学大家现身畅谈记忆 [ 内容简介 ] 记忆中的某个场景,为什么会像照片一样清晰地印刻在脑海中?尘封已久的往事,为什么会让你觉得恍如昨日? 转瞬即逝的似曾相识感,是前世的轮回还是现世记忆的魔法?虚无缥缈、错综复杂的人类记忆中,究竟隐藏着怎样的奥 秘? 在本书中,荷兰心理学家杜威·德拉埃斯马将带你进行一次记忆的探秘之旅,与你一起揭秘个体生命编年史“自传体记忆”的运作规则,并为你转动记忆的万花筒,展现“似曾相识”“闪光灯记忆”“普鲁斯特现象”“濒死体验”等各式记忆风景的奇幻瑰丽。作者笔下的记忆研究,既有着学者的客观严谨,又饱含浪漫的诗意和人文情怀。他一面信手拈来心理学史上有关记忆的各种理性研究,一面又招来普鲁斯特、纳博科夫、博尔赫斯、狄更斯、伍尔夫等文学大家现身感性说法,让你在为“记忆奇景”而感叹的同时,又为记忆的文学面向而心醉神迷。翻开本书,在作者温柔诗意的叙述中聆听记忆的回响,给自己一个机会放慢疾驰的脚步,回望那些再也回不去的悠悠时光。 [ 推荐语 ] 生动地追忆往昔生活的残留片段似乎是我毕生怀着最大的热情来从事的一件事。 ——纳博科夫,《说吧,记忆》 它们是那么简单朴实,也许这就是所有童年记忆的特征,也是童年记忆的力量。 ——弗吉尼亚·伍尔夫 只要一闻到粘贴瓶子商标的浆糊味道,一种无法承受的力量就会唤回我儿时所有痛苦的回忆。 ——查尔斯·狄更斯 读完本书,读者将不只对人类记忆的错综复杂、变化无常有更清楚的认知,也会对遇上这么一本精妙、富娱乐性与启发性的记忆领域入门书籍,真心感到喜悦与满足。 ——《泰晤士报文学增刊》(TimesLiterarySupplement) 非常愉快的阅读体验,书中有很多风趣的轶事,写作风格也十分老道。 ——《卫报》(TheGuardian) 用诗意的笔触阐述了心理学史上和当前的研究成果。对记忆感兴趣的人,会得益于这本书扎实的内容,也会喜爱它丰富的隐喻。 ——《自然》(Nature)

-

誓鸟

在神奇的南洋历时700天,张悦然从历史遗迹中寻找一个断了线的故事,在亲历的大海啸中收到撞击,从一枚贝壳中得到神秘的谕示,从而诞生出这部瑰丽动人的长篇小说。在大航海时代的宏大历史背景下,一个美丽的中国女子远下南洋,海啸夺走了她的记忆,她在大海里,岛屿上颠沛流离,被欺侮,被抛弃,经历生育,病痛,牢狱之苦,她刺瞎了自己的双目,只为寻找遗失的记忆。 海盗,歌女,宦官,部族首领,西洋牧师,他们的命运在南洋旖旎的风光里交汇,张悦然延续她华丽,残忍的笔触,增添了魔幻的色彩,书写了一部慑人心魄的悲剧。

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友