欢迎来到相识电子书!

标签:普利策

-

八月炮火

《八月炮火》一书点出了许多让人深思的厉史吊诡与荒谬。一批深谙治国之术与权利均衡游戏的统治精英,他们机关算尽,最后却无法避免自己成为历史悲剧中的主角;他们精心布置的军事盟约与政治承诺,最后却成为冲突升高过程中的重力加速器。 -

修配工

同时获得美国国家图书奖、普利策文学奖的作品 描摹孤独人物的逆境,二十世纪最伟大的犹太文学 修配工雅科夫•鲍克住在禁止犹太人居住的地区,还被诬告谋杀了一个基督徒,雅科夫因此被捕入狱。他在狱中与各种各样的痛苦、折磨及不公正作争斗不停。与电影肖申克不同,雅科夫的境地更像《一九八四》,整个沙俄就像监狱一样的规训社会,无所不在的权力控制并改造着人们,以使他们“驯服”。小说风格幽默而含蓄,色彩浓重而明朗,作者擅长从细处入手,通过描摹他那极度无助的族人悲惨而又微末的反抗,创造出最无情的哲学家般令人沮丧的隐喻。 -

The Brief Wondrous Life of Oscar Wao

This is the long-awaited first novel from one of the most original and memorable writers working today. Things have never been easy for Oscar, a sweet but disastrously overweight, lovesick Dominican ghetto nerd. From his home in New Jersey, where he lives with his old-world mother and rebellious sister, Oscar dreams of becoming the Dominican J. R. R. Tolkien and, most of all, of finding love. But he may never get what he wants, thanks to the Fukœ-the curse that has haunted the Oscar's family for generations, dooming them to prison, torture, tragic accidents, and, above all, ill-starred love. Oscar, still waiting for his first kiss, is just its most recent victim. D’az immerses us in the tumultuous life of Oscar and the history of the family at large, rendering with genuine warmth and dazzling energy, humor, and insight the Dominican-American experience, and, ultimately, the endless human capacity to persevere in the face of heartbreak and loss. A true literary triumph, The Brief Wondrous Life of Oscar Wao confirms Junot D’az as one of the best and most exciting voices of our time. -

所有我们看不见的光

● 2015年普利策奖获奖小说 触动38国读者心弦的迷人之作 ● 纽约时报畅销榜第1名 连续65周在榜 ● 《老无所依》《社交网络》制片人将把它搬上大银幕 ———————————————————————————— 世人分为两类,向平凡生活投降的人,和为它英勇而战的人。 不要在你活着的时候死去。 ———————————————————————————— 法国少女玛丽洛尔生活在巴黎,幼年失明后,父亲保护她、训练她,鼓励她勇敢生活下去。1940年,德国 入侵,她被迫离家,不久又与父亲骨肉分离,以瘦削的肩膀抵抗纳粹暴政。 德国少年维尔纳从小失去双亲,与妹妹在矿区孤儿院相依为命。一心想摆脱底层命运的他,凭借无线电天赋跻身纳粹精英学校,本以为是命运的转折,不料却跌入另一个地狱。 战争碾碎了他们的希望,两个陌生人的生命轨迹也意外交汇。当平静的生活成为不可企及的黑暗之光,他们是否有勇气,在死之前,活出生机? ———————————————————————————— ● 美国国家图书奖决选作品 ● 澳大利亚国际文学奖得主 ● Amazon.com年度畅销榜亚军 ● Amazon.com编辑推荐亚军 ● iBooks商店年度最佳小说 ● Goodreads读者票选年度最佳历史小说 ● 美国国家公共电台Fresh Air年度最佳图书 ● Slate.com年度最佳图书 ● 《纽约时报》年度十大好书 ● 《卫报》年度最佳图书 ● 《华盛顿邮报》年度最佳图书 ● 《西雅图时报》年度最佳图书 ● 《旧金山纪事报》年度最佳图书 ● 《周刊报道》年度最佳图书 ● 《娱乐周刊》年度最佳图书 ● 《每日野兽》年度最佳图书 ● 《基督教科学箴言报》年度最佳图书 ● 《俄勒冈人报》年度最佳图书 ● 《科克斯书评》年度最佳图书 ● 邦诺书店年度最佳图书 ● 哈德逊书店年度最佳图书 ● 鲍威尔书店年度最佳图书 ———————————————————————————— ● 这是一部由“二战”恐怖激发创作的富有想象力、错综复杂的小说,通过简短雅致的篇章,探索人类本性和技术之间相互对立的力量。 ——普利策奖颁奖词 ● 这是一个超越年代的战争故事,一个哲学寓言。故事始终在两样事物之间来回:人类生活和道德的暧昧模糊与大自然犹如刀刻般的精准确凿;战争、政治的嘈杂混乱与海洋、生物的丰沛绝美。 ——goodreads年度最佳历史小说 ● 这本书引起人们对战时生存、耐力、道德和义务的思考,像女主人的锁匠父亲制作魔盒一样,作者一丝不苟、技艺超群、独具匠心,这种讲故事的方式极大地深入人心。 ——《纽约时报书评》 ● “细腻……引人入胜……简直就是精彩绝伦。” ——《波特兰俄勒冈人报》 ● “无法忘记的美丽。” ——《 纽约时报》 ● “史实中穿插着诱人的虚构——秘密的无线电广播、一颗被诅咒的钻石、一名士兵心底的疑惑——极其引人入胜,时而欢喜、时而悲伤。” ——《人物》 ● “安东尼·多尔的又一部神来之作。” ——《名利场》 ● “从头迷到尾。” ——《好管家》 ● “优美的文字,悬疑的布局……每一条背景故事都赋予文字描述丰富的内涵,深藏其中的宝物直到最后一刻才滑落眼前。” ——《华盛顿邮报》 ● “了不起……一部出色的、大胆的、让人心碎却又奇妙地感到喜悦的小说。” ——《西雅图时报》 ● “激动、振奋……多尔讲述的这个不容错过的故事见证着我们的梦想,带领我们从最漆黑的夜晚走进光明。” ——《娱乐周刊》 ● “多尔在《所有我们看不见的光》里描述的每一个场景都无懈可击,铺设了令人眼花缭乱的丰富题材……惊人地鲜活。” ——《波士顿环球报》 ● “太棒了……步步惊心……多尔呈现了那些在最糟糕的年代里,出人意料地浮出水面的、难得一见的优雅和光亮。” ——《旧金山纪事报》 ● “才华横溢……一部闪耀着冲突和超越的作品……人物高尚且迷人。” ——《奥普拉杂志》 ● “不能自拔……多尔的作品条理清晰、扣人心弦、感人肺腑。” ——《明尼阿波利斯星坛报》 ● “一个出色的、极具张力的故事……雄心勃勃和崇高庄严。” ——《洛杉矶时报》 ● “这本小说让人爱不释手。它的每一页都饱含深情,不可或缺……每一个精心设置的角色都各具特色、活灵活现。” ——《今日美国》 ● “多尔是一名高超的设计师,淋漓尽致地展现出他的才华。” ——美国国家公共电台 ● 生动……(《所有我们看不见的光》)充满对各种生存方式的真诚敬意。合上最后一页书,题目中那束看不见的光仍然在长久的发亮。” ——《克利夫兰老实人报》 ● “错综复杂的……对命运和自由的沉思,在战乱年代,小小的抉择就能带来巨大的影响。” ——《纽约客》 ● “多尔巧妙地通过《所有我们看不见的光》引领我们走进维尔纳和玛丽洛尔在圣马洛遭受炮轰的日子里。也许可以说,这是他至今为止最优秀的作品。” ——《基督教科学箴言报》 ● “翻开安东尼·多尔的书就像推开仁慈的大门……句句闪亮……段段发光,耀眼的美丽。” ——《华盛顿独立书评》 ● “勇敢无畏又细腻易碎……一部创意奇妙、讲述热情、深入浅出的丰富作品,尤其突出的是令人赞叹的人性……安东尼•多尔的小说赞颂了——同时也实现了——只有最顶级的艺术才能达到的:创造和揭露的力量,以及增长恐惧和彷徨、心碎和狂喜的感受。” ——Shelf Awareness书榜网 ● “绝妙。” ——英国《卫报》 ● “巧妙布局……《《所有我们看不见的光》是一件值得收藏的艺术品。” ——BBC ● “一本启示录。” ——《图书报告网》 ● “安东尼•多尔妙笔生花……一本杰作。” ——《犹他晨报》 ● “一部可以融入其中、体会学习的小说,读完最后一页仍然无法释怀。多尔的故事描绘了一个广阔的空间,与此同时又丝缕相连……多尔巧妙卓识地再现了法国百姓在战时的窘迫生活和在沦陷区里严格的管制。” ——《书目》杂志(星级评论) ● “多尔抓住了战争时期的景象和声音,聚焦在主人公内心的真善美。” ——《科克斯书评》(星级评论) ● “如果以打动读者的能力和深入人心的角色的数量作为评判一本书成功与否的标准,那么‘杰出短篇小说奖’得主多尔的小说可谓双双夺魁。读者情随他动……战争——绝望、残忍、痛苦的道德抉择——尽管如此,不能否认的是人间自有快乐和希望。” ——《出版人周刊》(星级评论) ● “这部小说无论从结构体系还是思想高度来讲都是杰作……《所有我们看不见的光》描写了两个讨人喜欢又惹人怜悯的主人公,读者将不停地翻下去,寻找一个无法实现的幸福结局……极力推荐给酷爱迈克尔·翁达杰《英国病人》的读者们。” ——伊夫林•贝克《图书馆杂志》(星级评论) ● “多尔的过人之处在于他走进了玛丽洛尔和维尔纳的生活之中……好书。” ——史蒂夫•诺瓦克《匹兹堡邮报》 ● “妙笔生花……触动心灵,欲罢不能。” ——《密苏里人报》 ● “多尔让我们看见了一个动荡的、充满活力的世界……繁复而不失文雅的精品。” ——Bustle.com ● “这本书太丰富。很难形容它的复杂和精致,以及这个简单的故事的优美和残忍。” ——《阿斯彭日报》 ● “有时候,小说来带的不仅仅是惊喜。它感染你、淹没你,从头到尾牢牢地牵着你,字里行间的世界永远在眼前闪动。《所有我们看不见的光》就是这样一本书……活泼、深刻、精致细腻。除去精心设置的时间和地点之外,它不能算作历史小说,它讲述的是生活在历史中的人们的故事。” ——历史小说协会 ● “多尔的作品,布局细致入微、隐喻恰到好处”。 ——《旧金山纪事报》 ● 令人赞叹不已。多尔巧妙地把玛丽洛尔的生活和维尔纳编织在一起,证明了无论多么艰难险阻,人心总是向往善良。《所有我们看不见的光》是一本寓意深刻,感人至深的小说,他的作者十年笔耕不辍,终于入围国家图书奖。他的文字一贯是触目惊心的。 ——《洛杉矶时报》 ———————————————————————————— ● “多尔像科学家一样看待世界,却像诗人一样感受它们。他无所不知——无线电、珠宝、软体动物、鸟类、花卉、锁具、枪炮——他的语句那么优美,营造出一种过目不忘的场景,或者说是画面,永远牵着你想象不同的大事,比如:爱意、恐惧、残酷、善良。人性的各种展示触目惊心,布局大胆,细致感人。多尔的新小说是一部让你流连忘返、不能自拔、通宵夜读的作品,然后,你会到处游说朋友一睹为快——马上。” ——J·R·莫林格 《温柔酒吧》作者 ● “太高兴了!这本小说文字细腻,情节扣人心弦。值得讲给朋友听的故事……” ——弗朗西斯•伊塔尼 《失聪》作者 ● 这个故事的各条线索完美结合,情节严谨得仿佛一只古老的时钟。多尔的笔力和想象力是惊人的。我很久没有这样被文字吸引了。现在,那个故事仍然鲜活地出现在我的脑海里。 ——亚伯拉罕•维基斯 《斯通兄弟》作者 ● “《所有我们看不见的光》是一本令人赞叹的、史诗般的小说大作。安东尼·多尔出色地描绘了虚幻和亲密、海滩上的螺、行进中的军队、命运、真情、历史和那些颠覆这一切、让人屏住呼吸、难以忍受的时刻。” ——杰西•沃尔特 《美丽的废墟》作者 ● “对世界矛盾的谨慎探究;自然法则的魅力和战争带来的可怕的毁灭性结果;人性的脆弱和韧性;瞬间的永恒和时间的治愈力。正如文中锁匠制作的模型一样,书中词语精雕细琢,场景引人入胜。一部令人叹服和振奋的小说。” ——M•L•斯特曼 《大洋之间的光》作者 -

乐观者的女儿

本书是韦尔蒂的长篇小说代表作,获1973年度的普利策文学奖。小说发表那年作家已经69岁,可说是大师真正的成熟之作。 韦尔蒂所创造的角色受时间所支配,被过去的记忆所拖曳,不愿随着潮流向前迈进,她的描述手法有时颇具喜剧性。轻描淡写所产生的动人效果证明她的创作已达到炉火纯青的地步。 ——董鼎山 老法官麦凯尔瓦因眼疾做手术,虽然他一贯康健,又自诩“乐观者”,却在恢复过程中日渐沉默衰弱。老法官去世后,女儿劳雷尔和继母扶柩还乡,小城故人咸来吊唁,一时间闹哄哄,你方唱罢我登场。劳雷尔独自来到老屋,父亲和母亲的遗物把她带回到过去那段美好、幸福而又残忍的时光,让她忆起父母之间真切而复杂的感情,还有自己早逝的丈夫……回忆像春天般苏醒,像梦境般复原了。 -

修补匠

修补匠乔治临终时,他恍惚的神志摆脱了羁绊,开始在时光和记忆中游弋。他跨越漫漫人生的荒原,重返童年时代,并走进了几十年前突然出走的父亲的生命。 小说以诗意的语言状写微妙的生命经验和大自然在人心中的投影,它消融了读者和作者心灵间的隔阂,就像破开一坛陈酒的泥封,扑面而来的是新鲜醇美的自然、时间、记忆和灵魂的气息。 《修补匠》是一曲生命的赞歌,书中的来自新英格兰的父子历经痛苦和喜悦,终于得以突破生活的束缚,并向我们展现了新的感知世界和死亡的方式。 ——普利策小说奖授奖辞 它精细的触角掠过朴素人生粗质而丰富的内涵,让人一次次因深深的认同而颤栗,就像人生初遇这个绚丽的、难以捉摸的世界时的那种感觉。 ——玛丽莲•鲁滨逊,普利策小说奖得主 -

天空的另一半

“过去50年来,在世界范围内遭到杀害的女孩,比整个20世纪死于所有战争的男性还要多。仅仅因为她们的性别。” 在普利策新闻奖得主尼可拉斯·D.克里斯多夫和雪莉·邓恩夫妇这对有丰富联合报道经验的记者伉俪的带领下,我们在本书中去亚非拉国家做了一次长途冒险旅行。在那里,我们看到性别歧视、性暴力、厌女价值观、家庭暴力、处女情结等现象,让女性犹如仍置身在18、19世纪的炼狱。我们也看到那里的女性进行了艰苦卓绝的抗争,以及如何一点小小的帮助就能改变她们的命运。 通过这些故事,作者向我们展示了女性的生存困境,整个世界对此困境的态度,以及女性身上自我觉醒的力量。她们将绝望化为希望,勇敢争取生命尊严。 本书以人物故事为线索,佐以大量的数据,没有局限于对女性遭遇的报道,还展示了社会、经济、文化、心理等多维度的思考。同时,本书也为那些想为世界尽一份力的人们提供了切实可行的参考。 -

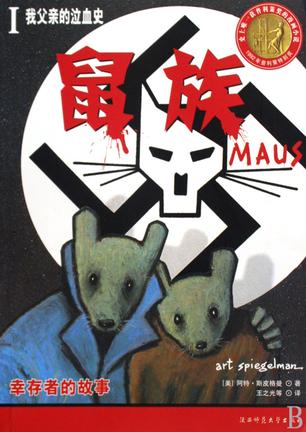

鼠族(一、二部)

史上惟一获得过普利策奖的漫画作品 当记忆陈旧的阀门被打开,显露的,仍是无法直面的黑暗… 中年漫画作家斯皮格曼生于二战后的美国,尽管声名显赫,却有着不为人道的沉郁往事。他被当做母亲自杀的罪魁,是永远超不过已故兄长的失败小弟,他和不近情理的父亲之间的隔膜犹如坚冰。然而在一个下午,父亲终于将紧锁多年的回忆敞开。就这样,我们随同老斯皮格曼跨越整个三四十年代,去经历追捕、逃亡、隔都、集中营……还有,人性的变迁。这不是一个人的经历,甚至也不是整个犹太民族的命运,而是全人类的伤。在无可抵抗的强权面前,人要么选择死亡,要么毁灭生活。 阿特·斯皮格曼,美国最深刻的漫画作家,独特的粗粝画风及冷凝的语言,使之成为先锋派漫画的代表,耗时八年完成的《鼠族》是其最富盛名的作品,并于1992年获普利策奖。这是一场无声的胜利,木版画般的黑白画面,吝于修辞的冷静语气,却塑造出最震撼人心的感动。 1986年和1991年,《鼠族》上下册出版,这部作品讲述了阿特父母从纳粹大屠杀中逃生的真实经历。作品极尽震撼地描述了一段真实的悲惨历史:作者身为波兰犹太人的父母在纳粹德国统治波兰期间,所遭受的非人待遇和想尽办法逃生的悲惨经历,揭露了纳粹大屠杀的罪行。扣人心弦的故事,围绕阿特和他父亲令人神伤的关系展开。漫画笔触朴实,没有任何刻意营造的效果,但人物的心理纤毫毕现。语言平和、冷静,节奏张弛有度,然而这种回首过去的沧桑感却令人不寒而栗。图画中蕴含着强大的叙事潜力,意味深长,犹太人被描画成鼠,而德国人(纳粹)和波兰人则被描画成猫和猪,以拟人化动物为主角来表现沉重历史题材的做法,在当时引起了极大的轰动。这种用通俗的漫画形式表现沉重战争主题的独特风格使《鼠族》获得了极大的成功,迄今为止,这部漫画在美国的销售量已达1800万本。 1992年,漫画小说《鼠族》获普利策大奖,从而大大提高了连环漫画在公众视野中的地位,他本人也成为备受人们赞赏的尊敬的作家、艺术家。《鼠族》给作者带来的荣誉还有:古根海姆研究员基金,全国书评家提名奖。 -

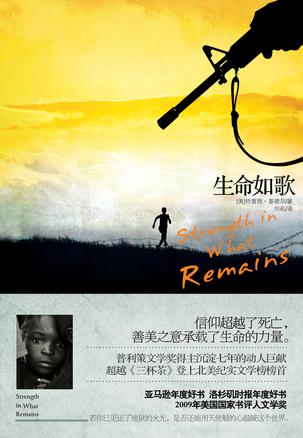

生命如歌

若你已见证了地狱的火光,是否还能用天使般的心温暖这个世界 亲人,家园,梦想,安身立命的一切…… 德奥的整个世界被一场席卷布隆迪和卢旺达的大屠杀彻底粉碎。六个月残酷的逃亡,死神无处不在,放眼所见只有血红的天地和成山的尸体。机缘巧合之下,德奥身无分文地来到了纽约。他无法与人 交流,他语言一窍不通,但他却从未忘记微笑,从未放弃自己的梦想。他尽最大努力去做任何与医学有关的事情,心心念念想要在支离破碎的祖国建立医院。 他知道自己还有温暖的心,他依然想用自己微不足道的力量温暖这个世界…… -

奥丽芙·基特里奇

《大方》创刊号口碑佳作《药店》全本 一部易读而难忘的大师级杰作 关于孤独 关于悲伤 关于爱 荣获美国文学最高荣誉普利策小说奖 《今日美国》《华盛顿邮报》《华尔街日报》等多家媒体“年度好书” 海岸,平静的克劳斯比小镇,脾气暴躁的奥丽芙·基特里奇有一个“好好先生”式的丈夫和一个与她日渐疏远的儿子,生活看上去水波不兴,却有股股暗流涌动。 在镇上,奥丽芙也有意无意地充当了其他人生命中的过客:一个想自杀的忧郁青年,一个患上厌食症的年轻女孩,一个数年如一日在酒吧弹琴的未嫁女子……这些怀着饥饿、揣着梦想的人们,在欲望与寂寥之间挣扎徘徊。她冷眼看待这个世界,也分外清醒地咀嚼着人生的孤独和难堪。 作者以极富张力的笔触探索了作为生命底色的种种矛盾与悲哀,却也揭示了人生中毕竟抹不去的温柔与希望。 行文雅致,不断累积的情感深具震撼力,女主人公奥丽芙直率、有缺点但十分迷人。——普利策奖授奖辞 作品探寻的主题是世人对彼此微乎其微的了解,为了得到自己所求而奋不顾身的努力,还有微末事物中蕴含的救赎力量。——《人物》 -

时时刻刻

弗吉尼亚•伍尔夫,受严重的精神衰弱症影响,正在构思她的新作《达洛维夫人》; 克拉丽莎,二十世纪九十年代纽约的出版编辑,被诗人好友托马斯称为“达洛维夫人”,她为托马斯举办了一场晚会,当晚却目睹了托马斯跳楼自杀; 布朗太太,二战后住在加州的家庭主妇,《达洛维夫人》的读者,渴 望摆脱索然寡味的生活。 三个女人的一天,构织成一部关于人的失落、绝望、恐惧、憧憬和爱的作品。坎宁安凭借三人之间的微妙联系,将三个时代的并置于同一时间维度里,通过平行叙述来思考女性的价值、生活的本质。 ———————————————————— 一位美国作家展现美国生活的杰作。——普利策奖颁奖词 丰富、优美的场景相互连接……这是一部精湛的成功之作。这本书另一个巨大的成功还在于,他让读者相信,深刻共享伟大的文学作品的思想是可能的,文学能向人们展示如何生活,以及应该向生活要求些什么。——《出版人周刊》 《时时刻刻》是一本能提升境界的书,坎宁安的写作精彩绝伦。——《星期日独立报》 引人入胜,充满想象力和人性的关怀。——《观察者》

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友