欢迎来到相识电子书!

标签:国际关系

-

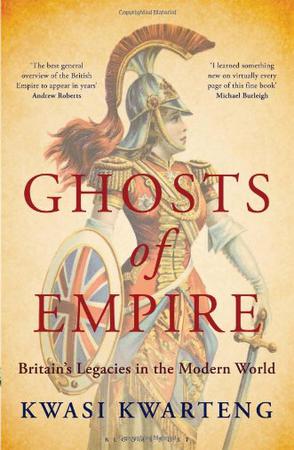

Ghosts of Empire

The British Empire was the creation of a tremendous outpouring of energy and opportunism, when the British were at their most self-confident, and the wealth they gathered was prodigious. At its heart lay a sense of the rectitude of the British way of life, meted out to vast swathes of the rest of the world without let or hindrance. Yet, as this book shows, the empire was not formed by coherent policy, and its decline reflected this: its later years were characterised by a series of accidental oversights, decisions taken without due consideration for the consequences, and uncertain pragmatism. Many of the world's trouble spots are those left behind by the chaotic retreat of empire, and its ghosts continue to haunt today's international scene. The problems the empire encountered have still not been resolved and in Iraq, Kashmir, Burma, Sudan, Nigeria and Hong Kong new difficulties have arisen which continue to baffle politicians and diplomats. This powerful new book addresses the realities of the British Empire from its inception to its demise, questioning the nature of its glory and cataloguing both the inadequacies of its ideals and the short-termism of its actions. -

国际政治中的知觉与错误知觉

为什么国家原本可以维持和平,却走向了战争?为什么国家原本可以合作,却选择了冲突?为什么国家间的敌意如此容易升温,而友谊却如此难以维系?在《国际政治中的知觉与错误知觉》一书中,美国哥伦比亚大学政治学教授罗伯特·杰维斯从认知心理学角度对这些国际政治的重大问题做出了解释。他认为,为了追寻战争和冲突的原因,不仅要分析国际体系和国家体制,而且要研究决策者个人的认知心理,探寻决策者知觉形成的原因,分析错误知觉可能产生的后果。 -

国际关系史(全套共十卷)

国际关系史所涉及的研究领域极为广 -

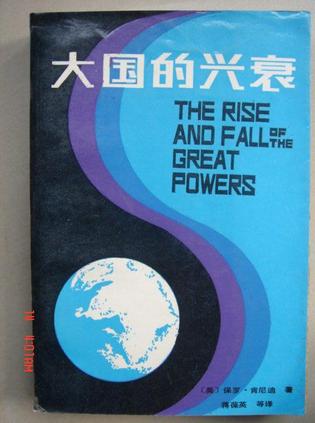

大国的兴衰

本书总结了公元1500年以来大国兴衰的历史,论述的是近现代(即文艺复兴之后)的国家或国际力量,追述和阐明了自西欧建立“新君主国”和全球性跨洋国家系统以来,五个世纪中各大国的相互关系与兴亡盛衰。毋庸赘言,这将涉及大量战争,特别是那些对国际秩序有巨大影响的、由大国联盟进行的大规模长期战争。但是,这又不完全是一部军事史,它也追溯公元1500年以来世界经济力量对比的变化;但它也不是一部经济史,本书重点是描绘国际体系中的一流强国在励精图治、富国强兵过程中经济与战略的相互影响。并对“今后世界政治的格局”作了预言。当中国准备在21世纪“和平崛起”之际,这本书显然是很值得国人一读而再读的。 这是一部广泛论述国际政治、经济、军事外交和历史的巨著。作者反思五百年来世界各大国兴亡盛衰、成败得失的经验教训,强调经济和科技的发展是社会发展的基础,经济力量是军事实力的后盾。大国兴起,起于经济和科技发达,以及随之而来的军事强盛和对外征战扩张,大国之衰,衰于国际生产力重心转移,过度侵略扩张并造成经济和科技相对衰退落后。 本书视野开阔,资料丰富,论证有力。自1987年面世之后,震荡美国政界、学界,受到国际社会广泛关注,是一部颇有争议的畅销书。 -

现代战略的缔造者

本书关于战略思想和战略实践的阐述涵盖整个现代历史:从马基邪念维利开始,历经古斯塔夫斯·阿道弗斯、腓特烈大帝、华盛顿和汉密尔顿、拿破仑、克劳塞维茨、马克思和恩格斯、老毛奇等统帅、大国务家或大思想家,直至在缔造20世纪战争和国际政治史上起了特别突出作的那些政府领导、军队统帅、革命运动领袖和战略理论家。 本书汇集的各篇文章具有广阔的政治和大战略视野,表明和平与战争的密切交互作用,显示社会与其军事体制和政策的联系;“然后,战略思想是贯穿所有这些论文的红线。它们探索了自文艺复兴时期以来,文人武将们关于社会的军事资源之最有效应用的思想:可得的、或者潜在地可得的战斗力如何能被用于最佳目的”。 -

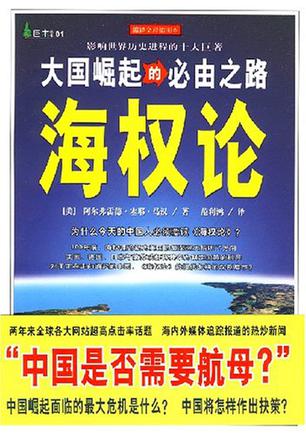

海权论

《海权论》中的理论是一种主张拥有并运用具有优势的海军和其他海上力量,去控制海洋,以实现己方战略目的的军事理论。也有人译作“海上实力论”。 这一理论是美国海军理论家马汉于19世纪末期创立的。他毕生从事于海军事业和致力于海军理论著述,有著作20部。其重要著述《海权对历史的影响,1660~1783》(1890)、《海权对法国大革命和帝国的影响,1793~1812》(1892),确立了海权论的基础。作者在其著作中,分析研究了英国同荷兰、西班牙、法国等海军强国为争夺海洋霸权而进行的多次海战以及美国独立战争中的海战,阐明了海权对这些战争的胜负,对有关国家、殖民地和海上贸易所具有的重大影响及作用。至1911年,马汉又写成《海军战略》一书,形成了他的海军理论体系。 马汉的海权论认为,以贸易(指商品输出)立国的国家,必须控制海洋。夺取并保持制海权,特别是与国家利益和海外贸易有关的主要交通线上的制海权,是国家强盛和繁荣的主要因素。要夺取和保持制海权,必须具有占优势的海上实力,即强大的舰队和商船队以及发达的基地网。他从战略角度分析了一国的地理位置、自然环境、领土范围、人口数量、民族性格和政府政策(包括发展海上实力的政策)等因素对海权的影响,提出海军战略就是在平时和战时建立并加强海上实力,以实现国家的战略目标。他认为,夺取制海权的方法是舰队决战和海上封锁,而要完全夺得制海权,只有通过舰队决战。他强调集中兵力,把集中兵力视为基本的作战原则和贯彻海军战略的主要手段。他主张美国应建立强大的远洋舰队,首先控制加勒比海地区和中美洲地峡,尔后进一步控制其他海洋。还主张美国在太平洋同其他列强实行“合作”,以获取利益,并争夺中国市场。 马汉的海权论,是在美国资本主义开始进入垄断阶段时产生的,它适应了美国垄断资本重新瓜分世界的政治需要,成为当时美国政府制定海洋政策和海军发展政策的理论依据,并对其他海军强国的海洋战略发生重大影响。 -

理解国际冲突

序/1 前言/1 第一章世界政治中存在着永久的冲突逻辑吗? /1 什么是世界政治? /3 伯罗奔尼撒战争/15 道义问题和国际政治/24 第二章20世纪重大冲突的起源/40 国际体系和原因层次/40 反事实推理/61 第三章均势与第一次世界大战/70 均势 /70 权力 /71 第一次世界大战的起源/82 第四章集体安全制度的失败和第二次世界大战/102 集体安全制度的兴与衰/102 第二次世界大战的起源/112 第五章冷战/134 威慑和遏制/135 有关冷战的三种思路/136 罗斯福的政策/139 斯大林的政策/140 冲突的阶段/141 分析的层次/149 美国和苏联在冷战中的目标/152 遏制/153 冷战的发展/154 冷战的结束/156 核武器的作用/162 第六章干涉、制度以及地区与族群冲突/182 族群冲突/183 干涉与主权/187 国际法和国际组织/197 中东的冲突/208 第七章全球化和相互依存/228 全球化的各个方面/229 相互依存的概念/235 石油政治学/248 第八章信息革命、跨国行为体与权力分散/259 权力和信息革命/259 跨国行为体/268 信息和国家间的权力 /276 第九章新的世界秩序? /289 有关未来世界的各种构想/289 新的世界秩序? /303 书摘 国家利益的界定 不管政府类型如何,“国家根据国家利益行事”。这种说法一般来说是对的,但是我们首先要知道国家是如何界定自己的利益的,否则的话,它是毫无意义的。现实主义者声称,由于国际体系的制... -

理解国际冲突与合作

注意内容为英语 -

大外交

纵观近三百年的历史,从现代国家制度之父红衣主教黎塞留,到罗斯福、斯大林;从德国的统一、德国的两次战败,到战后冷战的开始与结束;这本由亨利·基辛格著,顾淑馨、林添贵译的《大外交(修订版)》旁征博引地论述了权利的均衡与外交的艺术塑造了我们这个世界的格局。 亨利·基辛格凭借其致力于国际事务的经验,运用丰富的历史知识及智慧幽默的文笔,描述了世界外交史上的重大事件,分析了各国外交风格的差异,重点揭示了美国外交政策的思想渊源。《大外交(修订版)》是一部了解近现代世界史的必读之作。 -

国际政治理论

本书为“东方编译所译丛”之一。肯尼思.华尔兹的《国际政治理论》一书从国际体系出发,在分离和还原的工作基础上,建构了国际政治的系统——结构研究框架,从而提出了华尔兹著名的“结构现实主义”理论。在这一理论中,通过精简和细致严谨的推演,华尔兹为我们呈现了国际社会中各行为体的位置以及互动关系。并且指出各行为体的活动是由国际结构所呈现的压力所决定的。本书是当代国际政治领域影响最大的一部著作之一,也是引用频率最高的著作之一,已成为国际政治领域的经典著作。 《理论》一书共分9章。第一章阐述了理论究竟是什么,以及演绎理论较之归纳理论的优点。第二、三、四章批评了还原主义方法为什么不能够解释国际政治结果,第五章阐明政治结构是如何产生的,第六章考察了无政府状态的特性以及国家在系统中预期的可能变化,第七、八、九章则对国际政治的结构理论进行检验,这三章比较了不同的国际系统,并对系统结构发生变化时,行为与结果会有什么样的差异进行了阐述。按照作者所言,本书试图解决三个问题。第一,试图对已有的重要国际政治理论进行批判性考察;第二,力图建立一种新的国际政治理论;第三,对新建立的理论进行检验。 -

和平与战争

本书包括理论、社会学、历史和人类行为学四个部分。阿隆在本书中提出了有别于一般国际关系理论的综合性概念框架,包括战略与外交,权力与手段,国家对权力、观念和荣耀的目标追求,国际体系的力量格局,国际体系的同质性与异质性;深入考察了地缘政治、人口、经济制度、政体、人的本性等各种物质和社会因素影响对外政策的多种方式;对二战之后,特别是冷战、核时代和全球历史条件下的国际关系特征进行了全面和权威的解读;并对国际关系的伦理、战略以及人类对和平的追求进行了理性而又深刻的探寻。雷蒙•阿隆本人在书中表达了自己写作这部巨著的意图:“我的目标,是充分理解政治组织化的共同体之间的关系所隐含的逻辑。围绕理解而进行的全部努力以一个问题而告终,这一问题将决定人类的未来。” 哈佛大学知名的历史学者斯坦利•霍夫曼如此评价:雷蒙•阿隆的《和平与战争》(1962)一书,写下了迄今为止最全面彻底、最令人信服的国家间政治理论。他在提醒读者政治的非道德性的同时,并没有忽视或可称之为康德的哲学维度,忽视和平的道德必需与国家间“战争状态”的现实之间的紧张关系。 -

西方国际关系理论经典导读

《西方国际关系理论经典导读》选取西方国际关系理论名著中的重要部分和经典论文,力求将精华之精华呈现给读者。《西方国际关系理论经典导读》介绍了现实主义、自由主义、建构主义、批判理论与后现代主义等流派的核心思想和理论体系。所选文章包括摩根索、沃尔兹、基欧汉、温特、沃勒斯坦等大家之作,他们的思想不仅对理论演进产生了经久不衰的影响,也是推动理论革命的精神动力。 《西方国际关系理论经典导读》不仅可以作为国际关系专业学生的基础理论教材,也可以作为一般读者了解国际关系理论的入门读本。 -

国家间政治

本书是西方国际关系理论中现实主义学派的经典之作。正如副标题“权力斗争与和平”所标示的那样,论著旨在揭示国际政治的本质——权力斗争,并探索缔造世界和平的途径。作者阐释了作为其理论核心的政治现实主义六项原则,指出国际社会中的各个国家为自身的权力和利益而斗争;在现存的国际体系中,只有通过讲究艺术的传统外交手段达成国家间的妥协与和解,才能为形成一个有中央政府权威的世界国家以缔造普遍和平铺平道路。 -

20年危机

爱德华·卡尔是当代国际关系现实主义理论大师,《20年危机(1919—1939):国际关系研究导论》是卡尔的代表作。在这部著作中,卡尔将国际关系思想划分为理想主义《乌托邦主义》和现实主义两大流派,分析了两次世界大战这间的国际局势,批判了当时占据主导地位的理想主义,阐述了现实主义的国际政治理论。书中提出的基本论点,诸如国际体系处于无政府状态,权力在国际关系中具有重大的作用,国家之间存在根本的利益冲突等,都成为现实主义国际关系理论的核心命题。《20年危机(1919—1939):国际关系研究导论》是里程碑式的经典理论著作,引发了国际关系学的第一次学理论战,为第二次世界大战之后现实主义的发展奠定的基础。至今,这部著作仍然是国际关系专业学生和学者的必读书。 -

大国的崛起

《大国的崛起》威尔士以他开阔的视野,明快简洁的笔调将一部世界强国从成功走向辉煌的历史有条不紊地展现在读者的面前。这部经典著作,不仅具有非凡的吸引力,也具有非凡的价值。字里行间充溢着生命的活力与激情,让人们可以清晰地看到时间的足迹。明显地感受到世界历史的脉搏。 在威尔士看来,世界强国的崛起都有着各自的方式,它们之间有一些东西是相同的,如勇敢进取的精神,宽容大度的心态等。威尔士的这部著作所揭示的已经不是简简单单的一段段历史,对于世界强国走向辉煌原动力的追问和探究使这部著作具有着非凡的吸引力和极高的学术价值。正如人们所看到的那样,他试图以平直的方式,向人们展示了世界强国的政治、社会和经济组织的发展历程。对于人类辉煌文明的顶礼膜拜,使他的文字充满了活力,饱含着激情。 -

牢墙内的巴勒斯坦

《牢墙内的巴勒斯坦》内容简介:继2005年出版《我们濒危的价值观:美国道德危机》之后,2006年卡特又出版了《牢墙内的巴勒斯坦》,在美国社会引起更强烈的反响。在书中,卡特讲述了中东历史和他个人与该区域主要政治人物打交道的经历,其中透露出诸多鲜为人知的内幕。卡特曾以总统身份促成埃以和约,长期介入中东事务,并在2005年应邀前往巴勒斯坦观察选举,因此对中东流血冲突的根源、以阿长期对峙的症结、巴勒斯坦人面临的困境以及目前这些问题的解决,有非常深入的认识。 卡特坦言,美国政府近七年没有在中东和平进程中发挥积极作用,以致情况不断恶化;以色列如果想达成持久和平,必须以巴勒斯坦人享有公平待遇和尊严。 他一针见血地指出,以色列违反联合国决议,继续占领阿拉伯领土,压迫巴勒斯坦人,推行种族隔离制,不接受《国际和平路线图》,动乱的中东不会有持久的实质性的和平。 《牢墙内的巴勒斯坦》内容翔实,条理明晰,书中表述的观点公正持平,非常具有说服力和启发性。作者殷切期望圣地的和平,其对受压迫者的同情,以及说真话的勇气,令人敬佩。 -

外交案例

外交案例,ISBN:9787300087580,作者:吴建民 著 -

午夜将至

《华盛顿邮报》《圣路易斯邮报》年度最佳图书 1962年的10月正值冷战的高峰,美利坚合众国和苏维埃社会主义共和国联盟相互扞格,几近核冲突的边缘,而其焦点就在于如何处置古巴境内的苏联导弹。《华盛顿邮报》资深记者迈克尔•多布斯的这部“编时史”作品,记录了这几个紧张的日子里的时时刻刻,揭示出我们曾经离世界毁灭是多么近在咫尺。 本书首次披露的如下内容均扣人心弦,包括赫鲁晓夫企图摧毁美国关塔那摩海军基地的计划;古巴境内的苏联核弹头的处理办法;以及一架迷路至苏联上空的U-2侦察机的精彩故事,而彼时正是导弹危机升级至顶峰的时刻。 《午夜将至》的笔触尽管犹如一本惊险小说,但它对这段被小阿瑟•施莱辛格称作“人类历史上最为危急的时刻”的描述参考了最详尽的研究材料,同时还是这场古巴导弹危机的定调之作。 “精彩非凡……情节扣人心弦,堪比任何小说。多布斯真是位无懈可击的学者和记者。” ——《基督教科学箴言报》 我本以为关于古巴导弹危机的书已经写到头了,可这本写得真好。 ——马德琳•奥尔布赖特,前美国国务卿 “本书发人省醒……洞见颇丰,必将改变专家对待这段历史的看法,亦将对新一代有所教益。” ——理查德•霍尔布鲁克,《纽约时报书评》 “对导弹危机的描述引人入胜,分秒入微。同样的题材无出其右者。” ——法里德•扎卡里亚,《后美国世界》作者 -

伊拉克:借来的壶

“借来的壶”出典自弗洛伊德有关释梦的笑话。有这样三条陈述:第一,我从未借过你的壶;第二,我已将它完好无损地归还于你;第三,当我从你那儿把壶拿来的时候,它已经破损。如此前后矛盾的论据,只是为了否认一个事实——载还给你的,乃是一把破壶。 齐泽克认为,美国为出兵伊拉克寻找理由,其逻辑与上述笑话如出一辙。他并声明,本书并不是关于伊拉克的,这场战争也不是关于伊拉克的,而是关于我们大家的。作者通过引证弗洛伊德关于“借来的壶”的论述,分析在攻打伊拉克的问题上的前后矛盾和漏洞百出,揭示了逻辑混乱的叙述所掩盖的背后真相。虽然美国攻打伊拉克的战争的话题已经渐趋渐远,但并不意味本书的论题已经过时,因为伊拉克战争标志着新的国际政治秩序,以及国际政治游戏规则的改变。本书作者齐泽克与以往一样,语不惊人死不休。 -

这才是美国

整整十七个月,伊恩·菲士拜克上尉费尽心机,仍未能使其上司关注他所目睹的在伊拉克和阿富汗不断发生的虐囚行为。当他终于决定向参议员约翰·麦凯恩揭发此事时,他提出了一个美国在二十一世纪面临的中心问题: 我们是直面危险和不幸以维护理想呢,还是在牺牲的幌子下退缩,放弃保障个人权利的承诺?我的回答很简单。如果我们在不幸和挑衅面前放弃理想,这就意味着我们从来就没有真正拥有那些理想。我宁愿战死也不愿放弃哪怕是一丁点的“美国”理念。 但此理念究竟为何物? 乔治·W.布什以美国价值观——自由和民主的名义发动了伊拉克战争。国内外对他的批评也是基于价值观,攻击其欺骗了整个国家,发动了一场非正义的战争。美国所恪守的价值观到底是什么? 在《这才是美国》一书里,著名的外交政策研究专家安玛丽·斯劳特女士优雅而又富有激情地阐述了美国立国的基本原则: 自由,民主,平等,正义,宽容,谦卑和信仰,大胆展望了一个在国内外都能恪守其价值观的美国。

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友