欢迎来到相识电子书!

标签:昆曲

-

普天下有情谁似咱

本书是著名昆曲艺术家汪世瑜先生谈论青春版《牡丹亭》的创作历程。包括青春版《牡丹亭》创作始末,青春版《牡丹亭》的演出盛況,导演青春版《牡丹亭》的心得,青春版《牡丹亭》之学、演、教,《牡丹亭》之“三情”,以及对《牡丹亭》主角杜丽娘与柳梦梅,同其他配角的分析。最后是青春版《牡丹亭》演出成功后的思考。 -

牡丹亦白(平裝版)

:::內容簡介::: 台上一齣戲,台後也開著戲,一部寫著演員真實生活的戲碼。 外人,是看不見演員這般台後風光。 對演員而言,後台不需要風光,只要休息,只要安靜。 上台前,需要定下神來,醞釀這股力量。 有人口念台詞,捻手擺姿。 有人盤腿入定,與劇中人物神交。 有人對鏡子照了又照,不知是戀著劇中人還是鏡中人。 走道上,不時傳來尖吭的吊嗓聲,咿、咿、咿的拉著,吊嗓子! 青春版牡丹亭一路巡迴在各大劇場演出以來已經近一百場,走過台灣、香港、澳門、中國、美國等各大劇院的演出,文學家白先勇這股「美」的力量所造成的崑曲熱風靡四射,將崑曲演出與欣賞的藝術熱點帶到歷史的新據點。此時,震撼了戲曲界,也牽動了東方與西方文化的連接。擺盪、重整,形成一股莫名的力量 ,這股使命,召喚著許多社會菁英人士參與投入,沒有請帖,只有白先勇發出「美」的召喚。 攝影師許培鴻在白先勇的大力支持下,歷經三年的創作累積,萃取出一份最細緻的青春版牡丹亭後台創作。這份影像集,每一張照片都是感動,有故事的,從小演員到主角,從化妝到貼片,從舞台搭設到拆台,從演出到閉幕,每個畫面都傳達著一個故事。 如果每位演員都代表著一齣戲,那麼後台也同時進行著許多戲碼,活生生的戲。而三年,不算長,但是三年祇紀錄一部戲,那可是一部人生大戲。台上、台下風光,每個畫面的捕捉,盡是期待與等待的成果。每個角落都期待的未知以驚嘆出現,然而,畫面不會重覆,只有唯一。 -

张充和手抄昆曲谱

《张充和手钞昆曲谱》是目前所出版过的最全的张充和手抄曲谱。珍藏本绢面带函套,扉页贴有张充和先生亲笔签名、钤印的字纸,全书以宣纸精印,经折装,一函十折,以宣纸印刷张充和用小楷精心缮写的昆曲工尺谱,是作者书法艺术、昆曲艺术两大成就的完美结合,共收录《学堂》、《游园》、《惊梦》、《拾画》、《叫画》、《硬拷》、《折柳》、《阳关》、《惊变》、《闻铃》、《哭像》、《弹词》、《活捉》、《寄子》、《纳姻》、《思凡》、《芦林》、《咏花》、《金瓶梅中所唱曲》等曲谱,书中附赠《张充和昆曲选萃》、《张充和笛韵选萃》唱片两张,和书签两枚。 -

昆曲《牡丹亭》全本(简谱版)

《昆曲 全本(简谱版)》内容简介:昆曲是距今有近七百年的古老的剧种,昆曲产生于元末明初之际(十四世纪中叶),它与起源于浙江的海盐腔、余姚腔和起源于江西的弋阳腔,被称为明代四大声腔,同属南戏系统,因其产生于江苏昆山一带,故名为“昆山腔”。昆曲具有完整的表演体系,它的声腔对其他剧种有深远的影响,被称为“百戏之祖”。 -

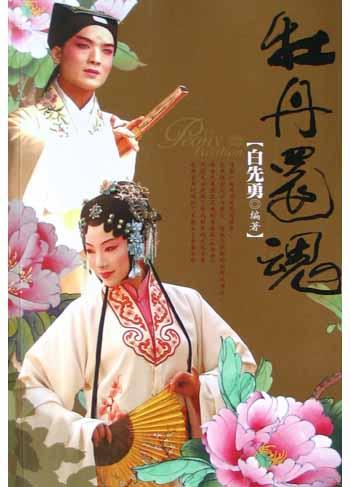

牡丹还魂

二○○四年五月份,由白先勇领衔制作的全本昆剧“青春版”《牡丹亭》,在号召两岸文化精英戮力投入下,于台湾、香港与苏州首度公演,精心的编演、悠扬的乐舞以及融入现代剧场风格的新美学表现,引发热烈回响与激荡,堪称《牡丹亭》演出史上完美结合文学与舞台、传统与创新的一次划时代演出。 这本完整介绍《牡丹亭》还魂历程的美学经典,以多元的角度、丰富的资料,呈现青春版《牡丹亭》的创作精髓与精辟评论,以彰显这次演出所象征的历史价值,以及数百年的古老戏曲文化,如何脱胎换骨、还魂重生,再现璀璨风华。全书从白先勇自述催生青春版《牡丹亭》而圆梦的心路历程起始,并由摄影家许培鸿提供精彩的现场演出记录,传神捕捉舞台上瞬间成永恒的美丽影像与动人情节,男女主角俞玖林、沈丰英以及编导、舞台制作团体,也首度发表参演体验与感想,最后则收录两岸三地文化界的评论赏析,以期为这次重要的演出留下真实美好的回忆与文化传承的记录,并引领更多读者领略昆剧艺术的绝美、精致与感动。 -

昆曲六百年

据电视纪录片《昆曲六百年》补充、汇编而成。 -

桃花扇(四大名剧)

本剧与《西厢记》、《牡丹亭》、《长生殿》一起被誉为"四大名剧",它们体现了我国古代戏剧作品的最高成就,具有极大的文学艺术价值。本书有久负盛名的岳麓出版社出版,同《西厢记》、《牡丹亭》、《长生殿》一起构成四大名剧系列。本书据兰雪堂本、西园本、暖红室本、梁启超注本互校,包装精美、错误率极低,是戏曲爱好者阅读、收藏之佳品。 如果有人问,我国古代最优秀的剧作是哪几部?我们可以毫不迟疑地回答:应是《西厢记》、《牡丹亭》、《长生殿》和《桃花扇》。 以历史为题材的《长生殿》,是在王朝兴亡的背景下,展示杨李的爱情生活,那么,稍后于它的《桃花扇》,则是一部“借离合之情,写兴亡之感”的历史剧了。 《桃花扇》的作者孔尚任,生于1648年,山东曲阜人,孔子的六十四世孙。孔尚任于青少年之际,正值明清易代,战乱频仍。他目睹山河破碎,曾想隐居不仕。但后来清政权逐渐稳定,他也改变了初衷。当康熙皇帝到曲阜祭孔,他被选为御前讲经人员,受到皇帝赏识,以后奉召到京任国子监博士。跟着,被派往参加治河工作,在江南一带流连四五年之久。 在江南,孔尚任了解到人民的疾苦,结识了许多明朝遗老。凭吊过故国文物,思想上又起了激烈的变化。本拟在宦海扬名的他,陷入了深沉的反思之中,他回京后写出的《桃花扇》,正是经过体验反复思量的产物。 孔尚任为什么要创作《桃花扇》呢?他在《桃花扇·小引》中说得十分明白。这就是通过“场上歌舞,局外指点”,让观众“知三百年之基业,隳于何人?败于何事?消于何年?歇于何地?”达到“惩创人心,为末世一救”的目的。换句话说,孔尚任是要表现南明亡败的过程,总结历史的教训。 如何总结南明亡败的教训呢?出身于地主阶级、深受儒家封建思想影响的孔尚任,不可能全面、准确地分析南明的败亡的原因;受过清朝恩泽,而且处在民族问题上诸多讳避时代的孔尚任,也不可能秉笔直书满洲铁骑对江南的蹂躏。根据他的认识水平,他只能看到南明的灭亡,主要是因为福王任用了权奸。“权奸者,魏阉之余孽也;余孽者,进声色,罗货利,结党复仇,隳三百年之帝基者也。”(见《桃花扇·小识》)因此,《桃花扇》虽涉及农民起义问题,但态度是错误的;也涉及民族斗争问题,但笔调是隐晦的。孔尚任只把一腔怒火,尽情向马士英、阮大铖之类的权奸发泄。整个戏,也只围绕着马、阮和复社文人以及平民大众的冲突而展开。不过,话也说回来,权奸误国,的确是促使南明复灭的重要原因。作者虽然没有全面地反映出历史的面貌,把握住社会的主要矛盾,但是揭露出当时存在的尖锐的社会问题,提出了足以发人深省的历史教训。 南明兴亡,时间虽短,但也头绪万端,如果在舞台上一味罗列史迹,势必如断烂朝报,使观者味同嚼蜡。孔尚任则以李香君、侯方域的故事为经,以广阔的社会生活为纬,交织成南明时代的历史图景。用他自己的话说,就是以侯、李定情的一柄扇子,牵动整个时代,“南朝兴亡,遂系于桃花扇底”。 《桃花扇》一开始,便写复社领袖之一的侯方域,在南京流连诗酒,爱上了江南名妓李香君,可是阮囊羞涩,两袖清风,无法如愿。那时候,阮大铖也在南京闲居,正受到复社文人围攻排斥,狼狈万分。为了讨好复社诸人,改变不利的处境,他拿出金银财物,请杨龙友赠送给侯方域,以便俟机拉拢。侯方域不晓得袖里乾坤,欣然接受杨龙友的馈赠,梳拢了李香君。 侯、李的爱情也和当时的党派斗争联结在一起了。 -

画说昆曲

《画说昆曲》包括单刀会·刀会、窦娥冤·斩娥、琵琶记·描容别坟、荆钗记·上路、牧羊记·望乡、跃鲤记·芦林、绣襦记·教歌、浣纱记·寄子、宝剑记·夜奔、南西厢记·佳期等昆剧名曲选段。 -

中国昆曲地图

《中国昆曲地图》是16世纪中国城市最流行的戏剧,是市民阶层喜闻乐见的娱乐。如此靡丽,却又生机勃勃。如今昆曲就像蛰伏了500年后得以还魂重生,当苏州才子刘建春在苏州大学的尊师轩聆听清唱,当青年报人姜浩峰来到北大的百年讲堂,他们发现的正是这样的景象。走遍中国,苏州、上海、南京、杭州、昆山……两位作者带我们走进一个唯美的梦。 -

蓝花布上的昆曲

“蓝花布”指的是指蓝夹缬,即用木版印染的蓝花布。蓝夹缬是唐代彩色夹缬的存传。唐代的夹缬曾经是皇室赠送外宾的国礼,至今大英博物馆、正仓院等世界一流博物馆,仍珍藏有中国唐代夹缬碎片。元明后,夹缬仅以单色——蓝夹缬传世,且仅在东南部的浙江温州地区保存下来。蓝夹缬在温州地区仅用做被面,每件上印着16片当年盛传于当地的戏曲纹样,多为昆曲。作者经过五年的田野调查,收集数千件老蓝夹缬,并掌握了大量一手材料,在书中以夹缬戏曲图案为依凭,说图,说戏,说工艺。 -

走进牡丹亭

昆剧以丝笛为其吹奏,高山流水,青山招手,绿水环绕。将所听,所见,所闻的流溢华彩的奏和萧瑟秋风的悲凉糅进了每一个黄昏与黎明。演绎不尽的是愁绪,是凋零,错错落落的是霓裳,是灵魂。神态嫣然,妩媚娇态,伴着遥遥清梦的笛声在耳边荡漾。流泻着秋愁春思,这是余秋雨的《笛声何出》,何时余晖吟唱。凝露着带梦的冷香,这是蔡瑶铣的《走进牡丹亭》,蓦然惊醒,纷乱了一地残梦。阵阵音符里,可见代代春秋疾驶,层层波诡云谲,世间沧桑交替,历历人事枯荣……... -

京昆之美

《京昆之美》内容包括:水袖、大风吹、那些长胡子的人啊、原来姹紫嫣红开遍、又是一番红紫、卿家哪里、妹妹万岁、一声何满子、坐宫念白说程派、大人原来是小人、卿应怜我我怜卿、突然一朵莲花、男儿何不带吴钩、暗香浮动月黄昏、一别江山(一)、一别江山(二)、人间别久不成悲、长亭短亭之秘密的罐子、长亭短亭之千古一月…… -

醉眼优孟

本书由我国著名戏剧画家高马得先生的戏曲人物画和知名艺术家、作家许宏泉的赏析文字组成。收高马得先生创作的昆曲、京剧、川剧等戏曲绘画80余幅,每图一文,涉及戏曲、历史、演员、梨园掌故,春秋笔法、戏画话戏,透过人生看舞台,生动雅致。堪为当代图说戏曲的最佳读本。 高马得先生上世纪六十年代醉心于中国戏曲,遂以中国画形式描绘戏曲人物,笔墨简练洒脱,形象生动传神,情趣妙生,令人寻味。而许宏泉的文字老辣而又不失率真,说戏说画说人生,处处皆是真性情,亦庄亦谐,灵气逼人。 汪曾祺先生曾言,“我们可以称马得为‘画梦的人’”,人生如戏,戏梦人生。高马得和许宏泉,可以说都是与梦境交错并体悟着的“梦中人”。 他们对传统的怀想和景仰,也如一首动人的挽歌,是对过往的最真诚的纪念,这同样激动着今天的我们,与他们的思绪一起浮沉。 -

中国昆曲艺术

全书共约18万字,分为五大部分,从昆曲源远流长的春夏秋冬到古往今来的经典剧目,从生旦净末丑五大角色的星云流变到曲谱声律的舞台表演,600年来昆曲史上的风云盛事都在书中条分缕析地尽情展示。该书最后部分更见功力,中国昆剧史上所有大事无不一一记载。全书不仅内容细致、深入,全面而系统,具有严肃的学术性,而且文字清新流畅,又配以800多张精彩图片,使其图文并茂,具有极强的可读性和极深厚的艺术感染力。书中许多老照片都是第一次面世。陈砚秋、俞振飞以及继字辈、传字辈等众多名家大师的风采神韵都可由此窥视。 弥足珍贵的是,该书收录了如明代万历年间汤显祖在世时的《牡丹亭》木刻版珍本,清李翥冈抄本《昆剧全目》(同治内廷本)这样的海内孤本,其艺术价值不言而喻。另外,为便于外国朋友了解、欣赏中国昆曲,该书每部分还辅以简洁的中英文提要。 -

缀白裘(全六册)

《缀白裘》是清代乾隆苏州人钱德苍编选的戏曲选集,所选为当时戏班演出的最热门的剧目,其曲文和说白都是以演出本为依据,所以深受读者欢迎。此书1931年由汪协如点校整理,1940年和1955年两次再版,但此后再无刊印。此次应学术界急需,重刊出版。 清代刊印的戲曲劇本選集﹐收錄當時劇場經常演出的崑曲和花部亂彈的零折戲。書名《綴白裘》﹐是“取百狐之腋﹐聚而成裘”(李宸序)的意思。全書12編(集)48集(卷)﹐由錢德蒼根據玩花主人的舊編本增刪改訂﹐自乾隆二十八年至三十九年(1763~1774)陸續編成﹐並由他在蘇州開設的寶仁堂刊行。明代末年已有題為《綴白裘》的戲曲選本。據清康熙二十七年(1688)翼聖堂補刻﹑郁崗樵隱和積金山人同輯的《綴白裘合選》序言中記載﹐它最早是由“醒齋”編選的﹐以後出現過多種同名的選本。錢德蒼編印的《綴白裘》(新集)發行後﹐深受讀者歡迎﹐各地書坊不斷翻印﹐其他《綴白裘》刊本便逐漸被它代替﹐很少流行。 錢德蒼字沛思﹐號鏡心居士﹐生卒年不詳﹐曾應科舉不第。他性格豪放不羈﹐常流連於酒旗歌扇之場。王公貴人愛慕他的才華﹐欲延為幕賓﹐都被謝絕。他自稱“生計蕭條﹐窮愁益甚”﹐編選《綴白裘》是作為“口”之計(《求作白裘序啟》﹐寶仁堂刊《綴白裘》8編)。他在編輯本書時﹐常常自歌自詠﹐若醉若狂。由於他對戲曲的愛好和熟悉﹐使得這個選本具有演出腳本的特點。如第 7集(編)序言的作者朱祿建所說:“其間節奏高下﹐斗筍緩急﹐腳色勞逸﹐誠有深得乎場上之痛癢者。” 《綴白裘》收錄的主要是崑曲劇目﹐有80餘部作品的 400多個選出。每劇所選多寡不等﹐有多至26齣的﹐如《琵琶記》﹔也有僅收一齣的。明﹑清時期﹐蘇州戲曲活動極盛﹐從《綴白裘》中﹐可以看出當時這個地區崑曲演出劇目是相當豐富的。它以摺子戲為主﹐包括南戲和明﹑清傳奇作家的創作﹐有些在明代稱為“諸腔”(弋陽﹑青陽﹑太平﹑四平等腔)﹑“北腔”的劇目﹐也被崑曲吸收了。有些整本失傳了的作品﹐在這裡保存了零出。《綴白裘》還收錄總題為“梆子腔”的劇本30餘種﹐50餘折﹐所用曲調包羅很廣﹐有〔梆子腔〕﹑〔亂彈腔〕﹑〔西秦腔〕﹑〔吹調〕﹑〔批子〕﹑〔西調〕﹑〔秦腔〕﹑〔京腔〕以及時尚小曲等。當時這些“梆子腔”劇目已與“時調崑腔”同台演出﹐稱為“文武雙班”或“文武合班”。清初花部諸腔盛行﹐但劇本很少刻印流傳﹐幸賴《綴白裘》的收錄﹐才使今人得見部分曲文﹐其史料價值彌足珍貴。 -

中国昆曲二十讲

《中国昆曲二十讲》昆曲行腔优美,以缠绵婉转、清丽妩媚见长,秉承了优雅的美学传统,带有浓重的文人气息,一言一动皆温文尔雅。诗歌和音乐构成昆曲的灵魂,音乐美妙婉转,唱词充满诗意。 身为心理学教授,作者在欣赏昆曲时,极富创见性地借鉴了艺术心理学专业的诸多理论和概念,深具启发意义。本书用诙谐生动的语言,讲述了作者对昆曲的独特理解和深入研究,既是对昆曲及其相关知识的介绍,亦是作者研究赏析昆曲经历的记录。 -

昆曲古调

昆曲上承宋元传统,下开徽、汉、京剧先河。经过明末戏剧家们的辛勤耕耘,吸收南北戏曲、民谣之长,不断改革,名剧林立。后来发展为“家家莫提起,户户不提防”的状态,真正活在大众心上,丰富了人民的思维,塑造了无数圆雕式人物,起到了教科书的作用。 本着中华民族源远流长的爱国主义精神,浙江省文化厅高瞻远瞩,指导并信赖海宁市文化体育局,根据笔者人微言轻的推荐,奋战两年,邀请昆曲最后也是最大的专家周瑞深先生在91至93岁的高齡,总结漫长一生中有关编、演、作曲、说戏(中国戏曲导演方式)的经验,勉力完成了呈献给读者的这部由奇缘造就的奇书,盒装七部,包括汤显祖创作的《桃花扇》、《冬青树》全剧生旦净末的曲谱六种,附以周老自作自行谱曲的短剧三折及自作诗词曲集一册。保存古剧资料,供来哲研究排演参证,让七百年来前修的心血延绵一线。捧读两千页手稿,曲谱上的小字只有一粒芝麻大,笔笔不茍。两年忆写太艰辛,正是:万种豪情吐不出,一腔热泪涌温泉,温泉磨墨成书稿,文脉重延几百年! 周瑞深先生年十四,拜事昆曲名宿朱丽泉、李受章,兼习诗词。1932年,散步时闲哼曲自娱,为杭州行家潘怀素所闻,以为有可塑性,介绍到杭州市立中学拜温州人陈竺同门下深造。1946年,识名家许雨香、项远村,同组梅社,任干事。项氏教以曲谱、曲韵,渐通昆曲音乐。名票殷振贤教演《寻梦》一折。1956年,表兄吴甲原见其学有所成,写信介绍给浙江文联主席宋云彬,要求安排至专业部门工作,但未能成行。1979年,传字辈老艺人郑传鉴推荐周先生入上海昆剧院,费尽心力,亦未能成行。郑君为此人才难得而垂涕。 周先生用岳飞题材草成昆曲,20世纪80年代初赵景深教授快读后,取名《东窗记》。前述许雨香、项远村解放后均在北京工作,为北京昆曲研习所发起前辈。二老曾将此剧送俞平伯先生审读,俞老倡议调先生入京,但未能如愿。王传渠、郑传鉴、倪传铖、薛传纲等上海、苏州名家对先生甚为敬佩,理由是:懂工尺谱者北京仅有中国艺术研究院付雪漪先生,知七弦谱者更少。先生节衣缩食,走访长者,会全剧及著名折子戏唱段较多,长于吹笛,懂曲牌数百,声腔得高人传授,戏在人身上,已属凤毛麟角,而能用典雅明代传奇形式,清初孔尚任、洪升等大师的文学语言撰写古剧者,更是孤例。当代能兼通案头及舞台双重绝学者尤为罕见。我在前几年去嘉兴市访问剧目学家庄一拂老人(时年93岁),请教岳西高腔、弋阳腔、青阳腔中保存明清剧目与昆曲唱法异同,他说此事只有问周先生,自己回答不了,又说“吴梅(霜崖先生)精案头之学,少舞台实践,作剧有文彩而剧场效果不尽如人意。周治昆曲是从舞台走向书斋,故无此弊。” 经地方热心文化人士顾国华先生努力,先将周老的诗词曲著作及附工尺谱剧本刊印百册。我有幸获得四套,分别赠与中国艺术研究院戏曲研究所、国家版本图书馆、首都图书馆,前二者都给周老颁发了证书。 书稿付印时,97岁老人吴祖刚题词《鹧鸪天》:杳渺幽思发浩歌,飞花舞影两婆娑,朱弦咽晚凌波怨,铁笛吹寒热血多。鸣鼓角,壮山河,扬清激浊费张罗,多君韶护钩沉手,沥血沤心挽坠波。 上海91岁老诗人周退密读毕拟绝句四首代序,今录其一:海宁一老鲁灵光,三割居然合魏梁,悱恻悲凉千古恨,《洛神》而后是《东窗》。 此书寄出十几套后,北京朱家缙、王世襄,天津陈宗枢,上海秦绿枝、龚明德,湖南钟叔河等文化名流纷纷致函周先生或翻印者致谢,评价甚高。 昆曲家、诗词家、书法国画大师、版本校勘学家等,都不能从国外引进。若干学科的高级专家不是没有不足与失误,用人是用其长而避其短,求全则无才。周老与浙江省、海宁市两级文化界,为戏曲遗产所做的一切,出版家无利重义,捍卫古曲的苦心,不能再作苛求了! 把此书印成国家级礼品书的水准,值得在当代出版史上大书一笔。(此文为周瑞深14卷本《昆曲古调》序言,有删减,题为编者所加。) -

1699桃花扇

《1699桃花扇:中国传奇巅峰》为你再现中国传奇巅峰之作《桃花扇》。《桃花扇》取材于历史而聚焦于爱情,但毕竟是戏曲而不是历史,为了成全艺术,并不拘泥史实。侯方域是浊世公子,末代名士,文采有余而风骨不足,难称英雄,所以也不是主角。《桃花扇》真正的主角,真正撑得起那把名扇的扇骨的,当然是李香君。侯方域未能峻拒阮大铖于前,又不能放弃试场于后,孔尚任舍其晚节不计,写到国亡就算曲终,这就是艺术,必须四舍五入。科学才保留小数点后的零头。

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友