欢迎来到相识电子书!

标签:散文、杂文与随笔

-

文人的左与右

谈读书,说掌故,讲人物, 这是一部徘徊在书与人之间的“文人”之书, 文坛往事娓娓道来,书中故人历历在目, 作者以其温婉大气的笔触,同情之了解的态度, 深入到中国文化肌理之中, 深沉深刻,感人动人。 -

在后台的后台

《在后台的后台》收入了韩少功的主要作品,占发表总量的七八成左右。借此次结集出版机会,作者对其中部分作品做了修订。我投入文学写作已三十年。回顾身后这些零散足迹,不免常有惶愧之感。以我当年浓厚的理科兴趣和自学成果,当一个工程师或医生大概是顺理成章的人生前景。如果不是“文革”造成的命运抛掷,我是不大可能滑入写作这条路的。我自以为缺乏为文的禀赋,也不大相信文学的神力,拿起笔来不过是别无选择,应运而为,不过是心存某种积郁和隐痛,难舍某种长念和深愿,便口无遮拦地不平则鸣。 -

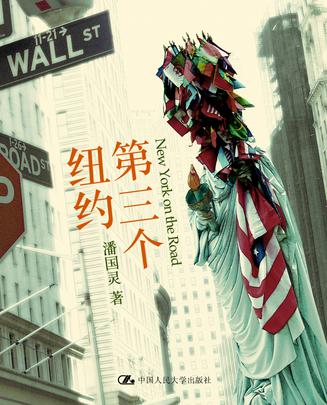

第三个纽约

第三个纽约——一个属于生在他乡的人,到此来寻找什么的纽约。正是这第三个纽约,造就了“纽约的敏感,它的诗意,它对艺术的执着,连同它无可比拟的种种辉煌”。潘国灵以“属于第三个纽约的纽约客”身份走进这个代表城市魅力的大苹果,访问文化地标、探索城市空间,思考都会生活,再读路上经典,以他独到的城市观察眼光,写出一本既生动、活泼又具知性与洞察力的纽约城市笔记。 -

兰姆散文

《兰姆散文》内容简介:外国散文,浩如烟海。名家群星璀璨,佳制异彩纷呈:或饱含哲思,深沉隽永;或清新质朴,恍若天籁;或激情如炽,诗意纵横;或嬉笑怒骂,酣畅淋漓……二十世纪以降,中国广泛吸纳异域文化,许多外国散文名家日渐为国人熟识和喜爱,外国散文的写作深刻影响了中国现代散文乃至现代文学的生成与发展。为集中展示外国散文名家的创作风采,我们邀请国内著名学者、翻译家精心遴选名家佳作,一人一册,每册约二十万字,并辅以与作家、作品有关的珍贵图片若干,荟集成这套“外国散文插图珍藏版”,分辑出版。二○○八年首推二十种,作为第一辑;此次又选出十种,作为第二辑出版。 “外国散文插图珍藏版”是我社正在陆续出版的“中华散文插图珍藏版”的姊妹篇,它的出版无疑会为读者全面欣赏和收藏中外散文经典提供便利。 -

人文文本

名教授李欧梵是个不折不扣的性情中人,他的智慧总是充满趣味和人情味:谈建筑设计,他看见北京奥运体育馆鸟巢的设计师赫尔佐格用心所在不全是建筑本身,而是内中挤满的观众;读文学和历史,他发现美国总统中有第一流文笔的恐怕只有肯尼迪一人,第二位才是奥巴马;欣赏音乐和电影,他认为不看老电影是一大损失,犹如只吃方便面不吃八宝鸭,错过了真正的美食……本书自在进出各种文化圈子,把音乐、电影、文学、建筑等等个人生活趣味糅为一体,熔日常生活文化为一炉,娱人娱己,幽默而机智。 -

黄裳自选集

《黄裳自选集》收录了黄裳的读书生活杂忆、森林·雨季·山头人、天津在回忆里、忆侯喜瑞、文字和画笔的鲜活、关于王昭君、寒柳堂诗、钱柳的遗迹等经典文集,供大家阅读。 -

生命的品质

《生命的品质》内容简介:人来到世上,首先是一个生命。生命,原本是单纯的。可是,人却活得越来越复杂了。许多时候,我们不是作为生命在活,而是作为欲望、野心、身份、称谓在活,不是为了生命在活,而是为了财富、权力、地位、名声在活。这些社会堆积物遮蔽了生命,我们把它们看得比生命更重要,为之耗费一生的精力,不去听也听不见生命本身的声音了。 -

燕山夜话

《燕山夜话》是一本杂文集。作者马南邨(本名邓拓,马南邨乃其笔名),自1961年起在《北京晚报》的《燕山夜话》专栏陆续发表杂文,后汇为五集出版。这些杂文敢于正视现实,大胆评论时政,尖锐讽刺各种不正之风,道人所不敢道,言人所不敢言;并融思想性、知识性、趣味性于一炉,古今中外,旁征博引,语言亲切,富有文彩。其中像《说大话的故事》、《三种诸葛亮》、《一个鸡蛋的家当》、《爱护劳动力的学说》、《从三到万》等篇均寓意深刻,发人深省,起到帮助读者开扩眼界,增长知识,提高识别事物能力的作用。“文革”之初,《燕山夜话》被打成大毒草,作者受迫害含冤死去。1966年5月,在意识形态领域的批判运动中遭到批判。1979年,邓拓得到平反昭雪,本书才重见天日。 -

人生五大问题(新版中学图书馆文库)

法国著名作家莫罗阿在这里探讨了人的一生中所遇到的一系列问题:爱情、婚姻、家庭、友谊以及政治和经济等等。他以小说家的丰富经验,传记家深刻的观察,将人生习见的种种难题讨论得深入浅出,分析得鞭辟入里,既显示了实际的明智,又不乏理论的智慧和丰美的文采。 -

随无涯之旅

中国文化有两个基本特点,其一是有变有不变,即以表层文化的万变来维持核心文化的不变。有变乃恒,不变即会中断会死亡,如同其他古文明一样。有不变才不致面目全非,才始终不为其他文明所消融。其二是与外来文化接触时,要化人为己,而不化己为人,既然中国文化是消化型的文化,对待外来文化的态度是当它为饭菜,那么西方文化在经过细嚼慢咽后自然也就消化成中国文化的组成部分,所以中国的全盘西化绝无成功之可能。即使我们朝全盘西化去做,其结果也必然是貌似西化,而实为华化。 本书主要内容包括:小叙;中国文化的变与不变;不妨读读历代正史地理志;黄人所著之《普通百科新大词典》;一本小而有当的书;一百二十年前的两册征订书目;淘书在日本;秦始皇东巡探踪;秋冬秋冬;头朝西方赑屃;龟兹的读法;别琴竹枝词百首笺释;释江南;地戏起源臆测等等。 -

鲍尔吉·原野散文选集

《鲍尔吉•原野散文选集》主要收录了鲍尔吉·原野的“头发记”、“对岸的云彩”、“寻找鲍尔吉”、“绿釉百合”、“墓碑后面的字”、“青海的云”、“蝴蝶一如梦游人”、“黄土”、“白马寺的鸽子”、“阳光碎片”、“萨如拉”、“自来水”、“大姑姥爷”等作品。这些作品内容丰富,构思精巧,文笔精妙,从不同的角度反映了作者的思想感情,具有较高的可读性,非常值得欣赏。 -

宗璞散文

《宗璞散文》(插图珍藏版)讲述了中华散文,源远流长。数千年的散文创作,或抒情、或言志、或状景、或怀人……莫不反映出时代的风云变幻和人们的思想情感。中华散文的这些优良传统在二十世纪以降的新文学那里,不仅得到了全面传承,且不断有所创新、有所发展。为了展示二十世纪以来中华散文的创作业绩,我们在新世纪之初即编辑出版过“中华散文珍藏本”凡三十种。二零零五年,我们在此基础上选出十六种,作为“中华散文插图珍藏版”第一辑出版。此次又选出十种,作为第二辑出版。 -

一方阳光

《一方阳光》分为四辑:《碎琉璃》展现的是作者故乡,山东兰陵。琉璃,不碎的宝石,人间罕见;故乡,作者心中珍藏至宝,在记忆中闪烁,在现实里破碎,在思念的日日夜夜里越加刻骨铭心,碎了,依然还是琉璃。 《情人眼》写中国,日寇铁蹄踏破了静谧的童年,少年王鼎钧用生命丈量了苦难的海棠红叶;中年以后,他将窖藏多年的故国情怀娓娓道出,其中有不可抑制的伤感,不容回避的惨状,有煎熬亦有突破,引领我们和作者一起蜕变,并欣赏这穿越时空的情人瞳孔里的光泽。 《沧海珠》意在收拢作者的感悟,是对前二辑家国诉说的升华,悲天悯人的宁静笃定成为主色调,化解了造化弄人的哀怨与酸楚。圆融饱满,正是历尽沧桑之后的珠圆玉润。 《捕蝶手》是学艺的心路和心得,读者可以观赏捕捉艺术灵感的明眼和快手。灵感如蝶,不期而至,倏忽而逝,慧心人如千手观音,无所不能——今人与古人,实历以及阅读,佛经或者圣经……无不手到擒来,着手成春。 -

郭沫若散文

《郭沫若散文(插图珍藏版)》主要内容:中华散文,源远流长。数千年的散文创作,或抒情、或言志、或状景、或怀人……莫不反映出时代的风云变幻和人们的思想情感。中华散文的这些优良传统在二十世纪以降的新文学那里,不仅得到了全面传承,且不断有所创新、有所发展。为了展示二十世以来中华散文的创作业绩,我们在新世纪之初即编辑出版过”中华散文珍藏本“凡三十种。自二○○五年始,我们在此基础上先后选出二十六种,作为“中华散文插图珍藏版”第一辑、第二辑出版。此次又选出十种,作为第三辑出版。 本丛书每册二十万字,另辅以反映其人生历程的珍贵照片若干幅。可谓美文与华照相得益彰,既是伴君品味欣赏之佳作,又为珍藏馈赠之上品。 -

地老天荒读书闲

这是一本内容丰富的“杂书”, 历数 “红”朝旧事,趣赏梨园人物,钩沉正史野史。 作者“读”具慧眼,以其独特的文笔和深沉的感悟, 静品闲书,以书喻今,热话红尘,为我们展现另一面世界。 -

尼采散文

弗·尼采(1844-1900),德国著名哲学家、诗人、文体家。他那诗意浓郁、思想深邃、文笔犀利的哲学著作,也是独具一格、富有寓意和隐喻的优美的哲理散文诗。其作品充满先知式的训示和反传统的叛逆性,有极大的魅力,影响了世界文坛上许多作家、艺术家的人生观和他们的创作。本书选译了作者《论三种变形》《论战争和战士》《沉醉之歌》《悲剧的诞生》等重要篇章。 尼采反对一切旧的传统,是个彻底的偶像破坏者,其哲学思想颇有争议,近百年来,对他的评论毁誉不一。 尼采在西方被尊为现代最有影响的思想家之一,又是诗人和散文大家。他的哲学散文思想深邃、文笔犀利。为了使您更全面地了解尼采的散文风格和其中所包含的最精髓的思想。本书选译了作者《论三种变形》《论战争和战士》《沉醉之歌》《悲剧的诞生》等重要篇章。待您细细品味。 -

敦煌追问/冯骥才分类文集

书摘 我把一九九六年称为自己的“沙漠年”。春天里我在尼罗河边的国王谷,踩着被毒日头烧红的沙砾,去寻找埋葬在那些热烘烘的大山深处的三千年以前的法老们的精灵。我汗流浃背地钻进那一个个画满古埃及人心中形象的阴冷的墓室,用我所熟悉的绘画语言去破译他们至高无上又神奇莫测的理想。然而,转过几个月后,完全没有料到我会来到中国的大西北,同样踩着烫脚的大漠,由那条废弃千年的丝绸古道,一直走进和太阳一样灿烂夺目的敦煌石窟。 尽管一年里,我有幸看到的这两个沙漠上的画库,一东一西;一个在地下,一个在地面之上。但它们全是地球先人心中的色彩、理想天国的景象,以及人类初始时代那种蓬勃清朗的精神。从中,我识辨出这人类文明最早几步清晰有力的足迹,然而我也看出了其中的不同——古埃及人表现的仅仅是他们自己;敦煌石窟却叫我发现多元的人类文化缤纷的因子,并惊异于它们如此和谐地融为一个整体的奇观。 使我获得这个美好感受的缘由是,我接受中央电视台和敦煌研究院等部门的邀请,为他们策划一部大型历史文化片的脚本而奔往敦煌。但当时我还没答应由我来执笔。此行更深的愿望,则是偿还自己远在少年就心怀不已的一个梦想。 我的邀请者之一——中央电视台的导演孙曾田,是一位富于才气、缄默内向、主意过剩的人。他没有安排我们从兰州飞往敦煌,而是乘坐一辆快报废的破车,沿着当年周穆王、张骞、法显、隋炀帝以及张大千、常书鸿等都走过的漫长艰辛的河西走廊,一点点去往敦煌。现在想起来,这辆破车真是选择得好。惟有在这种破车的颠簸摇晃中,才能寻觅到当年那种古道牛车的感觉。而这条没有任何现代生活痕迹的千里之途真好比一条时光隧道。在不知不觉中我被引入了历史。 在敦煌,受到莫高窟巨大的美与文化的震撼之后,我又给这位导演拉到敦煌四外的大漠上,去造访一处处倾圮千年的古域。他肯定知道,对于我,历史的生命就是这些至今犹存的遗址;生动的历史精神依然在这些世间仅存的历史空问里闪闪发光。当我在那条通往玉门关——也是玄奘走过的丝绸古道上,被激动得连喊带叫时,我发现这位导演的眼睛异样的明亮。当时,还以为他和我一样被眼前这博大而辉煌的历史景象所降服。过后才明白,其实那是一种猎人捕到猎物时的目光。我已经如醉如痴地中了他甑圈套。说服一个作家最好的方式是叫他深深感动。于是我主动伸出手接过这一写作的使命。敦煌已经把我对历史、文化、佛教帑艺术钓想像疯猛逝.燃烧起来。任何作家在创作激情到来时,都是妄自尊大。那时我甚至狂妄地认为,这件事非我莫属! 在返回天津后的两个月里,我把一切都思考成熟,写出提纲,这便是收在本书最后部分的“附录”。也许由于受到了敦煌研究院院长段文杰先生的启发——他主张拍一部“空前绝后”的巨片。因而我从最初构想时就拒绝以往的电视片所采用的介绍性方式。史诗性是我写作的起点,也是竖着目标的终点。放眼敦煌,线索错综复杂,但有五条大的历史线索,犹如地图上走势清晰的山脉:即中西交流史(丝绸之路史)、佛教东渐史、北方史、中古史和敦煌石窟艺术史。其中任何一条线索都可以作为主线,但是任何一条线索也无法将敦煌博大恢弘的精神内涵包容起来。我决定将所有整块历史内容全部打碎,按照不同的特点和独自的思想命题,重新组合,构成一个个动人的形象的历史空间。这种写法,近于文学创作。敦煌的素材浩如烟海,打碎的素材庞杂无边。当我进入写作后,才知道我已经把一个巨大而沉重的历史文化的大山压在自己的脊背上。将近一年的写作期间,我常常会听到自己的脊梁骨嘎嘎作响。 大概我为自己的创作想像迷惑过深,轻易答应来写,一旦动笔,便尝到陈寅恪先生所谓“敦煌学”的浩瀚与艰深。凡世上成为“学”之学问,必定是博大精深、逻辑严密、内在价值无算。仅仅是自成体系,难以成“学”。国内外几代敦煌学者,都是在学术苦海中倾尽一生,最终不过磨出小珠一二而已。而言必有证,几乎又成了敦煌学苛刻的诀要。有多少空间,由得我来纵横捭阖,恣意挥洒?行笔之间,时时感到笔尖下是黑黑的学问的陷阱,何况单是内涵繁复深奥的壁画就有四万五千平方米之巨!即使今日脱稿罢笔,仍不敢说自己已经进入了“敦煌学”,却明白敦煌是我至今遇到的一个最大和最迷人的文化。它不仅是一切人文,无所不包;更由于它面对欧亚大陆所有人类文明所表现出的宽容、亲和、慷慨,以及主动——主动地吸取和主动地融合。中国历史和人类历史最积极、最有益于未来的主题也在其中。 正是由于它如此的庞大严谨,无不重要,疏漏不得,便常常压得我透不过气。这期间,我竟被逼得逃逸出来半个多月,几乎一挥而就地写了另一部全然不同、属于未来、天马行空式的小说《末日夏娃》。用一部小说的写作作为心灵的调节乃至喘息,是我前所未有的一次体验。其间奇异的感受只有另文表述。 以往电视片脚本,多是概说内容,勾勒紧要。然而对于敦煌,由于它本身高度的学术要求与内容的缜密性所决定,必须表达详尽精确,巨细无遗。同时,按照我本人的思想与艺术的追求,还要阐明思想发现,构筑独有的艺术空间。这样便给自己设置一道难题——写一种样式上全新的电视片脚本。即将复原性历史情节的画面刻画、实拍内容的确凿描述、闪光的思想提示,与文学性的解说词,构筑成为一个整体。脚本就是剧本,它是提供给导演工作时使用的。它的一切创造,都是为了导演的再创造。它的语言,首先是可以转变为镜头语言的。当然,它又可供阅读,这是由于我努力使脚本散文化。但读者阅读时需要有个前提,即运用自己丰富的镜头想像。而运用想像的阅读才是真正和幸福的阅读。 大约一个月前,我写完这脚本时,将手中的笔扔在桌上。人在书房中间的地上独坐许久。我感到自己空空如也。一年来塞满躯体的广博浩瀚的素材,此刻连同身上的血肉精神,全搬到那一大堆稿纸上。剩给自己的,不是满足,亦非失落,而是一种美好无比的空洞感……然后,过些天,渐渐才有一种很充实的感觉一点点回到身上。对于敦煌的写作,使我受益匪浅,甚至会终生受益。我陡然感到身上有一种文化上的强大。 你只要为它去做,得到的就一定比付出的多得多。这便是敦煌。还有,只有真正写过敦煌,才会最深刻地感受到敦煌。 这时,我才想到感谢邀请我来写敦煌的中央电视台和敦煌研究院,包括那个又有才气又有主意的本片导演孙曾田。如果世界还有什么像敦煌这样文化的圈套,我一定会再钻进去。 我也要感谢唐史专家黄新亚、敦煌学者刘玉权等同志给我有力的帮助,他们渊博的才识使我在一如大漠的敦煌中没有迷失,而是快捷又准确地抵达了我的目的地。 我还要感谢文化艺术出版社,是他们独具的出版眼光,将我这部作品以完整的电视文学剧本的形式问世,并因之使我蕴藏其问的历史观和艺术史观奉献于社会。 是为序。 一九九七年十月十二日天津P14-17 -

三平斋夜语

《三平斋夜语》是一部出之以格言、警句的自由随感的结集。格言、警句是文字的精华,是智慧的突现,是思想的结晶。应该说《夜语》提供了一种崭新的文体,它在内容上继承了勤于自我反省(“吾日三省吾身”)的中国传统文化的特点,在形式上延续了中国文人惯用的,特别是明清以来大量出现的尺牍、小品、格言形式;尤其重要的是它又是完全新的现代科技的产物——手机段子。 -

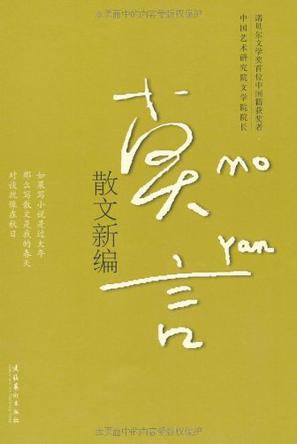

莫言散文新编

“莫言心声系列”包括《莫言散文新编》、《莫言讲演新篇》、《莫言对话新录》,一百馀万字,收录了莫言非小说作品系列的最新收藏本,是作者散文、讲演、对话的最新篇章。 作家莫言在他的小说创作之外,还有哪些文体? 作为评价最高、读者最喜爱的当代作家,我们有这样的一个机会,全面了解莫言先生小说之外全部的创作。这些不同形式的文体,发出了作者内心的声音,成为不同凡响的文学创作体验。 艺术家的自述,有时比艺术作品更能打动人心! -

梁羽生散文

梁羽生先生一生有三十五部武侠小说传世,更有五十年散文如繁星无数。本书辑选关于诗词楹联、古今书话、读史小识、戏闻杂谈、旅游记趣、棋坛闲话等方面的散文,当然关于他武侠姻缘自然也不会遗漏。这本书,是梁先生生前编定的最后一部文集。他读万卷书,行万里路,随手拈来,便见其文史哲美诸方面之功力;信笔写去,便有广博蕴藉、风趣幽默之兴味。 “烟锁池塘柳”被称为绝对,它的根在哪里?打油诗是从何而来?中国象棋七大高手的棋风该如何总结?“‘万岁’从来多短命”,历朝皇帝的平均寿命是多少?许多我们平时想都不曾想的事情,到了梁先生笔下,不仅让人长见识,更让人思考其弦外之音。

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友