欢迎来到相识电子书!

标签:回忆录

-

我的一生

本书其实地记述了师哲的人生历程。大的阶段有四个:一是清朝末期到民国初期,中国社会的黑暗和动荡;二是留苏15年,亲身经历了前苏联形形色色的社会状况以及游子的苦衷;三是毛泽东身边18年,亲历了许多重大历史事件,在这些事件中,毛泽东的思想动态和决策,以及刘少奇、周恩来、朱德、任弼时等高层领导人的精神风貌,均得以真实现再。在毛泽东同斯大林的交往中,师哲始终任俄文翻译,因而对斯大林、莫洛托夫等前苏联高层领导以及斯大林身后的赫鲁晓夫等人颇为熟悉,书中以生动的事实记述了这段历史;四是受审查、蹲监狱,前后20年,尾声则是:撰写回忆录,留下的真实的史料,同时被当成“史料库”接受采访,让回快追溯历史。 -

军统第一杀手回忆录2

《军统第一杀手回忆录2:亲历军统抗战前期工作记录》内容简介:1931年,蒋介石亲自组织成立“中央军校特别研究班”,由戴笠负责,后来即发展为名噪一时的“军统”。毋庸置疑,军统作为庞大而阴森的国民党特务组织,对我们的党和人民犯下过不可饶恕的罪行,但他们在抗战中的表现,是和当时的中国同命运的。据沈醉先生记叙,军统局在抗日战争中的牺牲者,正式在册人员就达18000多人,而抗战结束时达到45000余。其他附属人员牺牲者更多。 他们有的是在潜伏敌营期间暴露身份,有的是在执行任务时被人出买,有的是在激烈的枪战中死于非命…… 那些发生在20世纪二三十年代的事,有的根本不为局外人所知,有的即便因事关重大而轰动一时,但事实真相有的被歪曲,有的被神化,大都失去真实性。 如今多半个世纪过去,那一代人都已,经灰飞烟灭。唯留下一些“当事人”的“工作回忆录”,“把亲身经历的、记忆中抹不掉的,择其影响重大、惊险惨烈的案件,按时序分别予以记述”。即《《军统第一杀手回忆录2:亲历军统抗战前期工作记录》》所属,“是为可读”。 《军统第一杀手回忆录2:亲历军统抗战前期工作记录》一书所展现的,是陈恭澍另一个阶段辉煌而壮烈的新篇。 -

我额头青枝绿叶

在本书中,诗人灰娃忆述了自己的一生:从故乡一一八百里秦川腹地的一个绿荫掩映,泉水琮纵的村庄,十二岁即到了延安,成为人人喜欢的“八路军的公主”;几年后又和新婚丈夫,一位“二野”的青年军官,奔走于炮火纷飞的战场;之后进城、读书、工作、患病;而1972年开始的诗歌写作,竟成了一种“自我治疗”,渐渐地精神疾患不治而愈;在前两任丈夫先后离世之后,她与著名画家张仃走到了一起。 -

我与我的世界 浮过了生命海(上下)

曹聚仁终身怀抱“饱读万卷书,身行万里路”的理想,躬履行之也是不遗余力,故其一生行迹颇富传奇。《我与我的世界》(上、下)是曹聚仁晚年撰写的回忆录,后由家人整理增补,将其生平世界“不加掩饰地揭示出来”。从金华童年的“神道黄昏”,到浙江一师的“四大金刚”;从“国学”和“文坛”,到“我与鲁迅”和“文白论战”;从上海春秋、报刊生涯,到抗战军兴、执笔从戎;不但阅历丰富、见识繁多,而且作者“颇想勾画出我们那一世代的生活轮廓以及当年所共同经营的文化工作”,所以“史的意味,比较更重一些”。曹聚仁将本书按“传记文学”自觉经营,坦诚自白,纵横上下,酣畅洒脱,是一部具有重要史料价值与文本意义的传记。《浮过了生命海》记述了作者晚年入院手术治疗的经历和见闻,写出了病中对生命意义的反思、对自己人生价值观的剖析,可说是作者晚年内心世界的真实写照。这多少弥补了《我与我的世界》未能终篇的遗憾。 -

从奥斯威辛集中营到澳大利亚

《从奥斯威辛集中营到澳大利亚:一位纳粹大屠杀幸存者的记忆》作者痛苦的经历与德国纳粹造成的浩劫紧密相连,作者的经历是我们了解集中营及大屠杀那场浩劫的重要渠道。它为历史学家、为广大读者提供了劫难的历史真相。读过之后,相信广大读者的心中有了一个幸存者完整的形象,会让我们感受到浩劫本身就发生在“普通”的人类社会之中,而不是在遥远的其它星球。 -

美国女画师的清宫回忆

100年前,一位名叫凯瑟琳·卡尔的美国女画师,有幸走进中国皇宫并在此生活300余天。其间,她为慈禧太后陆续绘制了4幅油画肖像;返回美国之后,她又对自己在宫中的特殊经历加以梳理总结,出版了这部反映清官生活的纪实作品。陌生的异国宫禁,如同一幅鲜活的风情长卷,在这位西方女性笔下徐徐展开。里面有富丽堂皇的殿阁,有奢华的皇族生活场景,有东方特有的庄严而繁缛的礼仪程式,也有秀美怡人、旖旎无限的湖光山色……但让卡尔小姐经久难忘,感怀至深的,还是慈禧太后本人。 卡尔最初是怀着忐忑不安、甚至是带着几分恐惧步入皇宫的,因为此前她脑海里有关慈禧的印象,皆是来自西方媒体的各种负面传言…… 本书作者得以置身、甚至融入其中,近距离地观察深宫生活的方方面面,感悟慈禧其人的点点滴滴…… -

劲雨煦风

本书记述了唐家璇同志在1998—2008年间担任外交部长及国务委员期间经历的11件外交大事,文字朴实生动,有丰富的事件背景材料和诸多首次公开的外交细节,每个事件之后都有唐家璇同志的深刻思考和理性分析,体现了我国随着综合国力的提升,在世界外交舞台上愈来愈发挥着重大作用。 在《劲雨煦风》中,唐家璇同志撷取了外交经历中有代表性的大事,以点带面,娓娓道来。叙述中有精彩的议论,议论中有鲜活的实例,体现了理论性与实践性的有机统一。唐家璇同志在应对我国驻南联盟使馆被炸事件中表现的坚定捍卫国家主权和民族尊严的强烈爱国主义精神;在最终实现双赢结果的中俄、中越边界谈判中原则的坚定性和策略的灵活性相结合的外交艺术;在成功举办中非合作论坛北京峰会过程中坚强有力的统筹协调能力;在积极应对印度、巴基斯坦核试验中表现的高度政治责任感;在推进我国与世界各大国关系稳步发展进程中展示的战略思维以及贯穿全书的解放思想、实事求是、与时俱进的思想作风等等,这11个专题在一定程度上勾画出了这个时期中国外交的主要脉络。 本书写作中参考了大量未曾公开的外交档案,首次披露了大量珍贵历史照片和事件的内幕细节。 -

天才的史学家

《天才的史学家:追忆张荫麟》讲述了:张荫麟的才华是公认的,早年以《老子生后孔子百余年之说质疑》一文知遇梁任公,陈寅恪誉他为“清华近年学生品学俱佳者中之第一人”,傅斯年于国难中托以编修国史教科书的重任,钱穆称他“……天才英发……博通中西文哲诸科……中国新史学之大业,殆将于张君之身完成之”。当代学人中,以刘梦溪的评语最透彻:“……他的文章、他的著作、他的艺术史家的诗情,仍是让我们新一代文史从业人员有无法绕行的地方……”张荫麟先生逝世至今已六十多年,但他一直没有被学界遗忘,数十年来,他的《中国史纲》一版再版。追忆他生平和研究他学术作品的文章从未中断。就其发展及特色可分三期:第一期以《思想与时代》的《张荫麟先生纪念专刊》为代表。他的师友于战时痛失英才之余,纷纷为文悼亡,并论述他在学术上的成就。 -

亲历晚清四十五年

《亲历晚清四十五年:李提摩太在华回忆录(译著)》详细记录了李提摩太在晚清45年的经历;他在宗教、科学、通讯、国际贸易、赈灾、现代学校和专业学院的创设、现代出版社的建立等几乎所有领域参与了中国历史的进程;他不仅是一位有影响的宗教人士,同时也是中外达官贵人的座上宾、维新派的幕后师爷、孙中山革命党的反对派。45年的时间里,在传播上帝“福音”的同时,他结交权贵,联络士绅,顾问洋务,鼓吹变法,调停外交,抨击革命,时而幕后,时而台前,不辞辛劳,忙忙碌碌奔走于红尘深处,在不同政治势力之间纵横捭阖,成为清末大变局中的一位风云人物,在中国近代史上留下了不可磨灭的印记。 -

李一氓回忆录

本书是人民出版社1993年、2001年版图书的原版重印。本书为李一氓(1903年 -1990年)同志的回忆录,他1925年加入中国共产党,参加过北伐,参加过南昌起义,亲历过长征,同时,他又是一个著名的文化人,是中共党内不可多得的高级知识分子。这本自传,是李一氓同志亲笔写成,并得到了中联部、新闻出版署的全力支持,并由时当年的乔石委员长亲笔题写书名。本书记录了李一氓同志1949年前四十余年的亲身经历。 -

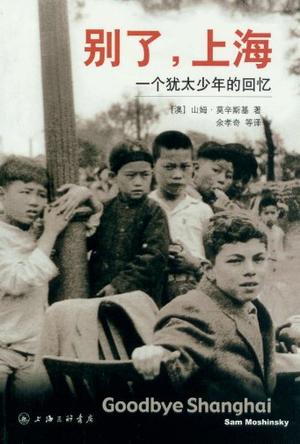

别了,上海

山姆·莫辛斯从出生到17岁都生活在上海,对上海这座“故乡城”充满深情。这本《别了上海(一个犹太少年的回忆)》将他在上海的17年故事写出来,让他的子孙后代领略上海的神韵。 一个犹太家庭,作为无国籍居民,一个政局动荡的时代背景下,在上海谋得一席之地。《别了上海(一个犹太少年的回忆)》通过山姆对童年的回忆,也由于他对历史的钻研,让我们可以从书中了解上海这座曾是成千上万犹太人家园与避难所的城市的一段独特历史。 -

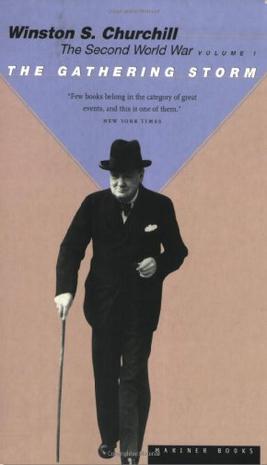

The Gathering Storm

The step-by-step decline into war, with Churchill becoming prime minister as "the tocsin was about to sound." -

王芳回忆录

《王芳回忆录》作者王芳,原国务委员兼公安部部长,一位传奇式人物,就在这本《王芳回忆录》中回首了往事,口述了鲜为人知的经历。从与国民党间谍特务机关斗智斗勇、揭发江青的匿名信事件"18号案",到时热忱支持"温州模式"、应对1989年春百夏之交的政治风波,王芳的传奇人生,在《王芳回忆录》中已缓缓铺开…… -

新闻背后的故事

《新闻背后的故事:我的亲历实录》作者曾先后任中央人民广播电台台长、中央对外宣传办公室副主任、国务院新闻办公室副主任、中国外交出版发行事业局局长等职。《新闻背后的故事》集纳了作者对40年(1960年代到21世纪初)新闻宣传工作中一些重大新闻事件的回顾记述,多是这些宣传报道的过程和细节,是公开新闻报道背后的故事,鲜为人知。 -

叶飞回忆录

《叶飞回忆录》初版于1988年。此次再版,叶飞的亲属及当年帮助叶飞整理文稿的王昊同志审校了全书,并依据当年叶飞看后提出的意见作了少量的修改和调整。对书中尚存的个别记述有遗漏、细节有出入或与其他出版物有差异的地方,叶飞亲属表示,回忆录反映的是作者当时的认识和记忆,应本着尊重历史、尊重作者的唯物主义态度,保持原书的面貌,不必为作者做修改和完善。以此为共识,此次再版所作的修订主要是: 1、全面校阅了全书,纠正了上一版中明显的笔误和编校印制中的差错; 2、对书中的人名、地名、专有名词等进一步核查和规范; 3、重新绘制了作战示意图,使之更为清晰准确; 4、增加了若干重要的照片,重新撰写了照片说明; 5、在书末增加了叶飞生平大事年表,方便读者查阅。 -

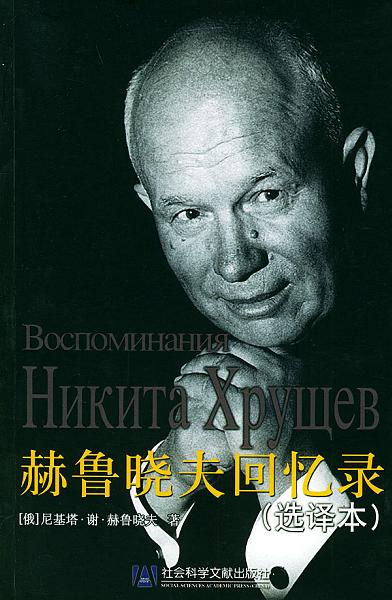

赫鲁晓夫回忆录(选译本)

本书是前苏共总书记赫鲁晓夫的回忆录的选译本,记述了赫鲁晓夫担任苏联最高领导人前后发生的重大事件和其政治生涯的重要经历。全书35万字左右,由赫鲁晓夫的儿子整理出版,中央编译局张祖武担任翻译。他也是戈尔巴乔夫回忆录的主要译者。 读者所看到的这本我父亲尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫回忆录节选本,仅仅是他于1967~1971年间口授的大量材料的一部分。我之所以成为手稿编辑者和保存者,完全是情况使然。当年帮助父亲写作回忆录,有可能惹来大麻烦。当局千方百计不让赫鲁晓夫回忆录问世,他们得逞了,至少是在我国。 如今一切都起了变化,出版却遇到了新的障碍,首先是资金方面的障碍。何况.在浅薄的读者看来,已故政治家关于一个已不存在的国家和并不存在的制度的议论,并没有什么现实意义。尼基塔·谢尔盖耶维奇。赫鲁晓夫的回忆录就其“陈旧过时”和无人需要而言,与俄国另一位改革家谢·尤·维特的回忆录颇为相似。二者都是在秘密状态和当局阻挠下写成的。二者都是先在国外出版,而在祖国问世已是多年之后,也就是已经改朝换代,当否定前政府的经验、否定自己历史已成为大多数人的习惯的时候。二者都是时代的再现,都是关于时代的十分个人化的叙述,关于处于十字路口的国家的叙述。二者都是立足过去,展望将来。 尼基塔’谢尔盖耶维奇着手写回忆录时,当局认真地提出为斯大林恢复名誉的目标。他认为他们的决定极不明智,对国家极为不利,他以力所能及的手段尽量对此进行抵制,讲述关于斯大林和斯大林主义的真相。这里不仅是第二十次代表大会,大会讲述了体制的罪行,使国家从战争之路转向崎岖不平的和平共处之路,使国家从军备竞赛转向连续裁军,裁军既可保障国家的安全.又不致阻碍集约化的经济发展。这里也有关于试图改革我国社会、探索合理的经济结构的讲述,这样的经济结构应能使我国实现我父亲的理想——“赶上美国”.但不是在核导弹的制造方面,而是在可使大家过上像样生活的生产方面。他想首先让全国人民“吃饱”,在肉、奶和黄油的生产方面与美国并驾齐驱。垦荒。引发了许多笑话的种玉米(除了玉米,还有大豆)。建立大畜牧综合体的方针在当时曾受到毁灭性的批评,然而美国正是在这样的畜牧综合体、而不是个体农场中生产出鸡肉(也就是俄国人已习以为常的“布什鸡腿”)、猪肉和牛肉的。这些题目都有待进行认真的研究。尽管有错误.当时在不进口粮食的情况下提高了居民的消费水平(灾难性的1963年除外)。遗憾的是并未做到一切都如愿以偿。无论有多少缺点和失误,西方学者仍然认为,在20世纪的苏联领导人中,惟有赫鲁晓夫在离任时交出的国家,其状况比他从前任手中接过这个国家时要好。 住宅建设。五层小楼,混凝土预制板,一言以蔽之,是“赫鲁晓夫式贫民窟”。为何选定了这条道路,尼基塔·谢尔盖耶维奇在书中详加叙述。他认为,不这样做,我国就永远摆脱不了窝棚和拥挤不堪的公共住宅。 经济改革。从部向国民经济委员会、从纵向的统一管理向地区管理的转变。转变曾一度对经济起了积极的推动作用。同时这一步骤也暴露了国家所有者与地区精英的意向之间的矛盾。改革的最终结果,是不可逆转地恢复了那条垂直线,只是如今已不是部的垂直线,而是国民经济委员会权力金字塔的垂直线——跨地区国民经济委员会,全联盟的国民经济委员会。 军事改革。尼基塔‘谢尔盖耶维奇明白,经济方面我们在相当长的时间内还无法与美国并驾齐驱。在这种情况下,军事战略上的对称、建立平衡的武装力量以及由此引起的后果——军备竞赛,必将导致我国的经济崩溃。他认为出路在于军事战略的不对称,也就是我国的安全靠数百枚(200~300枚)洲际核导弹来保障,由一支人数不多(约50万士兵)的训练有素的军队来保卫这些导弹。在海军、空军、坦克、战术核力量等方面决不试图与美国一争高低。节省下来的巨额开支应当用于发展经济。武装力量改革在斯大林去世之后立即开始。军队从550万人裁减到250万人。停止了劳民伤财的水面海军的建设。裁减了空军和炮兵。计划大大减少坦克的产量。正是因此.军界人士很不喜欢他。 外交政策。如何使我国免受外来的威胁呢?尼基塔-谢尔盖耶维奇认为只有一个办法:迫使美国对苏联平等相待。在经济实力悬殊的情况下,为了达到这个目的,只有靠对于对方的任何举措都作出强烈的反应。于是危机政治应运而生:从1956年的苏伊士危机到1962年的古巴(加勒比海)危机。如果将它们排成一列,就一目了然:多亏既坚决又谨慎的对应,才使得美国承认我国的强国地位,可惜仅仅限于军事方面。 我并不奢望人人都同意我的评价,有人会认为我带有偏见。当然啦,我对那个时代、对我父亲的看法是主观的。它也只能如此。那么是否存在非主观的看法呢? 过去的事情已经过去,然而没有过去就没有现在。我们在汲取过去的教训方面做得愈好,将来犯的错误就愈少。 在此,对列昂诺拉·尼基福罗夫娜·费诺根诺娃的忘我劳动表示衷心的感谢。她在极其艰难、充满敌意的情况下将尼·谢·赫鲁晓夫口授的磁带全部打成文字。 十分感谢阿纳托利·雅科夫列维奇·舍韦连科,他尽量对全部手稿进行了校正,做好付排的准备。 艾哈迈德’艾哈迈多维奇·伊斯坎德罗夫在《历史问题》杂志上刊载了回忆录的全文。 -

回到天安门

《回到天安门》一书是齐赫文斯基院士撰写的回忆录,记述了他一生的经历,其大部分内容与中国有关。这本回忆录,涉及到我国抗日战争时期、解放战争时期和新中国成立后的许多历史事件和历史人物,涉及到中苏两国关系的演变,为我们研究中共党史关系史和当代中国史提供了许多重要史实材料。我相信,这本书中译本的出版,定会受到我国广大史学工作者和读者的欢迎,并有助于增进两国人民的相互了解和友谊。借此机会,我衷心祝愿齐赫文斯基院士健康长寿、生活幸福,祝愿中俄两国人民之间的友谊世代相传。

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友