欢迎来到相识电子书!

标签:民国

-

儿时“民国”

什么是历史?历史是什么?谁来写历史?历史,其实就是发生在无数平凡或者不平凡的人身上的故事的集合。本书作者的童年,说平凡,和当时大多数因抗战而流亡的家庭的孩子一样过着颠沛流离的生活;说不平凡,他的童年充满了不安定的色彩,可能因为战火丧命。他给我们讲述的,就是在这样的大环境下的一个童年! 我一开始看伯威写的回忆,是出于好奇——曾经看过一个朋友的家族回忆,里面提到,她的一个美丽姑姑闺居云南深宅大院,却被一个上海来的‘小白脸”“拐跑了”。而伯威,就是这段浪漫史的硕果。读伯威的文字,能读出他的得天独厚,读出这段浪漫姻缘的绵绵延延。他的文字平和得体,正是越过了革命年代之后,父母的家庭教养,又从很深的地方,自然而然在走出来。 想到伯威肯写下这部回忆,我觉得真是一个幸运。人们因此得到一部真实生动的历史记录。而亲人们的音容笑貌留下来,自己把心又稳稳地放回原处,对伯威,对其亲人的在天之灵,都是一个永恒的安慰。 本书是作者的一部自传体回忆录,回忆了自1935年出生至1949年的人生经历。 这是动荡年代的缩影。作者出生不久,即赶上抗战爆发,跟随父母颠沛流离,从南京而昆明,而重庆,又昆明,又重庆,历尽波折,直到抗战胜利后始返上海。其间,作者以一个童稚的眼光目睹了抗战大后方之种种,并亲历了上海解放前夕面临时代转折的社会百象。 这也是民国日常生活的感性记忆。作者的父母曾分别供职于国民政府和国民党中央党部,家庭一直在随着民国政府的迁移而流动,举凡首都市民的日常忧乐,民国公职人员的处身境况,乃至陪都重庆的市井生活,作者都有感性而细致的记述。 -

中山陵

《中山陵:一个现代政治符号的诞生》主要内容:历史科学的责任,是研究过去,总结经验,探索规律,指导现实。我国历来有重视历史的传统,中华民族立于世界之林数千年者,与此关系匪浅。中国是东方大国,探索东方社会本身的发展规律,能更加直接为当前建设有中国特色的社会主义所借鉴。 新中国成立以来,国家对历史学科十分关心,但限于财力尚未充裕,资助项目难于面面俱到。我们是一群有志于东方史研究的中青年学人,有鉴于此,几年前自筹资金设立了一个民间研究机构,现为中国史学会东方历史研究中心。 -

蒋介石与国共和战

国民党党史大佬蒋永敬反思国民党为何丢掉大陆 抗战胜利后,蒋介石威望地位达到顶峰,为何只短短四年,就败走台湾? 国共战场上,为何那么多国民党高级将领转而投诚?这一举措对战局有什么影响? 偏隅台湾的蒋介石对国民党的失败有何检讨? 1950年,已经是共产党治下的浙江省,蒋介石怎样做到了在舟山全身而退? 从1945年8月,中国对日抗战胜利,到1949年12月国府撤退,中国国民党和中国共产党由和谈而至战争,经过四年多的时间,带来中国巨大的变化,由国民党统治的中华民国,变为共产党统治的中华人民共和国。形成这一巨大变化的因素,固甚复杂,而国共两大领袖——蒋介石、毛泽东的意志和主导,实具关键性。本书即是围绕这个问题来做探讨,期对这一变化的过程进行了解。 史料运用上,本书除充分利用蒋氏日记外,并以国共两方档案资料,以及其他相关人士的日记和著述,互为印证,构成本书的主要基础。 -

七十六号

76号,汪伪特工总部的代名词,它因位于上海极司非而路76号而得名。这一所原属国民党官吏的花园洋房,在上海沦陷后被日本侵略者拨给汪精卫伪政权的特务机关。从此,这里成为沉渣汇集之所,是上海孤岛时期发生的杀人、越货、绑架、勒索等等罪恶的渊薮。 汪伪特工总部两大特务汪曼云、马啸天以他们的亲身经历,讲述了汪伪特工总部76号建立、演变的过程和李士群、丁默邨等特务头子的邪恶行径,以及其间发生的震惊上海滩的种种血案,国民党军统、中统和中共特工虎穴锄奸、出生入死的感人故事,76号内部倾轧和最后覆亡的内幕,等等。同时,从一个侧面,反映了那个时期国民党特务组织、中共地下党、日伪特务机关、英美租界当局各种力量相互交叉、错综复杂的历史。 此书有150余幅珍贵历史图片,并以图释形式增补了一些相关资料,特别是汪伪政权重要人物罗君强、陈春圃、金雄白等人关于76号的口述和文字材料,还引用了陈存仁、郑振铎、陶菊隐、魏裴德等名家著述中有关76号的内容。 -

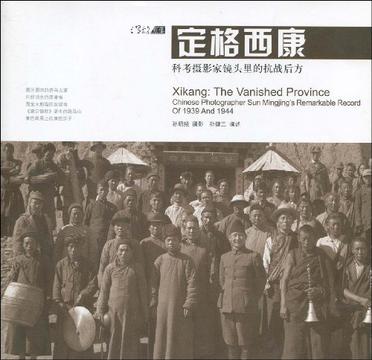

定格西康

《定格西康:科考摄影家镜头里的抗战后方》内容简介:中国有过一个西康省,它于1939年1月1日成立,1955年9月撤销,只存在了短短十六年。这里有康巴同胞,有茶马古道,还有不远万里为西康带来现代文明的西方教师、医生和传教士。有意思的是,国宝熊猫就是在西康省第一次被电影媒介记录下来,《康定情歌》诞生的跑马山,也在这里。《定格西康》即聚焦生死存亡的抗战岁月。1939年6月至12月,为开发西部大后方,我国电影教育家孙明经骑马投入川康科学考察,历时半年,用电影摄影机和照相机拍摄,一次拍摄所用胶片数量之多、内容之丰,在中国的摄影史、电影史、科考史中都很罕见。1944年8月至9月,孙明经应邀率队再赴西康,可惜的是,此次拍摄的电影、照片与底片,相当部分已毁于“文革”。今将劫后侥幸余存的两次科考影像结集出版,洵为珍贵。 -

史间道

《史间道:1840-1949中国历史的非常话语》内容为:鲁迅先生曾言:“中国是世界上国耻纪念最多的国家。”确是惊世之语!晚清至民国,整个一部近代史,真可谓是一部伤心史:1841年1月27日,道光皇帝对英国宣战。1860年9月12日,成丰皇帝对英法宣战。1894年8月1日,光绪皇帝对日本宣战。1900年6月21日,慈禧太后对诸国(13国)宣战。屡战屡败,屡败屡战! -

发现李庄

《发现李庄》讲述了:以翔实的资料、大量珍贵的图片,首次以图书的形式,全面介绍了“李庄”在抗战这一特定历史时期的人文景观。它不是一般地写一个地方,而是写一段历史,写一些很有代表性的人物,包括那些卓有学术贡献的学者、先生们;它是对中现当代学术史的一次追源溯流的追问和展示,具有浓厚的文化底蕴和相当水准的史料价值。 -

安身与立命

【余世存立人三部曲】 100个时代人物的命运转折 200年近代中国的风雨苍黄 余世存二十年磨一剑,纪传百位民国人物 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ◆著名学者余世存二十余年历史人物写作全面呈现。 “立人三部曲”包括《盗火与革命》《安身与立命》《世道与人心》,是余世存二十余年来近代人物写作的完整呈现,《非常道》之后重磅作品。 ◆近现代中国的纪传体叙述。 书中传主百名,涉及人物数百位,跨越历史近两百年,组成了近现代中国的纪传体叙述。而本书可以说是细节丰富而立体的近代政治史。 ◆看乱世如何激发蓬勃的生命力。 在混乱又自由的年代,平时卑微平庸的生活在自由和风险中,激发出人性的光芒,命运也回报人生壮丽优美的风景。 ◆重新打捞和认识被误解、被忽视的人们。 写作对象从清末民初以来的历史推手和弄潮儿,转向边缘的“怪力乱神”和被误解、被忽视的人们,带领读者以全新的角度认识近代中国和近代中国人。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 余世存“立人三部曲”包括《盗火与革命》《安身与立命》《世道与人心》,是余世存二十余年来近代人物写作的完整呈现,组成了近现代中国的纪传体叙述。书中传主百名,涉及人物数百位,跨越历史近两百年,几乎囊括了近代中国所有的重要人物。写作对象从清末民初以来的历史推手和弄潮儿,转向边缘的“怪力乱神”和被误解、被忽视的人们,作者坚信在这个时代,前人的人生能够为我们提供人格的坐标和导航。 《安身与立命》侧重从经济、生存的角度写人物。第一章选取了一组企业家,他们或致力于个人财富的积累,或致力于经世济民,价值取向的差异背后,也有着智慧、勇敢和耐苦的共同特质。他们的人生展现了企业家精神在近代中国的萌芽与展开。第二章从个人经济生活的角度描写了一组政治家与文化名家,谋国不成、谋家有成的康有为,“跑着去领工资”的鲁迅,体制外辛苦谋生的郁达夫,都让我们从全新的角度接近了历史人物。第三章的传主是一群“非主流”,因为种种原因没有得到后人足够的重视,作者却从他们身上发现了“小传统”的生活哲学。 -

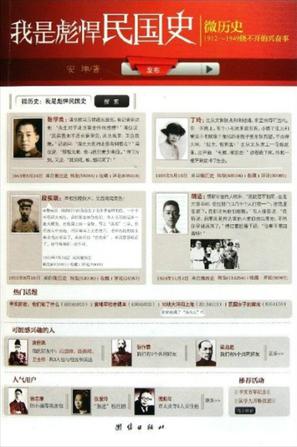

我是彪悍民国史 微历史

《微历史:我是彪悍民国史》内容简介:微历史,又名微博段子体历史。全书取材于民国笔记、历史学家笔记,以及口口相传的民国野史,择取最有代表性的部分进行分解和提炼,集成1200多个历史段子。内容囊括了军阀和政客的奇闻轶事,文化名流的露骨风情,国学大师的真我性情,艺术家、戏子、婊子、嫖客、赌徒、土匪的豪迈经历,新闻记者、知识愤青、市井流民的悲壮人生。涉及袁世凯、孙中山、袁克定、段祺瑞、黎元洪、冯国璋、张作霖、阎锡山、伍廷芳、吴佩孚、徐世昌、盛世才、韩复榘、蒋介石、张学良、溥仪、张勋、章太炎、严复、辜鸿铭、康有为、梁启超、章士钊、陈独秀、梁启超、陶成章、柳亚子、黄侃、沈从文、丁玲、鲁迅、胡适、闻一多、徐志摩、张爱玲、熊十力等几百号人,每一个人都个性鲜明,充满戏剧色彩,由此构成了一部活生生的彪悍民国史。 -

民国三大校长

蔡元培、梅贻琦、张伯苓三位校长,同是了不起的民国教育界领袖,以造育青年人才与提倡学术为终生事业,他们的成就昭垂后代。三人在办学理念方面特色明显,在人格魅力方面也颇有建树。心怀救国,以教兴国;以人为本,教师先行;学贯古今, 中西合璧,是三人共同的特点。本书汇集王云五、罗家伦、毛子水、叶公超等民国时期掀起过时代风浪的学者记录、回忆三位校长教育理念与为人治学的经典文章以飨读者。 -

政党建置与民国政制走向

本书旨在厘清民国政制演绎的大致脉络,从国家政制建设与实际政治运作的层面,展示民初西方取向的政制建设及实践概貌。内容关乎制度建设者有约法制定、政党建设及国会内阁诸端;关乎政治实际运作者有段祺瑞执政府对北洋势力的整合,地方意识的兴起及中国政治的区域化,以及晚清以来变幻反复的文武关系等。对于这些民国政制史上的重大问题,本书作者作了视角独特的观察和严谨深入的学术及思想诠释。列强及被视为“赤色帝国主义”的苏俄对中国事务的干 预以及作为其反动的强烈民族主义宣示,系这一时期中国政治的重要特征,其中一些事件通常被 划归外交范畴,但考虑到斯时外交与内政“打成一片”、不复可分的特殊语境,故一并纳入讨论。本书也涉及学术与宗教,以其或与政治趋于一途、或与政治瓜葛纠缠,故多少染上了时代所特有的政治色彩。 目录 序言 第一编 民国时期的政党与国会政治 政党建置与民初政制走向 论《临时约法》对民国政体的设计规划 梁启超与宋教仁议会民主思想之比较 民初国会制度衰亡之政治语境分析 胡适与1934年全国考铨会议 第二编 权势转移与民初政治格局变化 密勒氏报“中国当今十二位大人物”问卷调查分析 国民党与善后会议关系考析 苏俄、中共与国民党的“左右”分化 直奉战争之后的北京政治 地方意识兴起与中国政治的区域化 北伐前夕中国政治中文武关系的变化 第三编 民族主义与北伐前的中国外交 北伐前夕中国政治中的外国因素 北洋外交与“治外法权”的撤废 北洋外交与“华府条约”框架的突破 民族主义与中国教会教育的危机 北伐期间的反教暴力事件及其责任人问题 第四编 泛政治化背景下的民国学术与宗教 新文化运动思想文化目标与取径辨析 趋向政治化的近代中国学术 “人权”讨论与胡适的政治思想 基督教与中国“边疆研究”的复兴 世界基督教学生同盟大会与中国的反教运动 -

长袍与牢骚

民国是一个充满魅力的时代,也是一个动荡不安的时代。本书聚焦普通教科书上看不到的人与事,被遮蔽与被掩盖的历史真相。 本书分三编。上编“社会思想”介绍了林森、张澜、张君劢、胡适等人许多鲜为人知的故事。他们致力于推动现代中国的转型,其情切切,其心拳拳。中编“文化传奇”讲述了成舍我、夏衍、柳亚子、张伯驹等人的风骨铮铮,蕴藉风流。下编“时代变迁”讨论了物理学家饶毓泰、新闻人杨刚、地方绅士牛友兰等人的坎坷命运,发人深省,耐人寻味。 -

微历史

《微历史:1911-1949民国圈子》主要内容简介:微历史,顾名思义用微博体写史。《微历史:1911-1949民国圈子》涵盖了民国小人物如何选择并积极开拓优化自己的人脉圈子,大人物如何经营和驾驭自己的人脉圈子,超级人物如何平衡自己的人脉圈子等语录精粹。并配有大量稀见图片,影响连缀,俨然1911—1949年历史剪影,现代版《世说新语》。 -

国民党政治与社会结构之演变

《国民党政治与社会结构之演变(1905-1949)(套装全3册)》以纵向的时序分期为骨架,横向的结构形态为肌体,考察了国民党(1905~1949)的历史。研究重心在国民党的政治结构与社会结构,兼及政治理念、权力斗争、派系冲突与整合、党务活动、党务经费等相关领域。尤其重视结构分析和数量分析,探究国民党政治与社会结构演变的特征与规律,求证国民党结构形态变化所产生的政治、经济和社会效应,以及对国民党政权造成的复杂影响,分析导致其结构变动的多元因素,从深隐层次探讨和揭示国民党及其政权结构性腐败的根源,从而对国民党革命和执政的兴衰历程做出了较为客观的解释。 -

抗战前后国共谈判实录

《抗战前后国共谈判实录》是作者在国共关系研究上的重要成果之一。作者历经数年,搜集整理了两党在抗战前后十多年间谈判的草案、提案和谈话录,以及在各时段开具的条件;直接或间接引证了各种涉及谈判问题的来往信件、电报、报告、情报及会议记录等材料;解析了收编与改编、合并与跨党、新四军问题交涉、蒋毛会面之流变、马歇尔调处的成与败、打亦谈来谈亦打、南京代表团的困境等一系列谈判的核心问题;真实再现了在云谲波诡形势下,国共两党谈判的曲折过程和历史真相。 在抗日战争前后,国、共两党都把谈判视为重要的斗争手段。几乎所有重大矛盾与纷争,都要诉诸于谈判;几乎所有重要的方针和目的,都要在谈判条件的考虑和变换中表现出来。它甚至远比那些真刀真枪的摩擦和冲突更具复杂性和戏剧性,更惊心动魄。 -

共和十年

《共和十年(政治篇):纽约时报民初观察记(1911-1921)》(作者郑曦原)为《帝国的回忆——〈纽约时报〉晚清观察记》的姊妹篇,时间上与其相承续,系《纽约时报》1911年10月至1921年12月间对华报道的选编。1911年,中国延续数千年的帝制终结。之后十年,共和制在动荡中初具形式,列强环伺的局面依旧,社会生活中西风东渐,中国被日渐引入世界政治和经济体系中,构成中国历史上一个充满危机与希望的时代。入选《共和十年(政治篇):纽约时报民初观察记(1911-1921)》的《纽约时报》200多篇报道,从政治、经济、文化、社会、民生等角度,对中国这十年进行了全面的报道,其内容之丰富、涉及面之广、系列报道之深入。令人惊叹。以西方人的眼光,对当时中国的现实进行了分析,对其未来做了预测,给我们提供了另一种视角,从这里读者可看到历史的另一面。他山之石,可以攻玉,近百年后回眸历史,给人很多启示。《共和十年(政治篇纽约时报民初观察记1911-1921)》为其中“政治篇”。 -

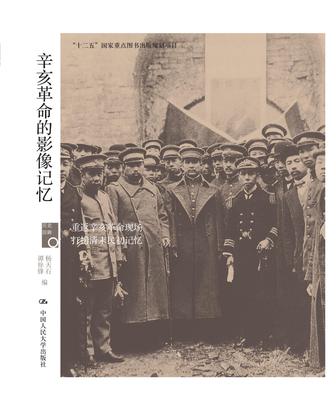

辛亥革命的影像记忆

百年辛亥可谓“横看成岭侧成峰”,本书尝试从影像的角度,避免既往辛亥革命史叙述的脸谱化倾向,将珍贵的历史影像呈现给读者,辅以当事人的自述或回忆,期待在对近四百帧历史图片的追索中,切近当时各个社会阶层的生活实况,革命者的生活世界与革命生涯,还把革命的对象——清廷及其代言人纳入图像世界,邀请读者进入那一段逼真而鲜活的历史场景,感受那一波惊天动地的革命巨浪。 -

中国国民党百年人物全书(上下)

无论国民党人将来的事业和前途如何,其在20世纪中国历史上的重大影响和突出地位是不容忽视的。 本书全面展示了中国国民党内,及其相关政府和军队中的成名人物共21458人,肖像照9580幅。 -

清季的革命团体

清季革命,始于甲午战争前后,由孙中山倡始。庚子以后,各派革命势力兴起,终汇成革命洪流。各派人士推动革命,无不以组织团体为进行之方法。孙中山于1894年在夏威夷组织兴中会,1905年在日本合各派势力组织同盟会,并在国内外各地成立分会,影响波及国内外。蔡元培、章炳麟在江浙组织光复会;黄兴在两湖联合学界组织华兴会。1905年兴中会、华兴会、光复会三派人士结为同盟会,革命由地方性发展为全国性。其后又有共进会和同盟会中部总会的成立。各团体皆以反清为目标。在竞争发展的情形下,革命势力日盛,终有武昌革命的成功。

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友