欢迎来到相识电子书!

标签:民俗

-

雪宧绣谱图说

《雪宧绣谱》是我国最早的一部刺绣理论专著。这部书由清末民初刺绣艺术家沈寿晚年病中口述,时人张春整理而成。刺绣,古称针绣,又名“女红”,是用绣针引彩线,按设计的花纹在纺织品上刺绣运外,以绕迹构成花纹图案的一种工艺。《雪宧绣谱》不仅总结了我国自唐宋面绣、明代顾绣以来的刺绣外法,如齐外、套针、扎针、长短针、打子针等;且记录了沈寿借鉴西方素描、油画、摄影的表现方活,所创造的散针、旋针以表现物体的明暗虚实的自创针法。今次整理出版此书,由王逸君女士为原书作注,译为白话文,并酌配有关图片两百余幅诠释原著。此外,书后附录《顾绣考》增广见闻,共飨读者。 -

图像晚清

本书截选了《点石斋画报》中160多幅图画,以图解说晚清,这些图的内容均涉及当时的生活状态。尽管这些内容与我们今时今日对历史的认识及结论不无差距,但为使我们能更客观地认识历史,本书基本保留了所选图文。此外,本书还收录了相关图画的史料,供各位相关爱好者参考阅览。 本书从《点石斋画报》四千幅图像中,“摘取其关于生活状况者”约 160幅,再加以阐释与补充,使晚清生活的各个层面在其中均有绝佳的展现。书中的某些内容与我们今日对历史的认识及结论不无差距,但编辑尊重本书编注者“为历史打开一扇奇妙小窗”的编选宗旨,在审稿中基本保留了所选图文。 -

王府生活实录

本书以优美的文笔,介绍了北京清代各王府的分布、历史、建筑、人员配备等。对王府一年四季的节令生活作了生动传神的叙述。... -

中国巫术通史

本书主要是以敦煌巫术为轴心,考察和探索了我国各类巫术流变史。共分为四十余章,第一至五章是总说巫术的概念,让人知道巫术是怎么一回事,然后在第六至四十五章中,按时间顺序、朝代先后,展示了中国巫术史的全貌。 -

沪游杂记

是较早的系统反映近代上海现状的著作,文字简明、严谨,内容丰富而切近于实际。为后人提供了近代上海的重要史料,在当时来说,它为在上海和到上海的人们充当了良好的文字导游。在本书重新标点刊印时,由徐景村先生从与《沪游杂记》同时代的各种晚清写实画报中,爬梳搜罗出大量含有相关内容,并具有一定社会意义的图画,使成一题一画,图文对应。它们在为读者增添阅读情趣的同时,也能给上海史研究者、爱好者对形象史料的采辑,提供一定的方便。 -

岁时

作者通过对中国古代岁时文献资料的深刻思考,结合田野考察,向读者解释了:在中国特定的地理与人文环境中,蕴育了中国民众特有的岁时观念,形成了具有深厚文化内涵的节日体系。在历史—现实的时间流程中,在春节、元宵、清明、端午、中秋、重阳等诸多节庆中,我们体味到了中华民族不息的生命意识,感悟到了民众情感的凝聚,历史的传承、社会活力的延续。 -

婚姻内外的古代女性

本书为“古代社会生活图记”之一种,由婚姻与女性两部分构成。婚姻部分论述了包办婚姻、婚龄构成、婚姻范围、择配标准、婚姻程序、夫妻关系、婚姻解除、妇女再婚、特殊婚嫁等九个问题;女性部分则论述了古代的“营妓”、节娼、劝善书中的戒娼、明代岁时节日中的女性、清代溺女问题、明清女性事迹丛说等七个专题。多有作者本人的研究心得。在写法上深入浅出,通俗易懂,且配有百余幅插图,图文并茂。 -

江户时代的风俗与生活

“在江户时代,根据身份、年龄,人们的发型基本上是固定的。随着年龄的增长,女性的发髻由“烟缸式”改为“裂桃式”,旋即又变成“岛田式”,结婚后又梳成“椭圆式”;寡妇则剪短垂下。男性不分武士还是百姓,成人后就剪去前额的头发,理成“月代”头,虽然这种发型有各种各样的变化,但是它会伴随男人的一生。无论是武士还是百姓,剃月代头就跟刮胡子一样成为了每日必做的事情。武士的头,其妻、女以及百姓都是不能碰的,这是一个基本的操守。百姓则多半是在城……” -

中国历代衣冠服饰制

衣冠服饰,是人类生活史上一个极其重要的问题,它伴随着生产水平、经济基础、物质文明、社会习俗与审美观念而同步进展。因此,对人类衣冠服饰史的研究,可以帮助我们了解古代社会的一些侧面情况,增加我们的历史知识。 这些记载,给我们研究中国古代衣冠服饰制的沿革,提供了重要的史料和例证。专志记述虽然十分详细,但和出土的石刻、壁画实物校核,却尚有许多不尽相符之处。究其原因,大凡有二:第一,文献记载的冠服制,多是统治阶级朝会、燕享、郊天、祀地等礼仪的服用制度,而石刻、壁画所反映的则多是平时燕居生活和奴隶劳动的情况;第二,后朝人修前朝历史,其时间相隔,或有数百年,中历战乱,资料多有散佚,征集难于周备,加上墓葬实物尚未出土,对于某些服物的认识或有借助想象或推测,以至于难以准确。例如,依史志记载,汉代梁冠和爵位有着密切的关系,据理而论,帝王冠帽必当九梁,但从东汉石刻、壁画所反映的形象资料看,则一般只一梁至三梁。叉据《舆服志》所载,幅中裹头(即平巾帻)是西汉王莽因头秃无发才开始应用的,怛从出土的商代玉雕分析,早在商周时期,就已有巾裹之制,其间相去千余年。大量的出土文物,纠正了史志记载的不实,所以,我们在叙述历代冠服的具体形制时,尽量参照出土实物及形象资料,若遇实物和图像与文献记载不尽一致者,则或是同时并叙,指明是非;或径从宴物,略加说明。本书的插图。除了可以增强我们的感性知识外,有时还可以作为判断是非的根据之一。衣冠服饰,古今不同制,其中比较重要的区别,大概有两方面:第一,古服上衣下裳,今服则衣裳连称,而裳名转废;第二,古时服装(尤其是上层阶级)都极宽博,只有军士服装较窄小,今天则除了僧衣道服还存古制外,其他服装均尚紧窄称体,并讲究线条美。所以,古今服物名同而形制迥异,例如袍、衫、裙、裤,以至鞋、袜、冠帽等,古今皆同名,而且是人们生活中习见、习闻、习用的东西,但若以今名考之古制,则大异其趣。因此,必须分别考其由来,述其沿革。在书中,凡是古今通用的服名,则多在刨制的朝代加以详叙,或阐明其沿革关系,以使读者对该服物有较完整的概念。古人的装饰物,千奇百怪,诸如首饰、颈饰、手饰、衣饰以及面饰胭脂粉黛等等,名目繁多,品类不一,形制各异,我们只选择较重要的,或能代表该朝特征的,或多数朝代袭用不革的,或古今同制为人们所习见、习闻、习用的,或诗、文、词、赋多所提及的进行介绍,其他就不能一一述及了。各朝冠服制度的改革和服物的更新,与丝棉生产的发展和织染技术的提高都有密切的关系。本书每章都用一些篇幅叙述该朝统治者如何重视、提倡和鼓励丝棉生产的情况,作为冠服制度改革和更新的物质依据。本书的编写内容,除了采用史部文献、出土文物和历代笔记的有关记载之外,还参考、吸取了当代学者的一些研究成果和资料,特此说明。 -

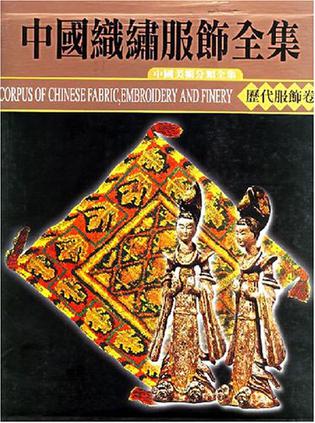

中国织绣服饰全集。3,历代服饰卷(上)

《中国织绣服饰全集:历代服饰卷(上)》为《中国织绣服饰全集》中的第三、四卷《历代服饰卷(上下卷)》是一部具有发展史的意义、迄今为止最全面展示历代服饰形象臾宝物的图集。 中国服饰发展经历了一个漫长的时期,度过了几千年的相承、发展,创新的历程。在历代的衍变中,不断地汲取其他民族服饰形式加以充实,但仍然保持着我国固有的特色。从最初“衣”、“赏”形制的产生,至沿袭今日的“衣裳”名称,已成为囊括各种服装的总称。历经了时代的演进,朝代的更替,中华各民族服饰的形成的“上衣下裳”,这是西周出现并不断豊富完善的、饰有“十二章”纹样的帝王的“衮冕”服和“弁服”这是盛行于春秋战国绣有各种龙风虎纹样的“绣衣”;流行于两汉的直裾或曲裾的“深衣”;这有南北朝时期的独具特点的“礼堂”衫;以及丰富多彩、革贵大气的盛唐服饰;及至两宋宽博的“直掇”与“褙子”;元代的“质孙”、“辨缐袄”;明代品级分明的補服;清代独具少数民族特点的“八旗”服装与缺襟袍等,均为各个朝代服饰的典型。 《中国织绣服饰全集:历代服饰卷(上)》分为两卷本,上卷从远古至两宋,下卷从远春西夏金元元至清末。主要展示公元前两、三千至二十世纪初,具有历史价值与美术价值的各个朝代表性的服饰国像与宝物图片一千四百八十九件。卷首分别发表《中国服饰发展历程(上下)》,选编的每幅图片都有图版说明。 -

唐代衣食住行研究

本书试图综合研究唐代的衣食住行,不仅要研究衣食住行中的具体问题,比如胡饼是什么,半臂是什么,绳床、步辇又是什么,而且更重要的是研究引起衣食住行变化的社会环境,研究不同阶层不同集团在衣食住行方面的差别、衣食住行所具有的地域性民族性及其互相交流,以及衣食住行中体现出来的礼仪和习俗。 -

汉族风俗史(共5册)

本书以叙代史的形式、大文化为背景,论述了中国汉民族风俗发生、发展演变的历史。 从先秦到汉末,从隋唐到民初,中华大地五千年的历史,被深深地扎入汉族的血脉中,把它化成风俗民情,植藏在心里。观看汉族——这个长久居住在中华大地上庞大的民族的风俗变迁,就能大致上了解,中华民族五千年来的历史进程,汉族风俗史,为我们展开了一幅泱泱大国传成五千年精神的历史长卷。 -

中国人的社会生活

本书是一个西方传教士对晚清福州社会历时14年的精密观察的结果;是西方汉学界推崇备至的中国人生活记录权威著作;是福州民俗文化的里程碑著作140年后绝世再现;是对福州民俗的历史轨迹全面重新审视。它被“美国各大学研究中国问题的机构视为经典”,“在西方很有影响,曾多次再版。” -

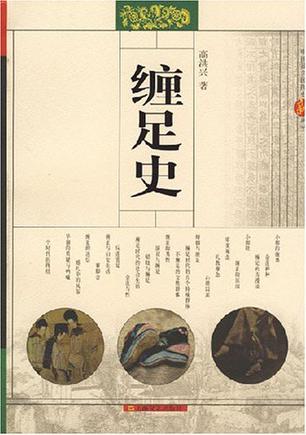

缠足史

缠足作为一种在中国历史存在了千年之久、残忍地迫害女性却又被崇拜美化得举国若狂的陋习怪俗,非常值得研究,也是人们非常关心的问题。本书不仅增配大量的图版,而且作者根据近十余年来学术界对于缠足问题的研究成果,以及自己的新的看法,站在一个新的认识的高度来分析缠足这一历史现象,并且有条理地将缠足作为一种文化的历史现象进行研究,找出其长期存在的社会因素和心理因素,以及缠足至今仍然受到世人关注的各种原因。 -

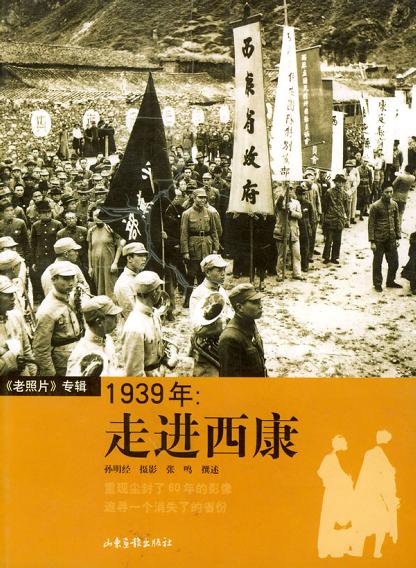

1939年:走进西康

《老照片》专辑重现尘封了60年的影像,追寻一个消失了的省份。本书中收录的老照片讲述了上个世纪30年代西康的老故事,读者从中将会对那逝去的年代有一个了解,《老照片》是当代青年人认识过去一个极佳的窗口。 -

文身的历史

这是一本文集。搜集了有关从17世纪到当今世界各地文身的历史文献。这些作者中有探险家、记者、医生、人类学家、学者、长篇小说家、犯罪小说家和文身艺术家等。每位作者都反映了关于其时代和地方的观点。因此。如以当今标准来看。其中一些节选可能会显得倨傲不逊,带有偏见。 -

中国风俗通史

风俗的内涵极其广泛,涉及物质生活和精神生活诸多层面,历来有关研究著作论述的范围颇有出入,我们经过多次讨论,在认真吸取前人成果的基础上,力求有所突破。接其内容和形式,将其分为饮食、服饰、居住、交通、婚姻、丧葬、寿诞、卫生保健、交际、经济生产、娱乐、宗教信仰等大项,并努力探讨各个时代风俗的基本特征及演变规律。 本书按时代划分,共分为原始社会、夏商、两周、秦汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋辽金夏、元明、清、民事十二卷,力图全面系统地反映了中国风俗发展的历史轨迹,至于各卷的章目设置。本着“求朋同,存小异”的原则,力求反映各个时代的风俗特点。 -

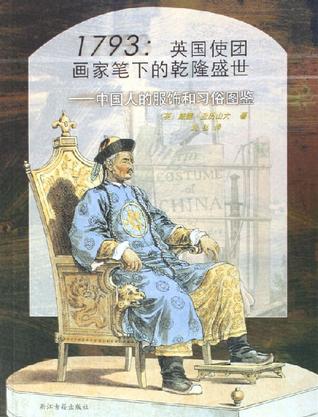

1793英国使团画家笔下的乾隆盛世

1973年,大英帝国派往大清帝国的马戛尔使团到达中国,在热河行宫觐见了乾隆皇帝。 年轻的英国画家威廉·亚历山大作为使团的随团画家,从澳门到北京的往返旅行中,创作了大量反映当时中国世态风情的画作,随后在英国及欧洲风靡一时。 本书于1814年在伦敦出版,50幅精美的彩色版画,描绘了皇帝、兵勇、仕女、商贩、戏子……向我们展示了欧洲人眼中那个久远而又多姿多彩的乾隆盛世。 -

元代社会生活史

在中国的历史长河中,元朝的统治虽然只有一百余年,但是在空前的“大一统”局面下,农耕文化、游牧文化、渔猎文化的相互影响和相互交融,为中国各民族的社会生活刻下了难以磨灭的印记。 本书共分为16章,前3章介绍元代社会的基本情况,包括地政区划、生态环境、人口和民族分布等方面的内容,并重点说明游牧文化和农耕文化的相互交融给元代社会生活带来的影响。第4章专门介绍元代婚姻家庭状况和婚礼习俗。第5章至第11章记述衣、食、住、行方面的内容,并根据元代的特点,特别用3章分别介绍皇室住房、城市住房和乡村专述元代的医疗卫生条件和丧葬习俗。最后的3章,则分别介绍伦理道德、社会禁约、礼节、岁时风俗和娱乐等方面的内容。 书后附参考图片60幅,主要选自《中华古文明大图集》、《内蒙古出土文物选集》、《中国古代史参考图录》、《中国内蒙古—北方骑马民族文物展》等图集。

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友