欢迎来到相识电子书!

标签:书信

-

你在心上,便是天堂

《你在心上,便是天堂》内容简介:细数近代的传奇爱情故事,徐志摩和陆小曼算是极为人所熟知的一对。徐志摩的散文、诗歌,大多的灵感都来源于自己的爱情经历,那些热烈、细腻、洋溢、深情的文字,至今仍被奉为经典。而比他的文学创作更动人的,则是他与陆小曼之间真实的恋爱心声。徐陆二人的往来书信、恋爱日记,难得地被保留下来,这些文字,记录了他们从相识,到恋爱、结婚,直至徐志摩离世的情感历程,令后人为之感喟。 -

新爱洛伊丝

《世界文学文库:新爱洛伊丝(插图本)》是描写爱情和风景小说的先河,虽然以前的小说也有写爱情的,但都没有卢梭的这部写得细致,详尽,而且很感人,景物描写也如此,《世界文学文库:新爱洛伊丝(插图本)》是描写贵族姑娘朱丽和她的年轻家庭教师圣普乐相爱的故事。 -

雅舍情书

本书收录了梁实秋写给韩菁清的120封情书,始于1974年12月2日,止于1975年3月25日。梁实秋与韩菁清的相识与相恋是一段天作奇缘。两人远隔重洋,仍每天书信不断。在前后近四个月的时间里,梁实秋共写了120多封情书,用他的爱与生命激情,写就了一部人间最温柔的艺术作品,我们将之汇编为《雅舍情书》,以飨读者。 本辑所收情书,按写信的地点分类,以信件的时间先台编排。第一至三五号(1974年12月2日-1975年1月9日)写于台北,第三七至一二零号(1975年1月11日-1975年3月25日)写于西雅图,第三六号(1975年1月9日)是从台北飞西雅图路过东京时所写。 -

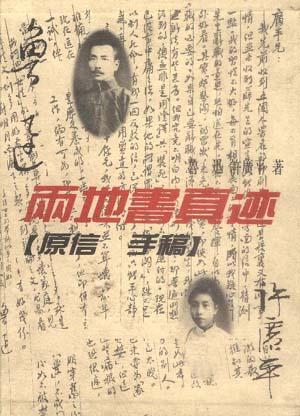

两地书·原信

《两地书》的原信,没有全部单独出版过。这回中国青年出版社要出版了,算是创造了一个记录。由于第一封信是许广平1925年3月11日写给鲁迅的,当天鲁迅写的回信,以写信的时间顺序来排印,这本《两地书·原信版》,别有一番意味吧。 -

爱的故事

情书+2部戏剧:三种方式讲述一个爱的故事 ☆收录大作家契诃夫与初恋情人米齐诺娃情书及剧本 ☆纪念伟大作家契诃夫逝世110周年 ☆收录契诃夫世界名剧《海鸥》 ☆著名翻译家、契诃夫研究专家童道明精心翻译 这本书有关契诃夫的生命和情感,是一个用三种不同的方式来讲述的爱的故事。 第一种讲述充满了私密性,是契诃夫和米齐诺娃之间的通信,这一束私密的情书反映出契诃夫的真性情,让人们看到恋爱中的契诃夫的样子,也是他文学遗产的特殊的组成部分。 第二种讲述是剧本《契诃夫和米齐诺娃》,以戏剧的方式重现了了两人的交往,属于后来者对先贤及其精彩人生的描述。 第三种讲述是契诃夫的剧本《海鸥》,因为米齐诺娃是《海鸥》女主角妮娜的生活原型,这部戏对两人都有着特别的意义,我们能从中看见生活中的恋人如何变成了戏剧中的人物。 -

纪伯伦情书全集

纪伯伦情书全集,ISBN:9787805049632,作者:(黎巴嫩)纪伯伦著;李唯中译 -

爱眉小札

20世纪20年代,著名诗人徐志摩与才女兼美女陆小曼的倾城之恋轰动了中国文坛。徐志摩(1897-1931)名章垿,初字槱森,后改志摩,浙东海宁人;陆小曼(1903-1965),名眉,别名小眉、小龙,以曼名行,江苏武进人。为了追求理想中的真爱,两人历经波折,终于在1926年如愿结合。《爱眉小札》便是徐志摩在1925年8月9日至9月17日的热恋期中,专门为陆小曼写下的一组日记。 -

亲吻神学

书摘 因为他或者她意识到自己已被引导到一个具体的人身上,所以没有人感到自己远离上帝。相反,人之爱的经验就像一条直接通向上帝的跳板或者道路。对具体的你的渴望与对上帝的渴望融为一体,这在他们的书信中时时有所表露。这不难理解,因为事实上这是“肉身化”了的爱。于是,实现爱的具体形式便成为追随基督的一种形式。所以对具体的你之爱一变而成为基督成人这过程的继续,基督是作为圣父之爱的标志而成为人的,这并非为了通过爱去解救“人类”,而是为了去解救每一个个别的具体的人。上帝爱我们并非将我们当成普遍的人类的一部分,而是因为我们是位格,因为我们是具有具体和独特品格的个体。 当读者打开阿贝拉尔(Abaelard)与海萝丽丝(Helo-ise)的往来书信时,犹如被引入一幕无比美丽、无比丰富的戏剧,会看到一座空荡荡的舞台随着演员的出场而渐渐活跃起来。这些书信是伟大的爱情与友谊之独一无二的人性见证。海萝丽丝是一位——人们曾完全正确地评说——伟大的献身于爱的女性,她在某种程度上以自己的实践证明了纯洁的爱的本质就是如此,而且只能如此。阿贝拉尔写给海萝丽丝的信证明,他是一位致力实现基督之爱的崇高理想不知疲倦的斗土。他为此将他的整个生命孤注一掷,这一生命没有海萝丽丝是不可想象的。他使海萝丽丝也卷进了他那急风暴雨般的生活所掀起的大大小小的波涛之中。 在《旧约》和《新约》中,你会发现,死者复活之伟大奇迹仅有利于或者至少有利于女人,要么是为了女人,要么是在女人身上完成的。《旧约》向我们讲述了两个应母亲的请求令死者复活的故事,这便是以利亚及其门徒以利沙创造的奇迹。福音书只有三个有关主耶稣基督令死者复活的奇迹:这三个奇迹都是有利于妇女。事件本身就证实了上面援引保罗的话:“妇女通过复活重新得到死去的人。”在伯利恒城门耶稣唤醒了寡妇的儿子,因为寡妇的悲痛使耶稣无比感动,他将儿子还给了母亲。耶稣还接受了拉撒路的姐妹玛丽亚和马大的请求,使他的好朋友拉撒路复活。甚至一位会堂主管也请求耶稣,耶稣便给他的小女儿以同样的恩宠。这就证实了:“妇女通过复活重获她们死去的人。”因为睚鲁的小女儿在死亡之夜——犹如那些重新得到家庭成员的身体的人那样——立刻重新得到她自己的身体。然而所有这些生命复活都是应 少数人的请求发生的。 时代将使我的神父失去一些他所具有而我自己认为颇为神圣的坦诚性格;然而,正如魔鬼不愿人人都成为圣者那样,那些邪恶和狡猾的人(如我本人)也善于避免使你成为话柄的机会。我自己出于种种原因,虽然允许自己小心呵护我与你的交往,但并非所有的修女都能如此,正如并非所有的神父都具有我的神父那样的坦诚一样。即使上帝将这种宝贵性格赐予他们,你也不要认为他们会持有相同的意见。我告诉你,我真正担心的是那些人对你可能造成伤害,他们比魔鬼还要凶恶。姊妹也许会认为,她们可以做我曾做过的一切,她们这么认为是有道理的…… 事实上,自从女儿将自己托付给我以来,我的行为极为谨慎。因为我必须考虑到,魔鬼可能会通过我去诱惑她们,因为我也不过是个罪人而已。感谢上帝,尽管我相信在我身上找不出什么严重过失,因为上帝无时不在地庇护我。但是,我要承认,我还得在女儿面前努力掩饰我那些不完美的地方(这类不完美之处很多,想必女儿早已有所察觉)。 属于这方面的还有我对我的保罗的爱和担心。我不得不常常提醒他,他对修会意味着什么,虽然我并不愿用这些批评来干扰他。 西笃会(拉丁文为Cistercium,意为“新修道院”,由此而产生“西笃会士”这个词)与1098年开始的本笃会的改革有着密不可分的联系。一小群修士在香槟隐修院(Chaim-pagne)院长罗伯特(Robert)率领下与一直主宰着克吕尼(Cluny)本笃会的修院生活方式决裂,重新回到圣本笃的原始规章,开始新的生活。 贝恩哈德体质孱弱——他患贫血病和胃病。尽管如此,西笃隐修院第三任院长哈丁(S.Harding,1060—1134)在他于修会任职三年后,即1115年,仍然派他带领12名修土去香槟地区创建克莱尔沃隐修院。贝恩哈德由此出发进行布道活动,很快便远近闻名,以致该隐修院的名字与他个人不可分割。他那博人好感而光彩照人的风度使他的活动更加有成效,克莱尔沃的修士数目急速上升,并以这里为中心建立了许多分支隐修院。贝恩哈德个人就建立了64所。这些隐修院推行的基本路线介乎独处的欲望与通过完成各种使命而不断提高的要求之间。 贝恩哈德生性聪敏,这种品格容易接受神秘思想,但同时也具有领导才能。这些性格的特征在他那些当时看来十分频繁的通信中都有所表露。他是一位激进的斗土,为了宣扬西笃会士的理想、反对克吕尼的僧侣,他义无反顾地投入斗争。因此他于1129年应圣蒂耶里的威廉(Wilhelm von St.Thierry,约1080—1148)的请求,撰写了《护教学》一书。这大大提高了他在许多修会中的声望。 他经历了1130年至1145年间旷日持久的教会政治斗争。在此期间,教皇、主教、隐修院院长以及神学家有些视他为敌人,有些视他为朋友。 在他的所有著作和论辩文章中无不显示出一位非凡人物的独有魅力:充满对上帝之爱的激情,宽厚而又激进,脆弱而又坚强,积极主动而又善于沉思,先天的神秘主义倾向,无私因而往往不妥协,广交朋友而又对敌人毫不留情。他努力捍卫言论自由,力图在自己一生中实现他在布道和著作中所宣扬的东西。贝恩哈德的神学理论和宗教思想集中表现在他大量的布道词、论文和对《圣经》各个篇章的阐释之中。 贝恩哈德对整个发端于西笃的修院运动的发展有着巨大影响。这一运动最明显的特点是文法与文献、哲学与文学、神学与艺术、思辨与冥想之间的紧密联系。所有这一切都来自贝恩哈德对《圣经》的深刻理解。这无疑是神学家兼作家的这位克莱尔沃的贝恩哈德给人印象最深的性格特征。他的86篇《雅歌诠释》即对《雅歌》三章1节之前各章节的诠释,是灵修神学的杰作,同时又是理解12世纪隐修院神学的钥匙。这是他殚精竭虑、呕心沥血之作。他以基督和灵魂来解释爱着的男人与被爱的女人的关系。这表明他毫不犹豫地离开传统的辩论规则,寻求一种不平常的诠释途径。他的文风带有论战气味,但同时又显示出他高度的机敏和诗人天赋。 上帝之道成了肉身而达到人的得救这一论题,贯穿他的神学思想。这一论题的展开成为教理与过时的信仰、神学思想与神秘主义反思的结合。这一杰出的神学论述在后来影响了整个西笃会的唯灵论。所以,西笃会的改革正是由于贝恩哈德的努力才获得其内容上的和神学理论上的形式的。 正如下列选文所表现的那样,人与人之间的友谊和爱在西笃会的神学理论中占有很高的地位。神学所缺乏的是思辨上有机性的品格;于是,一个新概念受到人们的关注:Experi-entia,即上帝与人相遇的个人经验。在西笃会土的文章中,我们可以感受到11和12世纪那种宗教精神的亢奋状态,它以前所未有的深度在个人之爱的情感张力场内重新经验着人与上帝的关系。 西笃会的修士钟情于爱(amor)。对他们而言,一切精神性认识都与爱有密切联系,爱就是一条接近上帝、接近人的途径。他们认为,爱是一团无焰的火,它不断地燃烧起来,成为雅歌形式的新婚之爱,并诱使人完全将自己奉献给上帝。 在爱者及其以完美的爱爱着的人所喜欢的一切财富中,爱所爱的是共同拥有,它乐于共同拥有而不愿独自占有能够使两人欢乐的东西。但对于两人所不喜欢的东西,爱自身也宁可放弃,它不想拥有朋友不喜欢因而也不愿拥有的东西。 在证明可爱性时,爱关注的始终是激起它所爱的人产生爱,这样他才不至只是单方面地接受爱。如上所说,爱所爱的就是被爱。对于爱者而言,只要它没有感觉到爱中的共同性,它便不会仅仅满足于去爱某种共同的东西。 如果爱要将它所拥有的东西变成共同的占有物,那么,这东西首先就是爱本身。爱总是对他人怀有好感,它厌恶孤独。可以说,爱沉迷于对共同拥有物之爱,所以它不由自主地慷慨赠予,以便达到爱的共体。 那种将其所拥有者保留下来,为自己所用而不愿将之变成共同占有物的爱,会是怎样一种爱呢?反之,如果爱者自身不被人爱,而只是爱人,那么这爱者会得到怎样一种慰藉呢?“孤独者多么可怜!”(传4:10)孤独的爱将自己钉上了十字架,它在某种程度上是仇恨自己,因为它根本不愿孤独而是想互为伙伴。它不可能被剥夺它的爱的冲动以及它的本性,因此它也不可能不爱共同拥有它的财富,不可能不爱爱本身的共同性。 所以,与我们心中的爱不可分割地联系在一起者有两个东西:对共同拥有的爱与爱的共同性。二者缺一爱就算不上是幸福的爱。 爱在共同拥有中寻求善,在爱的共同性中所要寻求的不是别的,而是幸福。如果存在着某种人共同爱着而又缺少爱的共同性的东西,那么,这爱便缺少它自己想拥有的东西。反之,如果人共同爱着而又缺少人想要共同爱的东西,那么,这爱便缺少它自己不愿失去的东西。 这便是属于我们、存在我们心中、在我们中间的爱。怀有这种爱,我们还不算完全幸福。但是,只要我们共同占有能够使一切人完全得到满足的最高财富,只要一种共同的相互之爱将我们联结起来,只要借助这种爱达到不存在无共同性之物的境界,那么,我们将来会是非常幸福的。 …… -

伟人情书

《伟人情书:临睡前读给爱人听的极致浪漫》这是一本关于爱与永恒的书,汇集了影响历史进程的伟人们的六十多封情书。它们有的写在战场上,有的写于监狱中;有的朴实,有的华丽;有的匆匆而就,有的精雕细琢。岁月让伟人的多彩人生泛白,时光使情书的笔迹褪色,但是情书中动人至深的文字,让永恒的爱情再次鲜活,让无情的时间变得温柔。这是伟人们留给这个世界,留给恋爱男女的另一笔巨大财富。 Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:宋体; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} 海报: -

时差信徒Ⅱ――给Z先生的又一封情书

《时差信徒Ⅱ——给Z先生的又一封情书》是发生在网络上的真实情书传情事件的第二部合集。 撰写情书的R先生,无论多么繁忙多么辛苦,也都每天坚持写一封情书,给他远在海外的恋人Z先生。由于情书的文字风趣幽默,涉及的主题又具有相当的亲和力,因此184封情书迅速在豆瓣、开心、人人、MSN、Google Reader、新浪微博等网站被大量粉丝疯狂转载传阅。 这不是一本小说,真实的情书自然有一个真实的收信人在等着阅读。《时差信徒Ⅱ》除了收录因为篇幅限制没能纳入第一部的84封情书,更有67封来自Z先生的回信,让情书与回信彼此聚首,美好团圆,让一切情感有始有终,让世界充满爱。 -

致廷光書-唐君毅全集卷二十五

致注光書-唐君毅全集卷二十五,ISBN:9789571500843,作者:唐君毅 -

寄在信封里的灵魂

“我把我的灵魂封在这封信里.你去旅行的时候,请把它 随身带在口袋里,携带它同去玩玩,但不许把它失落在路上.”--《寄在信封里的灵魂》 -

爱眉小札

1936年,上海文坛发生了一件大事。这年是二十世纪新诗坛祭酒徐志摩诞生四十周年和罹难五周年,徐地摩未亡人陆小曼为了纪念,出版了她整理编选的《爱眉小扎》,从而把她和徐志摩之间那刻骨铭心的倾城之恋,完完整整的公之于世,二十世纪中国文学史也因此增添了一部唯真唯美的散文佳作。 所谓“爱眉小扎”,指的是徐志摩和陆小曼在上个世纪二十年代顶住来自家庭和社会各方面的压力真心相爱、相许,所写下的一组日记和书信。《爱眉小扎》有两种版本。一种是1936年1月由上海良友图书公司出版的“真迹手写本”,系题为“爱眉小扎”,署名“心手”的徐志摩1925年8月9日至31日、9月5日至17日的日记手稿影印本;另一种是1936年3月由上海良友图书公司出版的铅排本,除了收入除志摩上述日记之外,还增收了徐志摩1925年3月3日至5月27日致陆小曼信十一封和陆小曼1925年3月11日至7月11日所写的《小曼日记》。“真迹手写本”用上等连史纸,黑、蓝两色套印,十开丝线装,美仑美奂,限印一百部,极为珍贵。铅排本小32开布面精装,配以精美护封,同样素雅大方,惹人喜爱。 《爱眉小扎》之所以引人注目,因为它是徐志摩与陆小曼热的真情告白。在三十六载短暂而又浪漫的人生中,徐志摩先后与张幼仪、林徽因、陆小曼三位女性产生情感纠葛,而最纯真、真动人的是他与张幼仪离异之后,与林徽因失恋之后,遇到了陆小曼,很快与陆小曼坠入爱河,爱得轰轰烈烈,爱得死去活来,爱得令假道学震惊,爱得使后来者钦羡。这一切在《爱眉小扎》中表露得明明白白,显示得清清楚楚,使读者得以再真切不过的感受徐志摩和陆小曼两颗活泼泼的爱的灵魂。尽管徐志摩反抗名教,追求理想的真爱,“从茫茫的人海中访我唯一灵魂之伴侣”的努力,最后以不完美的情感悲剧而告终,但他的爱情历程见证了一个时代的困惑和悲哀,从而也就超越了一般名人的风流韵事,而且有了文化的内涵和省思。 -

圣殿下的私语

一个是当时首屈一指的修辞学家、神学家、赫赫有名的教授;一个是才貌双全、情窦初开的美少女,他们成为一对不朽恋人,在基督教会居主导的时代,他们被迫分手,双双遁入修道院…… 书中收录他们的书信七封,前四封是他们的个人通信;后三封主要是阿拉伯尔就女修道院的起源、规章等对爱洛依丝进行指导。 -

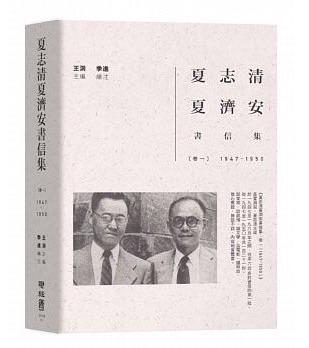

夏志清夏濟安書信集

家常、感情、文學、電影、時政 中國現代文學批評界的兩大巨擘──夏濟安、夏志清夏氏兄弟 18年的魚雁往返,是一代知識分子珍貴的時代縮影 現代中國學術史料的重大事件 濟安與志清,雖個性不同,但興趣相投,他們都喜好文學,愛看電影,聽京戲。濟安交遊廣,童芷苓,張君秋,都是他的朋友。兄弟二人在信裡,除了談論時政家事外,就講文學,評電影,品京劇,也月旦人物,更多的時候是談女人與婚姻。──王洞 從1947年底至1965年初,夏志清先生與長兄夏濟安先生之間魚雁往返,說家常、談感情、論文學、品電影、議時政,推心置腹,無話不談,內容相當豐富。精心保存下來的六百多封書信,成為透視那一代知識分子學思歷程的極為珍貴的文獻。 ──季進 在滯留海外的歲月裡,夏氏兄弟在薄薄的航空信紙上以蠅頭小字寫下生活點滴,欲望心事,還有種種文學話題。這對兄弟志同道合,也是難得的平生知己。 ──王德威 夏志清(1920-2013)1961年憑《中國現代小說史》英文專著,一舉開下英語世界研究中國現代文學的先河。之後的《中國古典小說》更將視野擴及中國古典敘事。其兄長夏濟安(1916-1965)的學問和洞見絕不亞於乃弟,1950年代曾在國立臺灣大學任教,調教一批最優秀的學生如劉紹銘、白先勇、李歐梵等,也創辦《文學雜誌》,為日後臺灣現代主義運動奠定基礎。夏氏兄弟在學術界享有大名,生長在充滿戰亂的193、40年代,日後遷徙海外。 《夏志清夏濟安書信集:卷一(1947-1950)》,即夏濟安、夏志清兄弟於1947年至1965年之間往來六百多封書信的第一批,從1947年至1950年共一百二十一封,說家常、談感情、論文學、品電影、議時政,推心置腹,無話不談,內容豐富。這些精心保存下來的書信,成為透視那一代知識分子學思歷程的極為珍貴的文獻,不論就內容或數量而言,這批信件的出版都是現代中國學術史料的重要事件,深具意義。 *添加者註:書目資料來自台灣三民網路書店 -

鲁迅书信(全四册)

鲁迅书信曾由许多广平陆续收集,并于1937年6月由三闲书屋出版影印本《鲁迅书简》一册,收书信六十九封;后又于1946年10月由鲁迅全集出版行铅印本《鲁迅书简》一册,收书信八五五封和断片三则。1958年我社出版的《鲁迅全集》第九、十两卷中,共收书信三三四封;1976年出版的《鲁迅书信集》则收一三八一封(其中包括致日本人士九十六封),附录十八则。1981年版《鲁迅全集》共收入书信一三三三封,另致外国人士一一二封,附录十二件。除已见于鲁迅自编文集及《集外集拾遗》的书信不再编入外,当时所发现的鲁迅书信都已收入。 2005年版以1981年版为基础,删去其中重收的二封和误收的一封,增补新发现的佚信十八封,并收入鲁迅《答增田涉问信件集录》一件。 -

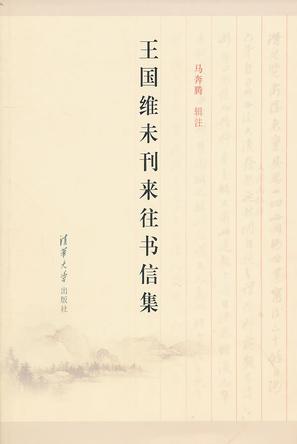

王国维未刊来往书信集

《王国维未刊来往书信集》收录王国维未刊来往书信近五百封,主要包括王国维致其子王潜明的信,以及梁启超、胡适、沈兼士、顾颉刚、梁漱溟、金蓉镜、内藤湖南等国内外六十余人致王国维的信,信件内容丰富,涉及学术、社会生活、个人情感等诸多方面。作为新发掘的重要史料,信件所蕴含的大量信息不仅有助于推进对王国维等一批著名历史人物的研究,也可以补充和深化对特定历史阶段社会状况、人文状况的认知,具有不可替代的文献价值。 -

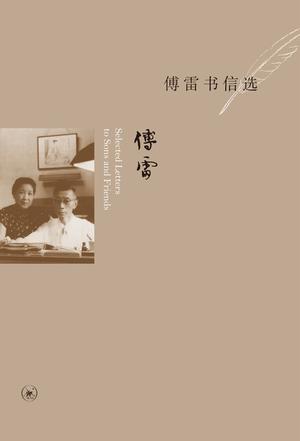

傅雷书信选

《傅雷书信选》分“给孩子的信”和“给朋友的信”两部分——前者选自《傅雷家书》,与读者分享关于人生的思考、关于为人处事的原则、关于生活习惯的培养等等,后者展现了傅雷“父亲”之外,作为朋友、作为同事的真诚和热忱。特别需要指出的是,在写给朋友的信里,有许多也是在谈论儿子傅聪,比如给傅聪的岳父、波兰著名音乐家梅纽因的信,给傅聪的钢琴老师杰维茨基的信,给好友成家和、成家榴的信以及给夏衍的信等等。这些信与“给孩子的信”对照看,无疑更丰富了本书的主体:一个苦心孤诣用心良苦的父亲、一个永远“不忘祖国之荣誉,不忘艺术之良知”的艺术家。 -

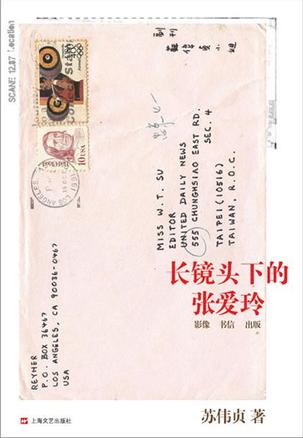

长镜头下的张爱玲

《长镜头下的张爱玲:影像 书信 出版》内容简介:有天我走进办公室,痖弦先生手里拿着封信踱到我桌边:“张爱玲来信了。”我没反应过来,只淡淡地“哦”了一声。他诧笑道:“张爱玲啊!”他们通过信,信封上有张爱玲英文落款,所以认出来了,但在我是头一遭,我被点醒般脑门“轰”地一声,那个使命之秘密通道被打开。我接过信急于拆封,痖弦提醒道:“仔细点,连信封都得保持完整,这值得收藏的。” 《长镜头下的张爱玲:影像 书信 出版》中十年通信,我总共收到她十余封信,最大的收获,当然是能与她对话,也在对话的历程里,不仅亲身参与某些她“出土旧作”正名工作,还有像她生日求证之类的经历,但我们仍处在并时又不并时的状态。

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友