欢迎来到相识电子书!

标签:新闻学

-

新闻的力量

《新闻的力量》内容简介:有人说新闻仅是反映世界的信息,也有人说新闻是兜售党派性观点的宣传。但迈克尔•舒德森在这本优美的文集里告诉我们。新闻确实是这两种形式,又不仅仅全是。它是一种文化的形式,具有自己的文学和社会惯例,在很多方面作用力强大,远比许多批评者怀疑的要更微妙和复杂。《新闻的力量》洞察了这种文化,提出了新闻媒体是作为现代社会关键机制出现的一个令人信服的观点。 -

新闻的十大基本原则

十年前,热心新闻工作委员会把美国一些最具影响力的新闻人召集在一起,提出了一个问题:“新闻工作的目的是什么?”通过详尽的文献搜索、抽样调查、访谈和公共论坛研讨,他们确定了定义新闻工作及其社会角色的核心要素。研究结果就呈现在这本书里,这本书是讨论媒体的最重要的图书之一,本书曾获哈佛古尔德斯密斯图书奖、新闻专业委员会奖、宾州州立大学巴特•理查德奖。 新版增补了在线媒体的兴起、过去五年间的丑闻以及更多新材料,新版的《新闻的基本原则》还加入了全新的第十条原则,强调了互联网时代公民的角色。 本书的两位作者比尔•科瓦齐(Bill Kovach)和汤姆•罗森斯蒂尔(Tom Rosenstiel)分别创建了“热心新闻工作者委员会”(Committee of Concerned Journalists,CCJ)和“卓越新闻项目”,对全美新闻工作者进行了调查,并在《新闻的十大基本原则》中归纳出新闻界公认的符合时代要求的十个职业标准(最后一个标准是2007年修订版新加入的)。 1、 新闻工作首先必须做到对真相负责。 2、 新闻工作首先必须忠于公民。 3、 新闻工作的本质是用核实加以约束。 4、 新闻从业人员必须独立于被报道对象 5、 新闻必须成为权力的独立监督者。 6、 新闻必须成为公众批评和妥协的论坛。 7、 新闻必须努力使重要的信息有趣并且和公众息息相关。 8、 新闻必须做到全面均衡。 9、 新闻从业人员有义务根据个人良心行事。 10、 公民对新闻也享有权利和承担义务。 相关评论: “科瓦齐和罗森斯蒂尔关于每条原则的议论均是言简意赅的散文精品,堪称名言警句的洞见俯仰皆是。……这本书应该成为新闻专业工作者、学生和他们所服务的公民的核心读物。——Carl Sessions Stepp,《美国新闻学评论》 “这本书会让记者若有所思,想到自己的职业和职业良心,好看、中肯而深刻。” ——陈力丹(中国人民大学新闻学院教授,《国际新闻界》主编,新闻与社会发展研究中心新闻传播研究所所长,国务院学位委员会新闻传播学科评议组成员、秘书) “这本书有助于我们了解新闻工作的特点和规律,有助于我们领悟新闻职业的责任和使命,有助于我们知晓新闻工作的原则和方法。当我们能够充满自信地汲取来自世界各方的智慧之际,我们就一定会拥有更强大的贡献于祖国和人民的专业力量。” ——高钢(中国人民大学新闻学院教授、中华全国新闻工作者协会常务理事,中国高等教育学会新闻学与传播学专业委员会理事长,教育部高等学校新闻学学科教学指导委员会副主任委员) -

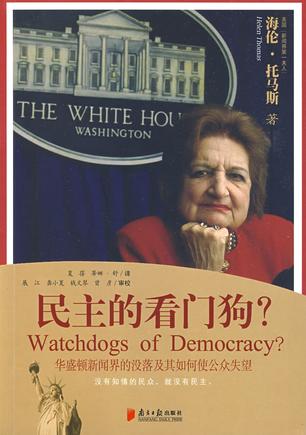

民主的看门狗?

在华盛顿新闻界,像海伦·托马斯那样勤恳的记者不在少数。像揭露出水门丑闻的鲍勃·伍德沃德和不久前猝然逝世的提姆.拉瑟都是有名的工作狂。托马斯是这些名记者中资格最老的人之一。在她入行的时候,女记者的数量还很少。有人曾经问托马斯:“你能够引起总统们的注意,是不是因为你女性的吸引力?”托马斯回答:“我可没有那个潜力。”的确,与如今电视上那些漂亮的女记者和主持人相比,做纸媒的托马斯能在这一行出人头地,靠的完全是出色的工作和不懈的努力。 以这样的背景出身的托马斯,难免会对今日传媒中各种各样轻浮与不负责任的现象感到不满,这一情绪在《民主的看门狗?》中得到了详尽的表达。虽然有时候托马斯的批评显得有点极端,但是她对美国媒体历史和现实的描述为读者提供了一个全面的新闻发展图景。希望了解美国政治和社会的读者能从中受益。 -

断裂的乡土

《断裂的乡土》是作者从业近10年的第一本新闻作品集。身为记者,要感谢这个时代的馈赠,我们经历了一个前人和后人都可能再难以想象并理解的历史时期,这个一直讲究韬光养晦,也讲究厚积薄发的国家,用在漫长而缓慢的时间里积攒起的能量,酝酿成了2000年到2009年最令世界注目、规模最为壮观的经济崛起。这场突出其来的崛起也造就了令人陌生的现实,为报道者提供了富饶的素材。看起来这个时代里经济记者也许更有可为,但经济巨变引发的社会生活上的裂变要更为惊人。 -

中国怎么样

《中国怎么样:驻华外国记者如何讲述中国故事》内容简介:境外记者是指国外或境外媒体机构派驻中国大陆的记者。这些境外记者一般可以分为两类:一类是当中国发生一些重大事件(如奥运会)时,临时派来中国的记者,被称为“伞投式记者”;一类是常驻在中国本土的境外记者。伞投式记者对中国的了解程度一般相对较低,多数可能不会说中文。但常驻境外记者则不同,多数懂中文,且一般都来过中国,熟悉中国政治、经济、文化、社会等各个方面的情况,还有较多的社会关系,活动力强,活动范围广,消息灵通;他们会非常重视采访实效,为了及时发出新闻,希望直接掌握第一手材料,不满足于一般性的采访和参观;他们一般政治上很敏感,既会客观报道中国情况和中国内外政策,也会渲染我国存在的问题,尤其突出我国人权、自由、民主等问题。 -

十年

本书是平和的、沉静的,但始终总有力量在扣击思维。希望在阅读过程时时引领读者走进电视新闻理念的深处-用以阅读的书籍能够伴随阅读者,而用以思考的书籍有可能改变阅读者。 前言 十年前,这些满怀理想的激情的年轻人聚在一起,吸引他们的是创业,十年后的今天,凝聚和吸引人才的基础仍然是创业-是一种创新机制使得这个集体充满活力。尽管创业的过程充满艰辛,但我的同事们却用激情和意志矗起了一座理想的山峦。他们用自己年轻的感受,独特的视角,开放的理念,全新阐释着属于这个时代的精神追求,宣扬着他们对生命意义和人文精神的理解。这一群志同道合的年轻人,为了追求一种不平凡的生活,为了给自己的青春和理想一个有分量的交待,义无反顾地走进了一个他们认为能够放置自己生命中最好年华的地方。 我曾任新闻评论部主任四年多,最令我骄傲的是,我曾提议并主持起草了评论部部训:“加入新闻评部是我们自愿的选择,我们愿意为中央电视台的荣誉和尊严尽职尽责。在这里,我们崇尚求实,公正、平等,前卫。”我至今清楚地记得那天傍晚,在北京西山宾馆的一个会场里,大家集体通过这个部训时的气氛:郑重,神圣而充满激情。这个部训后来成为新闻评论部特有的部门文化的灵魂。多年里,新闻评论部乃至新闻中心的许多同仁都在为自己的理想和中央电视台的荣誉尽职尽责,甚至付出了巨大的牺牲。他们始终令我欣赏和尊重,因为电视记录的每个画面,情节,事件和故事都出自他们之手,他们是一切优秀节目的原创者。 本书叙述的是十年中的事,但不是十年史,它只是一个新闻改革的参与者,见证者身处其中的观察,体验与感悟。它叙述的是一些电视新闻改革事件以及新栏目实验和大型特别节目动作的过程,背景。追求和检讨,还有我对一些电视理念的注释和解读,而这些理念和解读必定也受历史环境和个人认识水平的局限。 朝发夕至,路上十年,坚定写作的目的是为了来者,勇往直前面不重蹈覆辙。 谨向本书编辑潘振平、插图作者衡晓阳、张亮致以谢意。 2003年5月 -

最危险的总编辑

本书是美国著名报人本·布莱德利的自传,从独特、大胆而又让人兴奋不已的视角,向读者呈现了他70余年的传奇人生——从哈佛大学求学到奔赴太平洋战场,直到在《华盛顿邮报》步入事业巅峰。自从1965年布莱德利担任总编辑以来,他和记者们并肩奋战,将《华盛顿邮报》打造成了世界上最有影响力、最受关注的媒体之一,提供了当代新闻调查的新思路,并且创立了新闻报道的新模式。他在《华盛顿邮报》工作时,极富领导力和开拓精神,最终通过“水门事件”报道将美国总统尼克松拉下马,创造了新闻媒体的“神话”;在关于五角大楼文件报道的事件上,面对政府的高压,他不卑不亢地还以颜色,最终改写了美国的历史。 本书通过作者的经历,向读者展示了20世纪的美国社会和美国新闻业激动人心的发展历程,并披露了许多重大历史事件鲜为人知的内幕。 -

为什么民主需要不可爱的新闻界

新闻界创造不出民主,民主也制造不出新闻事业,但二者之间的关系如何?这正是当今世界著名的社会学家以及媒体研究学者迈克尔•舒德森在本书中要论述的核心问题。以美国媒体为研究对象,但辅之以比较研究的文本背景,作者把新闻理解为既是故事讲述又是事实指向的操作模式,正是在这样的新闻报道规范与框架下,作者围绕今天的公共知识是什么以及应当是什么这二者之间所产生的诸多争辩进行了阐释。本书为舒德森近年最有代表性的论述文集。 -

新闻理论教程

新闻理论教程(第二版),ISBN:9787300126043,作者:杨保军 著 -

作为话语的新闻

本汉译版的翻译及出版并未得到原作者的授权,甚至根本就没有通知过原作者。原作者至今也没有本汉译版的样本。 看到网上不少评论都提到,本汉译版的翻译问题多多、不知所云。 而VAN DIJK是治学非常严谨、工作非常勤奋的学者。被这样的非法译著带坏了口碑,实在是蒙了不白之冤。 -

头条新闻背后的哲学

从头条新闻背后以哲学手法挖掘新闻事件的真假对错。 -

精神交往论

《精神交往论:马克思恩格斯的传播观》从信息传播的角度,系统展现了马克思和恩格斯开放的思想体系。全书16章75节、45万字,论证了他们历史唯物主义的传播理论、世界交往的基本理念,详尽地阐述了他们所谈到的几乎所有涉及人类传播的各种现象和形态,诸如思维、语言、文字、印刷术、宗教、文艺、宣传、新闻、报刊等等。还论证了他们关于传播与法、传播心理、工人政党内部的精神交往、人类传播历经的三个发展形态等等观点。作者写作此书,历时十年,通读他们的全部著作,作了名目索引约1万条、卡片3000张和一本提要笔记,书中介绍的马克思和恩格斯的许多传播观点,是人们所不熟悉的,对于开阔思想很有教益。一些大学新闻传播院系将该书列为研究生马克思主义新闻学基础理论书目。 -

报道如何深入

《报道如何深入》(关于深度报道的精英访谈及经典案例)一书:深度的精英访谈、经典的案例分析、实用的操作手册,由南方日报出版社推出。既给深度报道从业者提升报道技能提供了一本鲜活的教材,也给新闻传播研究者把握新闻实践前沿提供了一个生动的视角。 -

媒体与权力

围绕媒体与社会关系之间三个关键性问题: 媒体究竟拥有多大的权力?媒体与社会权力的关系是怎样的?新媒体是如何改变现代社会的?权威媒体文化研究学者作出了独到的分析与解读。 本书中这些文章还有另一个共同之处,即其中的每一篇都对大量的相关文献作了批判式的评估。特别应当指出的是,著者一直都试图把长期以来在媒体研究领域“各行其道”的美国和欧洲的学术传统结合起来,并且加以评估。从整体上看,本书引导读者走马观花地回顾了“西方”媒体研究领域中出现过的几次主要争论。 简言之,本书可以满足不同的用途。读者既可以把它看作是对媒体研究领域内的学术争论的概括和评估,从而进行有选择性的浏览;也可把它看作是作者本人试图把握过去25年来深刻改变西方媒体研究领域的思想“海啸”的过程。 -

草根媒体

《草根媒体》内容简介:时候人们冻结了某些片刻。每种文化都有让时间冻结的重大事件和人物,其重要性超过川流不息的一般新闻。例如,某个年龄层的美国人得知罗斯福总统(Franklin D.Roosevelt)死讯时,犹记得自己身在何处、正在做何事。另一个世代的人对约翰·肯尼迪(John F.Kennedy)被刺身亡之事记忆犹新。每个比2001年9月11日出生的婴儿年纪大的人,永远忘不掉飞机冲撞摩天大楼引发爆炸的景象和传闻。1945年时,民众围聚在收音机旁聆听即时新闻,待在收音机旁收听罗斯福总统的死讯以及继任人选的后续消息。报纸多印了几版,接下来的几天和几周,在专栏里充满了细节资讯。杂志不再报导重大新闻,而是提供其观点。 -

光荣与梦想

《光荣与梦想:一代新闻人的历史终结》考察了中国现代史自民国时期以来的一些典型的中外新闻人的命运,其中包括辛亥革命前后到中国来采访的外国记者、抗战前后活跃在中国舞台上的美国新闻记者、民国时期涌现出来的著名中国留美新闻人,以及新中国成立前后新闻界的“五朵金花”。 这些人物都曾满怀壮志,投身子轰轰烈烈的大时代新闻事业中,由于时代或个人因素他们均以悲剧终结。 -

中国明代新闻传播史

中国明代新闻传播史,ISBN:9787536612914,作者:尹韵公著

热门标签

下载排行榜

- 1 梦的解析:最佳译本

- 2 李鸿章全传

- 3 淡定的智慧

- 4 心理操控术

- 5 哈佛口才课

- 6 俗世奇人

- 7 日瓦戈医生

- 8 笑死你的逻辑学

- 9 历史老师没教过的历史

- 10 1分钟和陌生人成为朋友